非認知能力、という言葉を聞かれたことがありますか?聞いたことが無くても、「世界最高の子育て」というタイトルの本をご覧になった方はいらっしゃるかもしれません。先日、方県小学校でご本人のボーク茂子さんと岐阜市長の対談がある、と教えていただいたので参加してきました。

さて、非認知能力とは?

簡単に言うと、「テストの結果」や「IQ(知能指数)」では測れない、数値化されない能力のことです。「くじけない心」「想像する力」「コミュニケーション能力」「行動する力」「問題を見つけ、解決する力」「やり抜く力」「我慢する力」など。正解のない問題に、自分らしく立ち向かって解決していく能力と言い換えてもいいでしょう。

どんどん変化していく世界で生きていくには、教えられていない問題に取り組み、自分なりの解決の方法を探るしかありません。教えられたものを暗記し、テスト対策だけがうまくなっても、テストを離れた場での生きる力はつきません。

まずは自己肯定感の高い子に育てる。自己肯定感の高い子は、逆境に強い。適切な自信を持ち、何事にも挑戦して行ける。子どもの可能性を引き出すのに、手間を惜しまない。そして不思議なことに、非認知能力が高い子は認知能力(学力)も高いのだそうです。

聞きながら、私は公文の教室で日々頑張っている子ども達の顔を思い浮かべました。公文は自分で問題を解決します。学年を超えたら学校で習っていないことも自分で解きます。今までの知識を使って。例題を見ながら。まずは自分で解いてみることを要求します。

初めて学校で習っていない問題にぶつかった子は、答を書くのを嫌がります。

「習っていないのでわかりません。」

「習っていなくても解けるんだよ。考えてみてね。」

と席に返すと、しぶしぶ何か書いてきますが、たいていは正解なのです。でも中には出来ないと思い込んで考えようとしない子もいます。教えられると出来るのですが、教えてもらうまで手を(頭を)動かそうとしない。

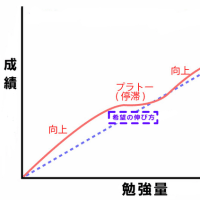

解けないかも??と思うものにチャレンジできるかどうか、というのは、実は大きな大きな問題です。中学以降のテスト(特に実力テストや入試)は学校で習ったものが出ますが、実力を見極めるために、「9割が解ける問題」「5割が解ける問題」「1割しか解けない問題」が出ます。習っているけれど、出来なさそうな顔をして出てきた問題を、「これは出来る」とチャレンジするのか、「習っていない(本当は習っているのに!)から出来ない」と思うのか。

自分の頭を使う癖がない子は、実際にとれたはずの半分くらいの点数しか取れません。でもくもんの教材をずっと先までやっている子は例外なく、見たこともない問題を、これはやればできる問題だ、と考えます。自己肯定感も持っています。

公文の価値は、先取り学習で貯金を作る事だけではありません。自分をコントロールすること、自分に自信を持つこと。非認知能力を教材が育てているんだ、と思ったのでした。

さて、非認知能力とは?

簡単に言うと、「テストの結果」や「IQ(知能指数)」では測れない、数値化されない能力のことです。「くじけない心」「想像する力」「コミュニケーション能力」「行動する力」「問題を見つけ、解決する力」「やり抜く力」「我慢する力」など。正解のない問題に、自分らしく立ち向かって解決していく能力と言い換えてもいいでしょう。

どんどん変化していく世界で生きていくには、教えられていない問題に取り組み、自分なりの解決の方法を探るしかありません。教えられたものを暗記し、テスト対策だけがうまくなっても、テストを離れた場での生きる力はつきません。

まずは自己肯定感の高い子に育てる。自己肯定感の高い子は、逆境に強い。適切な自信を持ち、何事にも挑戦して行ける。子どもの可能性を引き出すのに、手間を惜しまない。そして不思議なことに、非認知能力が高い子は認知能力(学力)も高いのだそうです。

聞きながら、私は公文の教室で日々頑張っている子ども達の顔を思い浮かべました。公文は自分で問題を解決します。学年を超えたら学校で習っていないことも自分で解きます。今までの知識を使って。例題を見ながら。まずは自分で解いてみることを要求します。

初めて学校で習っていない問題にぶつかった子は、答を書くのを嫌がります。

「習っていないのでわかりません。」

「習っていなくても解けるんだよ。考えてみてね。」

と席に返すと、しぶしぶ何か書いてきますが、たいていは正解なのです。でも中には出来ないと思い込んで考えようとしない子もいます。教えられると出来るのですが、教えてもらうまで手を(頭を)動かそうとしない。

解けないかも??と思うものにチャレンジできるかどうか、というのは、実は大きな大きな問題です。中学以降のテスト(特に実力テストや入試)は学校で習ったものが出ますが、実力を見極めるために、「9割が解ける問題」「5割が解ける問題」「1割しか解けない問題」が出ます。習っているけれど、出来なさそうな顔をして出てきた問題を、「これは出来る」とチャレンジするのか、「習っていない(本当は習っているのに!)から出来ない」と思うのか。

自分の頭を使う癖がない子は、実際にとれたはずの半分くらいの点数しか取れません。でもくもんの教材をずっと先までやっている子は例外なく、見たこともない問題を、これはやればできる問題だ、と考えます。自己肯定感も持っています。

公文の価値は、先取り学習で貯金を作る事だけではありません。自分をコントロールすること、自分に自信を持つこと。非認知能力を教材が育てているんだ、と思ったのでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます