・「スーパームーン」16年11月14日の夜9時30分の恵庭の空は雲の流れが速く、月が一瞬出たかと思うとすぐに雲に隠れ、

写真を撮るのに、いささか苦労をしたが、それでもこうして撮影することが出来た。

・・スーパームーンは1948年以来の68年ぶりの近さで、地球にちかづいたという。その近さは35万6500キロだという。

月が地球にこれほどの距離に近づくのは2034年だという。じいじは、もうこの世にはいないでしょう。サビシイ!!

・餅を搗く兎明らかスーパームーン

・スーパームーンに願ふものなき齢かな

・スーパームーンこの明るさを分かつあふ

・「時鳥草」については、前回のブログでも書いた。先日の大雪で時鳥草にも雪が降り積み、

雪の重みに絶えきれず、ぺしゃんと倒れてしまった。

・・ところが雪が消えると再び起き上がり、りりしい姿を見せている。本当に丈夫な花である。

来年は更に増えて、鈴蘭も、都忘れも、あまどころの場所も選挙されるであろう。

・さなくとも人の恋しき時鳥草 「さなくとも」=そうでなくとも

・時鳥草あぶだ地獄に落ちむとも

・杜鵑草アパテイアになること難し

・「白鳥」四題。本当なら白鳥の飛ぶ姿を写真に撮りたかったが、カメラを持ってこなかったのが悔やまれる。

・・恵庭の札幌へ向かって隣の駅は、恵み野(めぐみの)というが、その駅の上を声を掛け合って飛んで行く。

「がんばれ!!」よと、自然に声が出ていた。駅から出てきた人も空を見上げていた。

・カメラ持たぬ無念さ白鳥飛び去れり

・鳥渡る高さに見ゆる沼明り

・Yの字の形に白鳥南下せり

・白鳥の飛ぶ早さもて老いゆくか

・「帚木」は「箒草」とも書かれるが、今では「コキア」と呼ばれ、格上げされたという感じがする。

・・「源氏物語」全54巻の二巻目は「帚木(ははきぎ)」である。

・・・光源氏17歳のある雨の降る夜、友人の頭中将らと女性論を展開するのであり、これが「源氏物語」の中の

「雨夜の品定め」である。

・帚木や光源氏の女性観

・貧しくも箒木食ひし記憶なし

・雪被りコキアの赤面鮮烈に

・「冬 菊」とは植物学的には油菊を指すのだそうであるが、また、別な歳時記では「冬に咲く菊」とも書いてある。

じいじもこの冬に咲いている菊として使用している。

・・11月に入りすぐに大雪となり、菊も一度は雪の中になったが、雪が消えたら今でもけなげに咲いている。

・地に映る十一月の菊の陰

・冬菊に日あたり電車停まる音

・この植物の名前がわからない。まるで兎のシッポが空中で遊んでいるように見えるのだ。

・・植物図鑑などで調べてもみたが、判らない。どなたかこの「兎の尾」にも似た

植物の名前を教えて戴きたい。増やすにはどうしたらよいかも教えてください。お願いいたします。

・一茎に千羽の兎の尾が遊ぶ

・時鳥草ほど育てやすい花は無いと思う。何しろ、根がはびこり、年ごとに増えて行く。

・・鴻の所には2m×2m程の第二花畑がある。

これを4分の1程に分け、鈴蘭・都忘れ・九厘草・時鳥草として有るが、この時鳥草に侵略されて居る。

・・・高さも角川大歳時記などでは30cm~70cmと鳴っているが、大半は1mを優に超えている。

今日の大雪に潰されたが、元気な花である。

・青い花の咲く、トルコキキョウを思わせる花の名も、実の名もわからなかったが、「ホオズキに似た」から調べた。

・・その結果「大千成」とわかった。「ナス科」の植物である。決して綺麗な花では無いが、面白い形をしている。

・「一位の見」は甘い物に植えていた戦後の時代に、木に登って舐めていた実の一つである。

・・北国では珍しい木では無く、200年300年前の木も北海道には珍しくは無い。

・・・聖徳太子の持つ「笏(しゃく)」はこの木から作られたので「一位の木」と言うのだそうである。

・油点草挟み男の立ち話

・文化祭の展示完了時鳥草

・徒波の杜鵑草なだれ咲き

・鳥と化し飛び立つかまへ杜鵑草

・時鳥草父系の祖父母知らず老ゆ

・月光に濡れ杜鵑草の立ちくらみ

・雁渡し孫なきことは誰が罪ぞ

・胸奥を吹き鳴き渡る雁渡し

・夜通しの耳鳴り青北風吹く声か

・それぞれに臍隠し持ち一位の実

・隠沼の目印大樹の一位の実

・木に登り含む一位の実の甘さ

・写真12枚・俳句12句

・ 「独活の花」の写真は今月(16年10月)の初めであったのだが。

・・「独活の花」は夏の季語であり、貼ることを躊躇しているうちのこんな雪の降る季節になってしまった。

・・・今年は面白い年で、10月になって4年目にして彼岸花が咲いてみたり面白い月であった。

・「禊花」と書いて「みそはぎ」と読むが、正式名を「蝦夷みそはぎ」という。

・・花の名は知っていたのだが、正しい名前を知らないうちに、少少、貼るのが遅くなってしまった。

・・・この写真を見た方が、こちらとは花の色が違いますねといってくれた。

・10月21日札幌のKKR病院に行った。前日に降った雪が消え残っていた。

・・消えては溶け、消えては溶けして、消えないで残るものが根雪となって、春まで消えないのである。

・・・暦の上では11月8日から、2月3日の節分の翌日から春だが、北海道は春になってから大雪となるのです。

・この写真も「フウセンカズラ」かと思いながら、自信が最後まで持てなかった。

・・それで「名前の知らない草の実」として、どなたかこの草の実の名前を知りませんかと掲示したら、

・・・「フウセンカズラ」ではないかとの回答がありましたが、まだ不明というのが本音です。どなたか教えてください。

>御願いいたします。鴻風

・蜜溢す独活の花毱蟲通ふ:鴻風 溢す(こぼ・す) 独活(うど)

・独活の花秋へ名残の日の恵み:鴻風

・行く秋へ手を振る子らや独活の花:鴻風

・禊萩や蝦夷に行き来し日の朝:鴻風

・稼がねば冬来る前の蜂の翅:鴻風

・枯れ残る蝦夷禊萩の花の色:鴻風

・初雪のベンチに消残る院の庭 消残る(けのこ・る)

・満天星の紅葉に雪消え残る:鴻風 満天星(どうだん)紅葉(もみじ)

・鮮烈な櫻紅葉の煌めけり:鴻風 煌めき(きら・めき)

・草の実を割れば小さき夢の玉:鴻風

・大爆発するかもしれぬ草の実ぞ:鴻風

・名を知らぬ草の実に蟻通ひをり:鴻風

写真12枚・俳句12句

・「曼珠沙華」ほど多くの名を持っている花も珍しのではないだろうか。

・・歳時記を開くと「まんじゅさげ」「彼岸花」「死人花」「天蓋花」「幽霊花」

「捨子花」「したまがり」「狐花」「三昧花」などが書かれてある。

・・・この他に地方による方言での言い方もあるであろうと思う。

・・・・正保二年(1645年)に出版された「毛吹草」では「曼朱沙花」と出てくるが、これなどが一番古い出典であろう。

・曼珠沙華には毒性があり、野鼠や鼠を寄せ付けないように植えられたと言う説や、救荒食物に植えられた物だという。

・・曼珠沙華を詠んだ俳句もたくさんあるが、我が師澄雄師の作った句が簡潔で好きである。

・・・澄雄師が北海道に来られたときに。ご一緒にうなぎ「宮川」で飲んだときに書いて戴いた色紙である。

・・・・上で貼った3句もある人からの要望で、曼珠沙華を改めて一つとした。鴻風

・北の地に咲く彼岸花いとほしや

・天蓋花遍昭尊に遍けり

・狐花夜には狐の集会所

・野晒の我が魂ならむ死人花

・咲かねばと咲く十月の曼殊沙華

・捨子花おまえを捨てし母念ふ

・死者よりも生者おそろし死人花

・幽霊船幽霊花を満船に

・曼殊沙華夜明けの峠は雪ならむ

・花の名のしたまがりとは面妖な

・英霊の御霊ぞ幽霊花満開 御霊(みたま)

・三昧花念仏三昧の老夫人

・此岸より彼岸へ行く船彼岸花

・西国の畦曼珠沙華曼珠沙華 森 澄雄師の句

写真14枚俳句13句

・喜寿祝ひとて贈られし米・タオル

・恵庭市の広報誌に77歳の喜寿の人と百歳の人には、お祝い品をお送りしますと書いてあった。

・・恵庭市の一村一品は「南瓜」なので、カボチャでも来るかと思って待って居たら「恵庭米」と「今治紋織タオル」が届いた。

・・・百歳では何をもらえるか。生きて確かめないと。ただ、先日の肺の検査で「あなたの肺は95歳以上」と言われた。

・秋の日へ真白き馬が幌を引く

・道都(どうと)行く馬の銀太は秋日負ひ

・娘夫婦が札幌のど真ん中に中古ではあるが、中古のマンションを購入した。

・・一ヶ月ほどかかってリフオームも終わったので、「お祝い金」を届けてきた。

・・・そのおりに見た札幌の観光馬車である。この銀太で三代目であろうか。無性に懐かしくなって撮影していた。

・ななかまど啄(ついば)み散らす鳥の群れ

・紅葉の初陣(ういじん)を切りななかまど

・神々の焚く火の火種ななかまど

・紅葉の初陣を切ってナナカマドが紅葉してきた。

・・冬になって雪が街を覆い尽くすと、葉が総て落ち、真っ赤な実だけが残る。その実の上に雪が冠っているのは美しい。

・・・食べるもののなくなった、小鳥達には最高のごちそうなのだろう。雪の上に真っ赤実が零れているのも美しい。

・はまなすの深き紅色恙(つつが)なし

・はまなすや水道挟み礼文島

・晩秋のはまなす沖に白兎(はくと)飛ぶ

・中国語ではこちらの「はまなすの花」を「薔薇(qiang/wei)」といい、

・・日本でいうところの「バラの花」を「枚槐(どちらも木偏を王偏に)(meigui)」と呼んでいる。

・・・所変われば呼び方も、品も変わるのである。

・秋のバラ十七音の詩に憩ふ

・秋の薔薇繚乱の紅解れけり

・情熱の色もて秋のバラ満開

・こちらが日本では「バラ」だが、中国では「メイ・グイ」である。

・・俳句の友達で、バラだけを植えている人がいる。「バラの館と呼ばれ、窓のガラスなども色ガラスで、バラをはめている。

・・・育てるのが難しいから、育て甲斐があるのだという。鴻など難しいと言われれば敬遠しているのだが。

・曼殊沙華夜明けの峠は雪ならむ

・北の地に咲く彼岸花いとほしや

・咲かねばと咲く十月の曼珠沙華

・4年前に九州の俳句つながりの方から、球根を送って戴いた。いつもすばらしい曼珠沙華の写真を送っていたので、

・・北海道でも咲かせたいので、根を送ってもらえないだろうかと言って、送って貰った。来た年も翌年も土にかぶせられる物を被せ

・・・だいじに育てだが芽も出なかった。まる3年土の中で眠っていた。今年4年目、何を思ってか茎が伸び花が咲いた。

☆お願いです:15句のうち、どの句が良いと思われるか、一句おとりあげください。

俳句とは関係の無い方のおとり揚げの方が嬉しいのです。

写真15枚・俳句15句

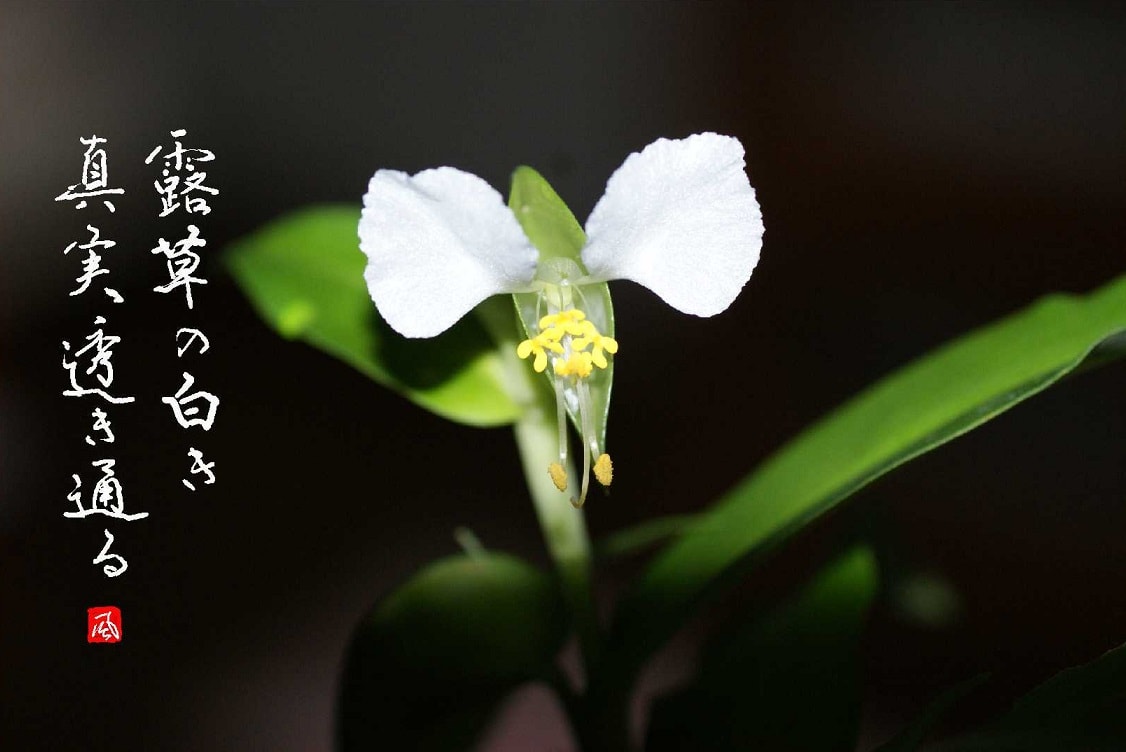

・露草に白色があったなどとは初めて知った。これも、4~5本送って戴いたのが、今では2鉢で2~30本に増えている。

・・来年のもらい手がもうついている。盛んに蟋蟀が啼いている。

・鳳仙花もどこにでもある花でありながら、咲いている所を探すとなかなかないものである。

・・子供の時には、鳳仙花の種を飛ばして遊んだし、ままごと遊びにも使ったものである。

・「草の実」の兼題が出された。俳句を作るにはそのものを見るに限ると、カメラを担いで野原を歩いてみた。

・・向こうには鴻の大好きな恵庭岳が美しく聳えている。女性の美しい旨を思わせる山である。

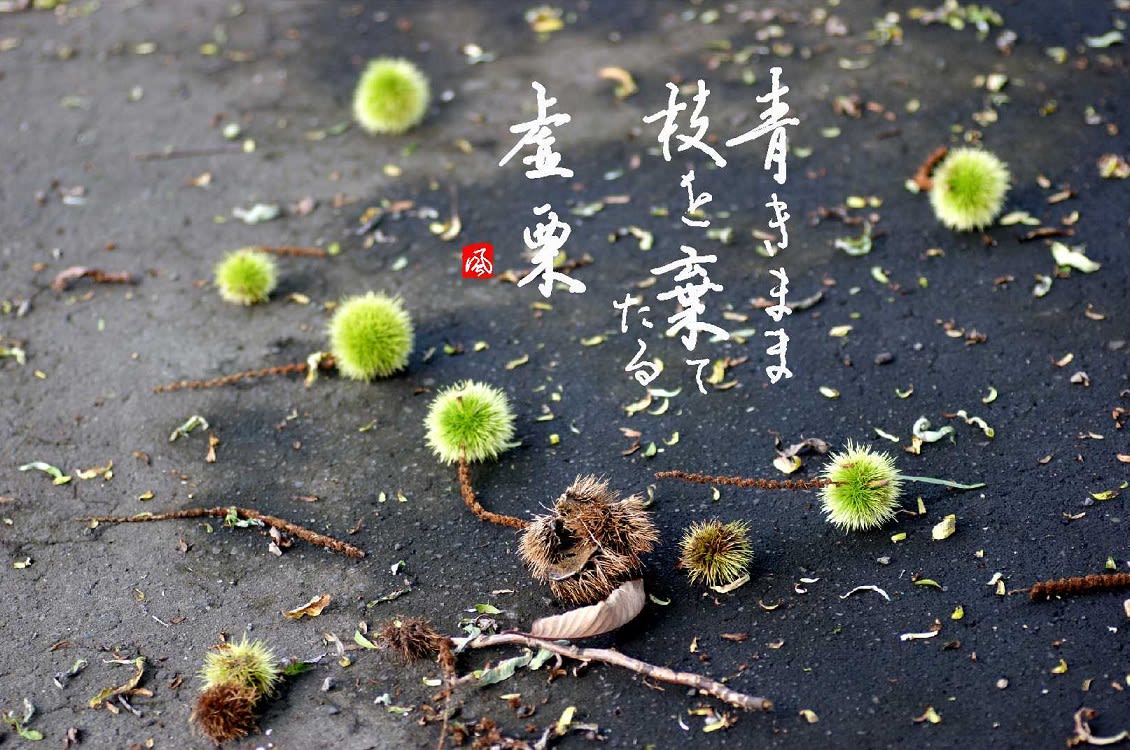

・市役所の裏通り、と言っても少し離れるが、3本の栗の大木がある。

・・この栗の木は、恵庭市の歴史を見守っているのだと思う。

・この季節野にいってみると、目に飛び込んでくるのが、月見草(宵待草)であり、泡立ち塔である。

・・この頃また血圧が乱高下していて、耳鳴りがしている。中国で聞いた音速機(軍機)なみの音である。

・野紺菊の花も紫色の花を見ることが出来る。野菊を見るたびに伊藤左千夫の「野菊の墓」を思い出す。

・・政夫と民子が9月のある日二人で眺めた野菊。昔のような純愛ものなど今の世にもあるだろうか。

・・・「鴻風俳句教室」http://www.rak2.jp/hp/user/koufuu52/ も、ご覧ください。

・蟋蟀や夜通し明るきパン工場

・澄む夜をすだくこほろぎ恋得しや

・老夫婦住む仕舞屋の鳳仙花

・若者の弾けことばや鳳仙花

・湖へ続くこの道穂草の実

・草の実の乾く一日恵庭岳

・栗三粒拾ひ市役所裏通り

・一粒の栗の実握る手の温み

・ときめきの心まだあり月見草

・月見草耳底を飛ぶ音速機

・写真12枚・俳句12句

・北海道では9月も末になると、枯れ一色となり、見るべき色が無くなる。

・それでもどこまでも澄んだ青空が拡がる。

・水も空気も澄んでいて、冬来る前の大掃除と言った感じがする。

・今日、9月19日は正岡子規のご命日である。1902年35歳で脊椎カリエスで他界されている。

・俳句の世界では「俳諧大要」で俳句のあり方を説いている。

・5000句作り、俳句入門者と呼ぼう。10000句作った者を俳人と呼ぼうと言っている。

・鴻風はこれまでに作ってきた俳句数は15000句はすでに上回っている。

・しかし、誰からも認められない。

・俳句人口は実に広い。それでいながら、上に立つ人が認めようとはしない狭い世界でもある。

・セリーグは「広島」が25年ぶりに優勝を決定した。

・パリーグは「ソフトバンク」と「日ハム」で、0.00差で優勝を争っている。

・その「野球」という言葉を作ったのも子規である。

>>一筋の飛行機雲や野紺菊

>>鬼灯を植ゑあり田畑捨てし家

>>紅の芙蓉大ひなる花の影

>>紅芙蓉お使ひの子が花影に

>>猫じゃらしのむかうは一面芒原

>>感激の薄れしわたし猫じゃらし

>>純金の秘仏の噂貴船菊

>>秋明菊心閉ざせし女の子

>>秋明菊増やし裏口開けぬ家

>>グラジオラス堅固と名付く花ことば

>>病人が満月を撮る息を止め

>>壮大な明月仰ぐ南京城

写真12枚・俳句12句

・北海道の沿線はどんどん消えて行っている。道路網が整備してきたから、バスに代わってきたと言えばそれまでだがなんとも淋しい。

・一昔前まではどの線に乗っても、その沿線にはセイタカアワダチソウの花が見られた。

・その花も線路がなくなったから消えたのでも無かろうが、本当に少なくなってきた。

・「すぎもとまさと」の歌で「吾亦紅」は一躍花としての名前が確立したようにさえ思われる。

・「親のことなど気遣う暇に 後で恥じない自分を生きろ あなたの あなたの形見のこと~~♪」と聞くと涙が零れてくる。

・吾亦紅は何とも目立たない花でありながら、芯の強い花である。

・凌霄の花は自分一人では、自立できない花なのであろう。

・なにかにしがみつかないと生きていけない。隣の家の凌霄の花は老木にしがみつこうとしている。

・これもまた生き方なのであろう。

・擬宝珠は葉ばかりが目立つ。それでも一叢の葉の中からすっきりと立ち上がり、

・薄紫の花をつけたその姿が好きだったと言っていた。

・過去形で書いたのは、鴻風が小学5年生の時に、全盲となり死んで行ったからである。躰の弱い母であった。

・アスターは、「蝦夷菊」だとか、歳時記によっては「東菊」などと地方の名前がつけられて呼ばれている花である。

・色も様々であり、秋を美しく彩るが、アスターと「エゾギク」「アズマギク」とは別種なのである。

・中国東北部の原産で「翠菊(cui/ju)」と呼んでいる。また「江西腊(jiang/xi/la)」とも呼ばれている。」

・貨物車の過ぎし背高泡立草

・用水路の水音背高泡立草

・ぢぢばばの濁点となる吾亦紅

・識者にも愚者にもなれず吾亦紅

・心揺れ我が身細らす吾亦紅

・雨粒に凌霄の花狼狽す

・日は翳(かげ)り凌霄の花ひもじきか

・花は實に擬宝珠日毎に銹増せり

・種擬宝珠触れなば種の音すなり

・擬宝珠枯れ教団の庭狭くする

・アスターの鮮やかな紅発光す

・胸間に蝦夷菊の紅綻(べに・ほころ)ばせ

写真12枚・俳句12句

・水引草は紅だが、その中に白、或いは白く見える物がある。銀水引きという。

・「露草の色は?」と聞かれたら「青」と答えるだろうが、本当は「白」なのである。

・遅く蒔いた朝顔の花が開き始めた「縁の色」とはこの紫を言うのだろう。

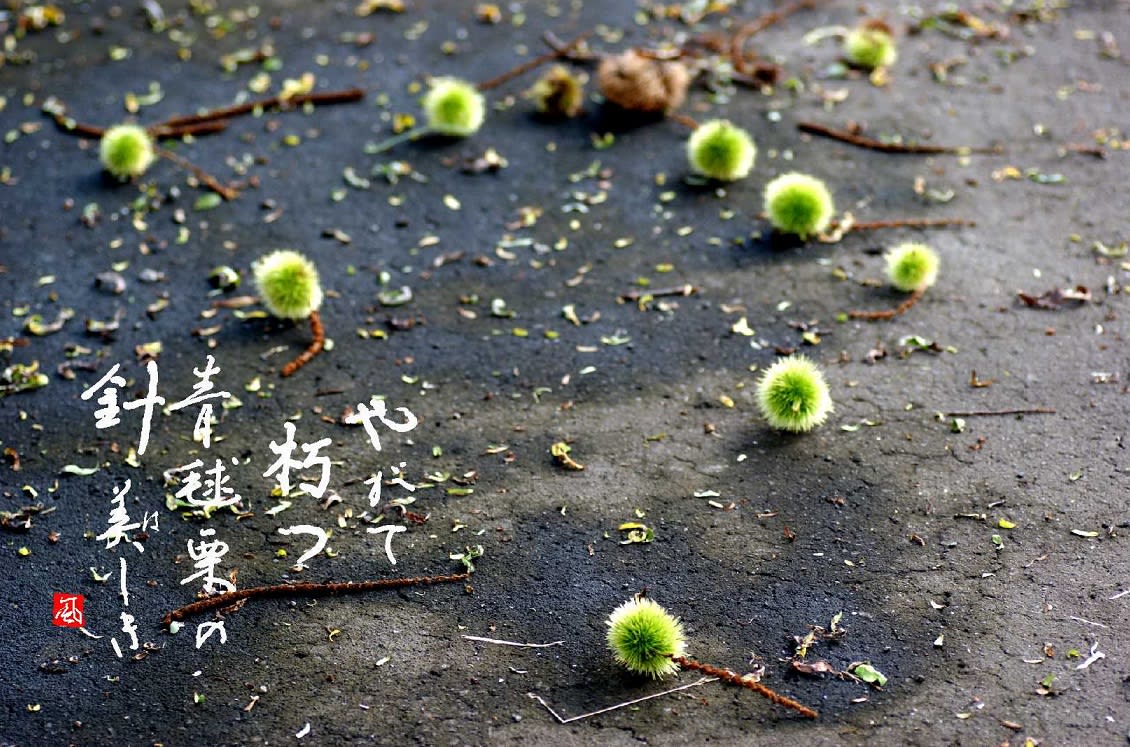

・台風9号が過ぎた後、青い「虚栗(みなしぐり)」が落ちていた。

・「実無し栗」をなぜ「虚栗」と書くのかという質問を受けた。

・向日葵は花をと言うより、その実を思い出す。

・中国の学生は暇があれば向日葵の種を食べていた。女子学生は、食べるために上の前歯を2本削っていた。

・一、二本銀水引きの花紛れ

・水引草水流れゆく夕間暮

・一群の水引草に日は陰り

・露草の白き真実透き通る

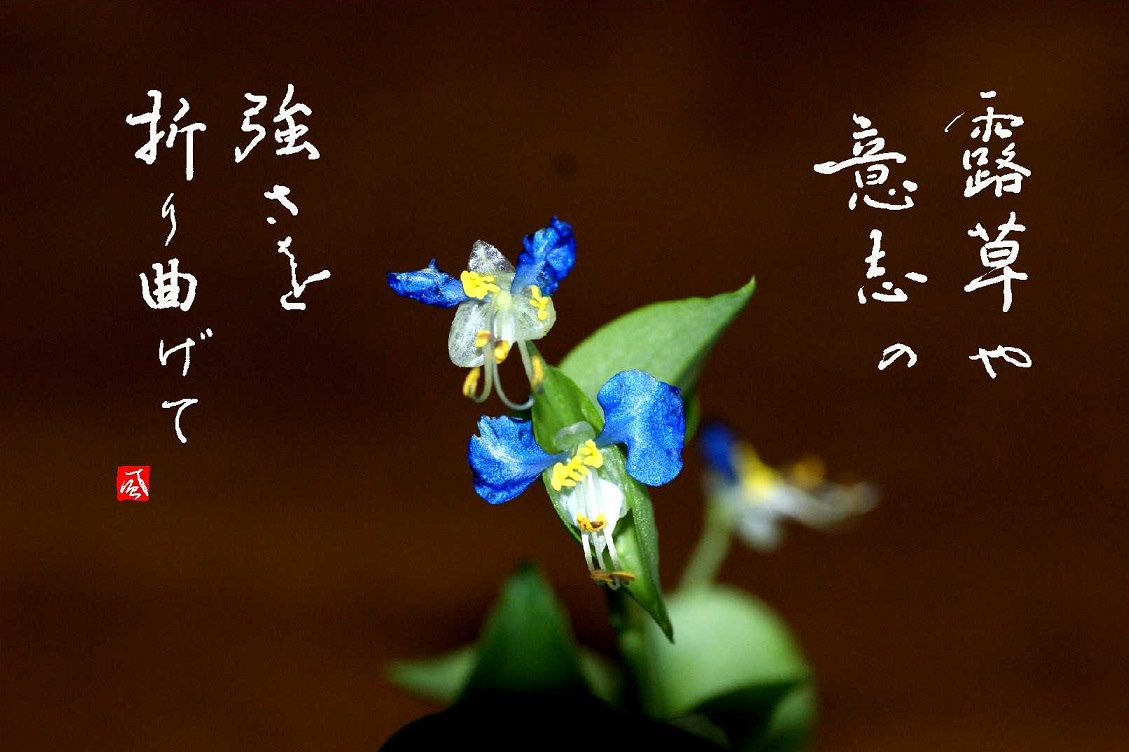

・露草や意志の強さを折り曲げて

・初めての朝顔縁の色なりき

・牽牛花長江見下ろす窓に置く

・青きまま枝を棄てたる虚栗

・やがて朽つ青毬栗の針美しき

・まだ若き向日葵蒼天仰ぎをり

・種子重く頭(こうべ)を垂れし天蓋花

・写真11枚・俳句11句