日本会議は何を目指すのか?――シリーズ【草の根保守の蠢動 第2回】

前回の「安倍内閣を支配する日本会議の面々」( http://hbol.jp/25122)掲出後、さまざまな反響を頂戴した。その中でももっとも多く頂戴したお声が、「そもそも日本会議とはなんなのか?」というストレートな問いであった。はてなブックマークのコメントやTwitterでの反響も概ね同じだ。「日本会議議連所属議員が安倍内閣に占める割合が高いことはわかった。しかし、高いからといって問題ではあるまい。問題なのは日本会議が何者であり何を目指すのかではないか?」という疑問は当然だ。

日本会議はなにを目指すのか?

では、日本会議とはいったい何者なのか。

彼らはいったい何を目指すのか。

まずは、彼らの主張をみていこう。

日本会議のWEBサイトには、「日本会議が目指すもの」というコーナーがある (http://www.nipponkaigi.org/about/mokuteki)このコーナーによると、日本会議の目指すものは、以下6項目とのことだ

1.美しい伝統の国柄を明日の日本へ

2.新しい時代にふさわしい新憲法を

3.国の名誉と国民の命を守る政治を

4.日本の感性をはぐくむ教育の創造を

5.国の安全を高め世界への平和貢献を

6.共存共栄の心でむすぶ世界との友好を

以上6項目にはそれぞれ美辞麗句がちりばめられた説明文がついている。その内容には立ち入らないものの、説明文を読めば

「皇室を中心と仰ぎ均質な社会を創造すべきではあるが(1)、昭和憲法がその阻害要因となっているため改憲したうえで昭和憲法の副産物である行き過ぎた家族観や権利の主張を抑え(2)、靖国神社参拝等で国家の名誉を最優先とする政治を遂行し(3)、国家の名誉を担う人材を育成する教育を実施し(4)、国防力を強めたうえで自衛隊の積極的な海外活動を行い(5)、もって各国との共存共栄をはかる(6)」

と、要約することができる。

つまり、キーワード的には「皇室中心」「改憲」「靖国参拝」「愛国教育」「自衛隊海外派遣」といったものでしかなく、「日本会議が目指すもの」に示された内容の思想性や政治性に目新さは一切ない。昔ながらの街宣右翼と何ら変わらないといっても過言ではないだろう。(※著者は彼らの主張の新規性のなさをもって問題がないとは考えていないことにご注意いただきたい。彼らの主張や政策目標の問題点と危険性についてはこのシリーズで改めて指摘していく)

とはいうものの、いかに主張の内容が昔ながらの街宣右翼と変わらぬものとはいえ、いまや日本会議は、前回示したとおり、閣僚の8割以上を支える一大勢力である。現実に、彼らはこの「昔ながらの街宣右翼と変わらない」「なんら新規性のない古臭い主張」を、確実に政策化し、実現化している。

日本会議の活動方法

日本会議の特徴は、上述の個別目標に相応した分科会的な別働団体を、多数擁している点にある。

例えば、「改憲」という目標。この目標を達成するため、日本会議には前回紹介した「美しい日本の憲法を作る国民の会」(通称1000万人ネットワーク)をはじめとし、「新憲法研究会」や「二十一世紀の日本と憲法有識者懇談会」(通称 民間憲法臨調)など、複数の別働団体を擁している。

これら各種別働団体は、特段、日本会議であることは名乗らないものの、日本会議系団体であることを隠しもしない。ただ、あくまでも別働部隊として、個別にシンポジウムを開催したり署名活動を行ったり、街頭演説を行たりと実にさまざまなチャネルで、自分たちの主張を繰り返し展開している。

また、活発な地方活動も特徴の一つだ。日本会議の本体が「日本会議地方議員連盟」なる組織(http://0901plala.blog81.fc2.com)を擁しているのみならず、上述したような個別事案ごとの各種別働団体が、それぞれの地方組織を持っており、それら地方組織が地方議員を支え各自治体の議会での影響力を行使している。

この運動方法の典型的な「成功事例」が、歴史教科書採択運動と男女共同参画バッシングだろう。

日本会議が結成されたのは1997年。ちょうど、「新しい歴史教科書をつくる会」の歴史教科書採択運動が全国的な拡がりをみせたころに重なる。(俵 2015 )

また、男女共同参画バッシングでも、同じような手法がとられ、日本会議系の各種団体が地方議会に請願や陳情を行うと同時に、各地の教育現場で性教育実践への反対運動を展開している。系列の地方議員たちはこれらの反対運動を背景に、議会での質問攻勢にでることで、行政当局や学校現場への介入を強めている。(山口 2014、俵2015)

一気呵成にすすむ改憲運動

目下、日本会議が、教科書や男女共同参画バッシングでの成功事例を通じて洗練された運動手法を用いて、総力をあげて取り組んでいるのが改憲運動だ。

前回紹介したように、日本会議は中央において、「美しい日本の憲法を作る国民の会」を通じ、1000万人の改憲賛成署名を集めることを目標として活動している一方、地方での活動にも抜かりはない。

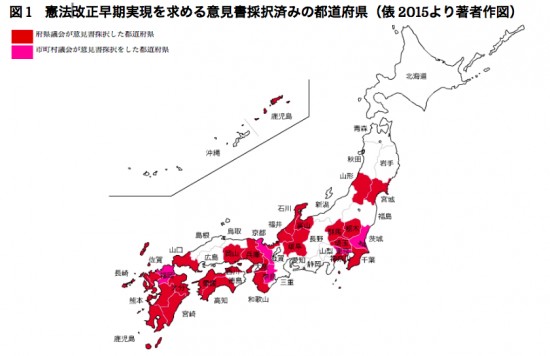

日本会議はその地方支部を通じ、あるいは別働団体の地方支部や地方協力団体を通じ地方自治体の議員に働きかけ、次々と請願書や意見書を採択している。2015年1月10日現在この「憲法改正の早期実現を求める地方議会決議」を行った地方議会は、25府県議会/ 36市区町村議会にのぼる [俵 2015, 98]

※<資料>はコチラ⇒http://hbol.jp/?attachment_id=26426

注目すべきは、この改憲を求める意見書採択の動きが、長年の運動の結果ではなく、第二次安倍内閣成立後のここ数年の間に、一気に推し進められてきたという点だ。

地方議会が国会に対し改憲を要求する意見書を採択した最初の事例は、2014年2月の石川県議会だ。その後、熊本、千葉、愛媛と、各地の県議会で続々と同様の意見書が採択された。最初の事例となった石川県議会の意見書は、日本会議の案文そのままであったという。その後、自民党本部から各都道府県連に石川県議会の意見書を参考にするようにとの通達がだされ、2014年から今年にかけ一気に意見書採択の動きが広まることとなった (池尻 and 渡辺 2014)

※<資料>はコチラ⇒http://hbol.jp/?attachment_id=26427

このように、日本会議は、教科書や男女共同参画バッシングで実践した「多数の別働団体を通じて活発な地方活動を行う」という運動手法を、改憲運動でも用いている。そして、第三次安倍内閣のもと、改憲に向け、一気呵成に突き進んでいるように見える。(※2014年12月に「改憲意見書」を採択した地方自治体が多いことに着目いただきたい。著者の推測であるが、2014年年末に実施された解散総選挙を睨んで、世論醸成のために意見書採択を急いだものと思われる)

日本会議の動員力

読者もお気づきのとおり、地方議会での意見書採択などの活動方法は、従来、リベラルや左翼陣営が展開してきた運動方法であり、運動方法として特段の新規性があるとは言えない。むしろ、日本会議が従来の左派の運動方法を模倣しているといっても過言ではない。

しかし日本会議の運動方法は、その手法よりも、その規模の大きさと執拗さにこそ特色がある。日本会議や関連団体が実施するイベントには、毎回、多数の参加者がおり、各種団体が連日あちこちでさまざまなイベントを開催している。そしてなにより、日本会議が擁する政治家を市町村議会から国会まで多数選出させている。この動員力こそが、日本会議の特徴だ。

なぜ、日本会議は、このような動員力を保持するに至ったのか? 彼らの「実働部隊」はいったい、どういう人たちなのか?

次回は、いよいよ、60年代までさかのぼり、日本会議の系譜とその人脈について解説していく。

【参照文献】

山口智美. 2014. “右派系団体が展開する「草の根保守運動」戦略.” 週刊金曜日 [1014]: 24-25.

小熊英二, , 上野陽子. 2003. <癒し>のナショナリズム. 慶応義塾大学出版会.

池尻和生, , 渡辺哲哉. 2014. “「改憲を」19県議会、自民主導 意見書・請願、「日本会議」提唱.” 朝日新聞, 8月1日.

俵義文. 2015. “地方における日本会議の策動、その動向.” 前衛 [919]: 89-99.

鈴木彩加. 2013. 草の根保守の男女共同参画反対運動 : 愛媛県におけるジェンダー・フリーをめぐる攻防. 年報人間科学.

<文/菅野完Twitter ID:@noiehoie)>