個人的には先月も訪れたのですが 今回は展示内容が前回とは様変わりしていました。

まずは 唐物屋の引き出し等を活用したユーモラスな「獅子」からです。

大阪市指定の有形民俗文化財とのことで 大きさも姿も美しい堂々たる山車です。

まずは「天神祭り」の様子からで 川に多数の祭り船が繰り出されています。

奈良・学園前の「大和文華館」で この時期に相応しい春の特別企画展が開催中とのことで訪れました。

それは「春の訪れー梅と桜」と題した展覧会で 春の代表的な花である「梅と桜」に関連する絵画や工芸品が展示されています。

入場門から色々な木々に囲まれた庭(文華苑)を進んで 展示会場である本館に到着しました。

建物は桃山時代の「海鼠壁」をイメージさせる外観で 歴史を感じさせる美しさです。

展示会場に入ると 嬉しいことに写真撮影OKでした。

会場内には梅と桜に関連した多彩な作品が展示され 春の雰囲気を醸し出しています。

まずは 掛け軸や屏風に描かれた絵画からです。

こちらは 梅の描かれた大壺です。

絵付け皿も 幾つか展示されていました。

他には こんな工芸品も展示されています。

この企画展は 梅と桜が盛りとなる3月1日~4月6日まで開催されますが・・・

今年は花の開花が遅れていますので 開催期間中に桜は間に合うのでしょうか?

岩手県大船渡市で長期間続く大規模山林火災 待望の雨が降ったことで漸く収まってきたようです。

何とか このまま完全鎮火してほしいものです。

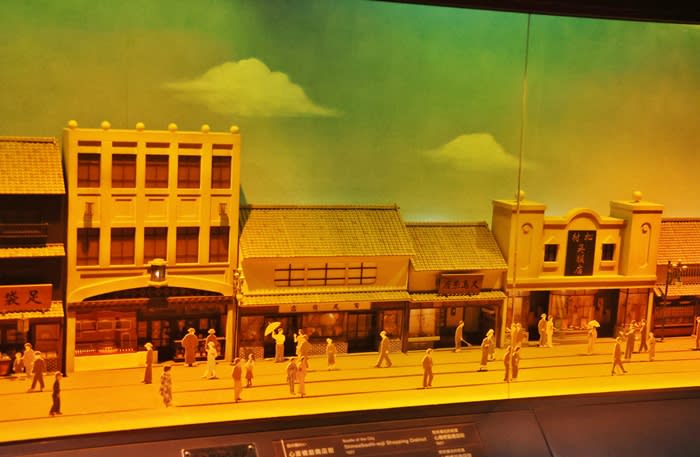

平城宮跡では 奈良文化財研究所による継続的な遺跡の「発掘調査」が行われています。

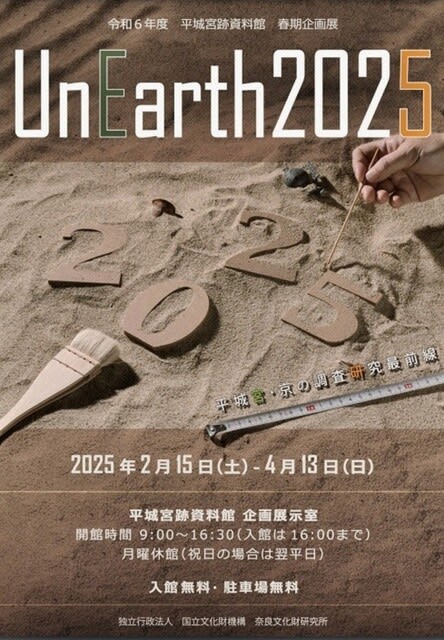

この時期 その成果を発表する「UnEarth2025」という企画展が「平城宮跡資料館」で開催中とのことで出向いてみました。

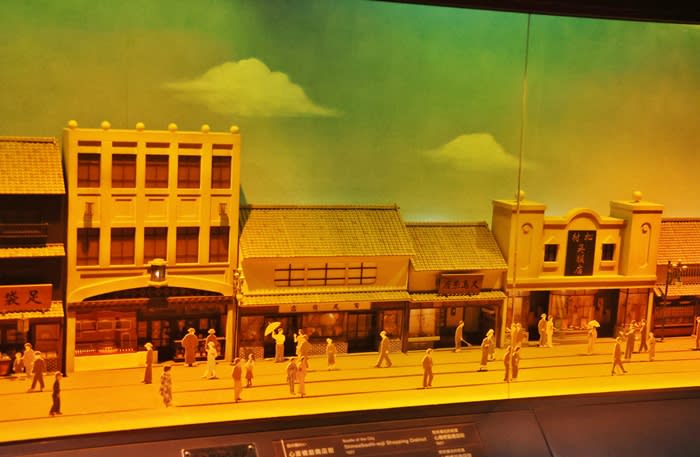

まずは資料館の紹介ですが 平城京時代の衣装をはじめ 役所や宮殿内部の様子は常設展示されています。

また これまでの発掘調査で出土した木材や土器等も 多数展示されています。

こちらは 色々な古代瓦です。

発掘調査は期間を区切って実施されていますが その中で新たに発見された遺跡も多数あるようです。

平城宮跡は 国立文化財機構である奈良文化研究所が 1959年から毎年継続的に発掘調査されているとのことです。

そしてその成果を総合的に分かりやすく展示している場所が ここ平城宮跡資料館で 中々見応えがありますよ。

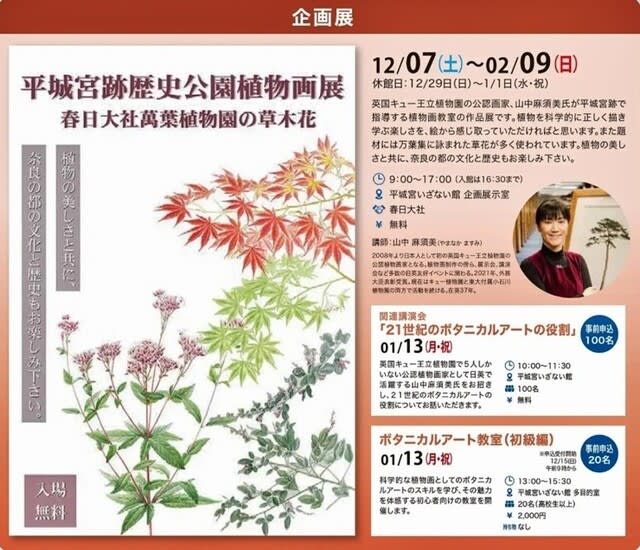

平城宮いざない館では 様々な「企画展」が順次開催されています。

調べてみると今は 「植物画展」と「万葉衣装展」が開催中とのことで出向いてみました。

植物画展は「山中麻須美」氏の作品を紹介したものですが この方は世界で最も有名な植物園と言われているイギリスの「キュー王立植物園」で日本人として初めての公認植物画家だそうです。

今回の展示会では 春日大社「萬葉植物園」の草木花を描かれた作品を中心に紹介されています。

山中氏は奈良県出身で 平城宮跡で定期的に植物画教室を開き指導されているそうで 繊細な植物画を描かれます。

また いざない館中央廊下では「万葉衣装展」が開催され 天平の様々な衣装が展示されていました。

こちらは 聖武天皇と光明皇后の衣装です。

平城宮跡は野鳥の宝庫と言われていますが 宮跡内で目撃された鳥の写真と鳥模型も展示されていました。

珍しい鳥も含めて 結構多くの種類が滞留もしくは飛来してくるのですね。

今回の各種展示も バラエティ豊かで中々良かったです。

植物画家の山中氏は 時々ここでトークイベント等も開催されているようですので 案内を見逃さずに いつか参加してみたいと思います。

精華大通りの「メタセコイア並木」の冬景色を確認すべく出向きました。

予想通り 葉が全て落ちて骨格状態になっていましたが この景観も中々趣があります。

メタセコイア並木が続く大通り沿いは学研都市で 大企業の研究棟等が多く見られます。

次に「けいはんな記念公園」も覗いてみましたが・・・

望み薄ながら残っているのを期待していたモチバナは既に撤去され 水景園の水も抜かれ工事中で 少しガッカリの景観でした。

変わらないのは 紅葉谷の巨石群です。

この時期は花もほとんど見られず寂しい景色の中に 何とか「サザンカ」と蕾の「アセビ?」のみ見つかりました。

谷あいの小川の「ガマの穂」も 綿毛が噴出した状態です。

芝生広場の樹木には 正月の残骸としてあちこちに凧が引っかかっていました。

けいはんな記念公園は若干思惑外れでしたが メタセコイア並木は期待通りの景観で良かったです。