空気を胸に吸うこと、このすばらしい生命感、空気のうまさ、肺の健康さ、時計の動き、働きに出る人たち・・・。こうしたすべては「生きていること」のすばらしさを、じかに、はっきりと、こちらに伝えてくる。

この空気を肌で感じ、太陽の光を浴び、窓辺で物を思い、恋に悩み、野心にゆらぐこの自分という存在・・・。この「生きているということ」。』

春を感じる頃になると、いつも辻邦生のこのことばを思い出す。

鹿児島紅梅が雨に散った庭に、すももが新芽をつけた。バイオチェリーとあんずの枝には花芽が膨らんできたのがわかる。たどたどしくケキョ、ケキョと鳴いていたウグイスが今日はホーホケキョ、ケキョケキョとやっとちゃんとした声で鳴いたのも、春の到来を予感させる。この雨が終わったら、春の嵐だろう。

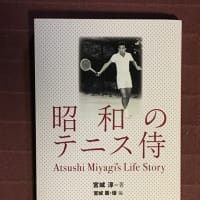

バンクーバー・オリンピックのフィギュアスケートの実況を音声で聞きながら、『冬の鷹』(吉村昭/新潮文庫)を読み終えた。

日本最初の西洋医学書である『解体新書』を実質上は独力で、苦心惨憺、訳出しながら、その書に名を留めることを潔しとしなかった前野良沢の生涯を、名目上の訳者として名を留めることで、世間の名声を一身に集め、江戸屈指の流行医となった杉田玄白との対比で描いた歴史小説だ。

作者は徹底して、終始地道な翻訳作業に専心して、もてはやされることのない一学究としての生涯を終えた前野良沢に光を当てている。

刷り上がった『解体新書』が玄白の自宅に運び込まれ、翻訳作業に当たった門人らが、墨の匂いもかぐわしい新書の頁をくくる場面がある。

門人たちは、そこに、当然、著者名の筆頭にあるべき前野良沢の名がなく、代わりに、杉田玄白訳とあるのを見て、顔をこわばらせる。翻訳の中心人物だった良沢を除外して、自分たちだけの功績にしたように思えてなかなかったからだ。

数年が経って、『解体新書』訳者としての杉田玄白の名が一般庶民の間にも顕著となってきたころ、父親が訳業の中心人物だったことを知っていた良沢の息子の達が、「父上の名は、なぜあの訳書にしるされていないのですか?」と問う。「玄白殿らの故意にしたはかりごとではないのですか?」

「そのような荒々しいことを口にするものではない。私の名が記されていないのは、私が辞退したからだ。・・・それは、あの書が完全な訳書ではないからだ。私の力は、まだそこまではいたっておらぬ。いわば未完訳稿ともいうべきものを出版すること自体が、私の意に反することなのだ」

中年になってから志を立てて蘭学を学んだ良沢には、国内ではNo.1であっても、理想とは遙かに遠い域にしか達していない自らの知識を痛感しており、その中途半端な成果を世に問うたり、実用化する気になれなかったのである。

その後も、ただひたすらオランダ書の訳読のみに心を傾け、日本一の蘭学者と言われながら、「教える暇があったら、学ばねばならない」と弟子もとらなかった彼は、家賃の安い借家住まいを続ける。息子にも妻にも先立たれた良沢はウグイスの声が聞こえる借家で、オランダ文字の輪郭すら、もはや捕らえられなくなった眼になっても、蘭書と向き合っていた。81歳で亡くなったとき、通夜にも葬儀にも焼香客はほとんどなかったと言われる。

その死をその日に知った杉田玄白も、葬儀に出向くことはなかった。

それから1ヶ月半後のお大晦日に、杉田玄白が詠んだ句が残されている。

「明日ありと 思へば嬉し 大晦日」

この空気を肌で感じ、太陽の光を浴び、窓辺で物を思い、恋に悩み、野心にゆらぐこの自分という存在・・・。この「生きているということ」。』

春を感じる頃になると、いつも辻邦生のこのことばを思い出す。

鹿児島紅梅が雨に散った庭に、すももが新芽をつけた。バイオチェリーとあんずの枝には花芽が膨らんできたのがわかる。たどたどしくケキョ、ケキョと鳴いていたウグイスが今日はホーホケキョ、ケキョケキョとやっとちゃんとした声で鳴いたのも、春の到来を予感させる。この雨が終わったら、春の嵐だろう。

バンクーバー・オリンピックのフィギュアスケートの実況を音声で聞きながら、『冬の鷹』(吉村昭/新潮文庫)を読み終えた。

日本最初の西洋医学書である『解体新書』を実質上は独力で、苦心惨憺、訳出しながら、その書に名を留めることを潔しとしなかった前野良沢の生涯を、名目上の訳者として名を留めることで、世間の名声を一身に集め、江戸屈指の流行医となった杉田玄白との対比で描いた歴史小説だ。

作者は徹底して、終始地道な翻訳作業に専心して、もてはやされることのない一学究としての生涯を終えた前野良沢に光を当てている。

刷り上がった『解体新書』が玄白の自宅に運び込まれ、翻訳作業に当たった門人らが、墨の匂いもかぐわしい新書の頁をくくる場面がある。

門人たちは、そこに、当然、著者名の筆頭にあるべき前野良沢の名がなく、代わりに、杉田玄白訳とあるのを見て、顔をこわばらせる。翻訳の中心人物だった良沢を除外して、自分たちだけの功績にしたように思えてなかなかったからだ。

数年が経って、『解体新書』訳者としての杉田玄白の名が一般庶民の間にも顕著となってきたころ、父親が訳業の中心人物だったことを知っていた良沢の息子の達が、「父上の名は、なぜあの訳書にしるされていないのですか?」と問う。「玄白殿らの故意にしたはかりごとではないのですか?」

「そのような荒々しいことを口にするものではない。私の名が記されていないのは、私が辞退したからだ。・・・それは、あの書が完全な訳書ではないからだ。私の力は、まだそこまではいたっておらぬ。いわば未完訳稿ともいうべきものを出版すること自体が、私の意に反することなのだ」

中年になってから志を立てて蘭学を学んだ良沢には、国内ではNo.1であっても、理想とは遙かに遠い域にしか達していない自らの知識を痛感しており、その中途半端な成果を世に問うたり、実用化する気になれなかったのである。

その後も、ただひたすらオランダ書の訳読のみに心を傾け、日本一の蘭学者と言われながら、「教える暇があったら、学ばねばならない」と弟子もとらなかった彼は、家賃の安い借家住まいを続ける。息子にも妻にも先立たれた良沢はウグイスの声が聞こえる借家で、オランダ文字の輪郭すら、もはや捕らえられなくなった眼になっても、蘭書と向き合っていた。81歳で亡くなったとき、通夜にも葬儀にも焼香客はほとんどなかったと言われる。

その死をその日に知った杉田玄白も、葬儀に出向くことはなかった。

それから1ヶ月半後のお大晦日に、杉田玄白が詠んだ句が残されている。

「明日ありと 思へば嬉し 大晦日」