品川で東京メトロ東西線に乗り換え、竹橋駅へ。国立近代美術館で開催中の“ジャクソン・ポロック展”、観てきました。

1.1930-1941年 初期 自己を探し求めて

2.1942-1946年 形成期 モダンアートへの参入

3.1947-1950年 成熟期 革新の時

4.1951-1956年 後期・晩期 苦悩の中で

というブースにわかれていました。

入るとまず「自画像」やラフスケッチ、西部の風景などの絵が。

書かれていた説明によると…

--------------------------------------------

20c半ば、アメリカ西部ワイオミング州コディに生まれ、アリゾナ州を転々とした(お父様がスコットランド系アイルランドの移民)。1928年にロサンゼルスの手工芸高校を卒業。1930年18才の秋にニューヨークへ。アート・ステューデンツ・リーグというユニークな美術教育を行う機関でトーマス・ハート・ベントン(アメリカ地方の情景を描いた・リージェナリズム=地方主義)を師事に絵画をまなぶ。そのかたわら彫刻もまなび、1933年には「絵画より彫刻が好き」と宣言している。

アルバート・ピンカム・ライダーに傾倒、1944年「自分の関心をひく唯一のアメリカの巨匠」と。

--------------------------------------------

2つ目(27~30才)、3つ目(30~34才)ブースは心惹かれる絵が多かったです。ジョン・グレアム企画「アメリカとフランスの絵画展覧会」に出品(アメリカからはブラック、マティス、ピカソらが出品)された絵や、1951年4月号の「みづゑ」の表紙になったものも展示されていました。

--------------------------------------------

オロスコ、シケイロス、リベラらのメキシコ壁画やネイティブ・アメリカンの芸術(砂絵、シャーマニズム、男女一組の立像など)に魅了され、モチーフ・形体表現・色づかい・技法などをとりこんだ(1930~40年代の刊行物・美術館・博物館をみて)。1936年、シケイロス「実験工房」の助手をつとめていた時に、ポーリングの技法に通じるような新しい技法や素材にふれられた。

クレメント・グリーン・バーグの彼への言葉

「どんなつよい言葉で賞賛しても足りない」

「真に独創性をもった絵は最初のうちは目にみにくくうつるものだ」

--------------------------------------------

ポロックが実際に絵を描いている時のVTRも流れていました。

--------------------------------------------

「私は素描や下絵を描くことをしません。私の作品は直接的です。たいていは床の上で描きます。大きなキャンパスに取り組むのが楽しく、広い場所の中だと落ち着くし、やりやすいのです。

つまり、キャンパスを床に敷くことで、より絵のそばにいられ、絵の一部になる感じがするのです。

そうやって、キャンバスの周りを歩き廻り、四辺のすべてから描き、また中に入ることもあります。西部の先住民の描く砂絵のやり方に似ています。

筆を使うこともあります。棒の方を好んで使います。

塗料を缶から直接注ぐこともあります。流動性の高い塗料をドリップするのも好きです。

直接的な描き方は必要から自然に生み出されてきたものです。私は自分の感情を表現したいのです。技法は何かを表明するための手段でしかありません。

私は描いてる時、自分のやっていることを大まかには理解しています。私は絵の具の流れをコントロールできます。そこに偶然はありません。始まりも終わりもありません。

絵がうまくいなかいことも時にはあります。

変更したりイメージを消し去ったりすることを私は恐れません。

なぜなら絵はそれ自身の生命をもっているからです。私はそれを引き出そうとしているのです。」

--------------------------------------------

4つ目(~44才)のブースの最後にアトリエを再現したものがありました。絵の具だらけの床の上が、ひとつの作品のようになっていました。

全体的に

すごく

面白かったです。

5月6日まで開催です。

--------------------------------------------

『ポーリング』・・・流し込む

『ドリッピング』・・・したたらせる

『スパッタリング』・・・まきちらす

--------------------------------------------

にほんブログ村に参加しています。ポチッと押して頂けると嬉しいです。

お知らせはコチラから。

行ってきました。原マスミさんとは、、、大好きなポー(数年前のフジテレビ深夜キャラクターだった羊…野村辰寿さんが描かれてます)の声優さん、2010年の1月に初めて絵を観ました(その時の記事はコチラ、この頃はCDを出されてることや、3年に1回ライブをされていることも知らなかった・・・)。

行ってきました。原マスミさんとは、、、大好きなポー(数年前のフジテレビ深夜キャラクターだった羊…野村辰寿さんが描かれてます)の声優さん、2010年の1月に初めて絵を観ました(その時の記事はコチラ、この頃はCDを出されてることや、3年に1回ライブをされていることも知らなかった・・・)。

もう1回観に行くと、ピンバッチ2個もらえるそうです

もう1回観に行くと、ピンバッチ2個もらえるそうです

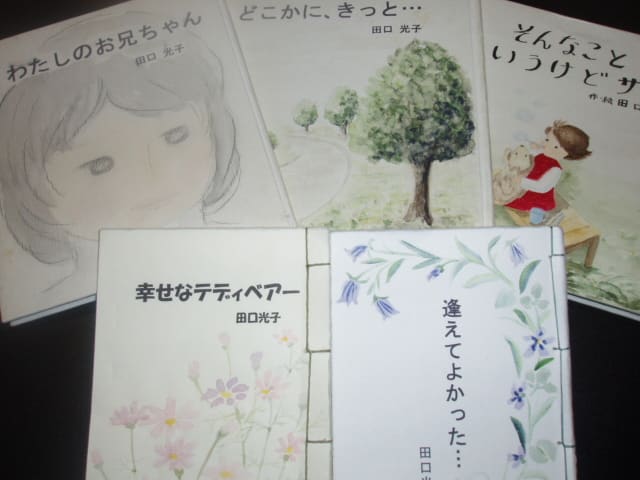

昨年の横浜・上大岡での読み聴かせイベントで、エプロンシアターを披露して下さった

昨年の横浜・上大岡での読み聴かせイベントで、エプロンシアターを披露して下さった