花で巡る宇陀路

桜の花といえば、吉野や奈良公園を思い浮かべますが、宇陀にもいろいろな花の名所があります。つつじ・石楠花・すずらん・杉・いちょうなど見どころ十分で四季を通じて楽しませてくれます。

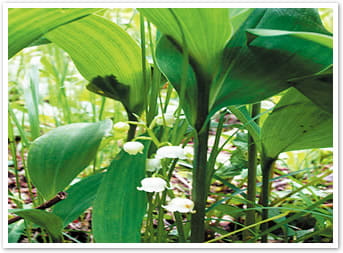

~自生すずらん~

近鉄室生口大野駅から徒歩1時間ぐらいのところに、室生向渕という地域があります。この地域は、すずらんの自生している場所で、南限地として国指定の天然記念物となっています。

近鉄室生口大野駅から徒歩1時間ぐらいのところに、室生向渕という地域があります。この地域は、すずらんの自生している場所で、南限地として国指定の天然記念物となっています。向渕のすずらんは、樹木の下草に混じってひっそりと咲く姿は可憐ですが、国の管理となっているため、保存地域内に入ることができませんので、遠方からの見学となるため見学料等は入りませんが、なかなか確認し難いです。ちなみに、開花時期は5月下旬~6月初旬となっています。

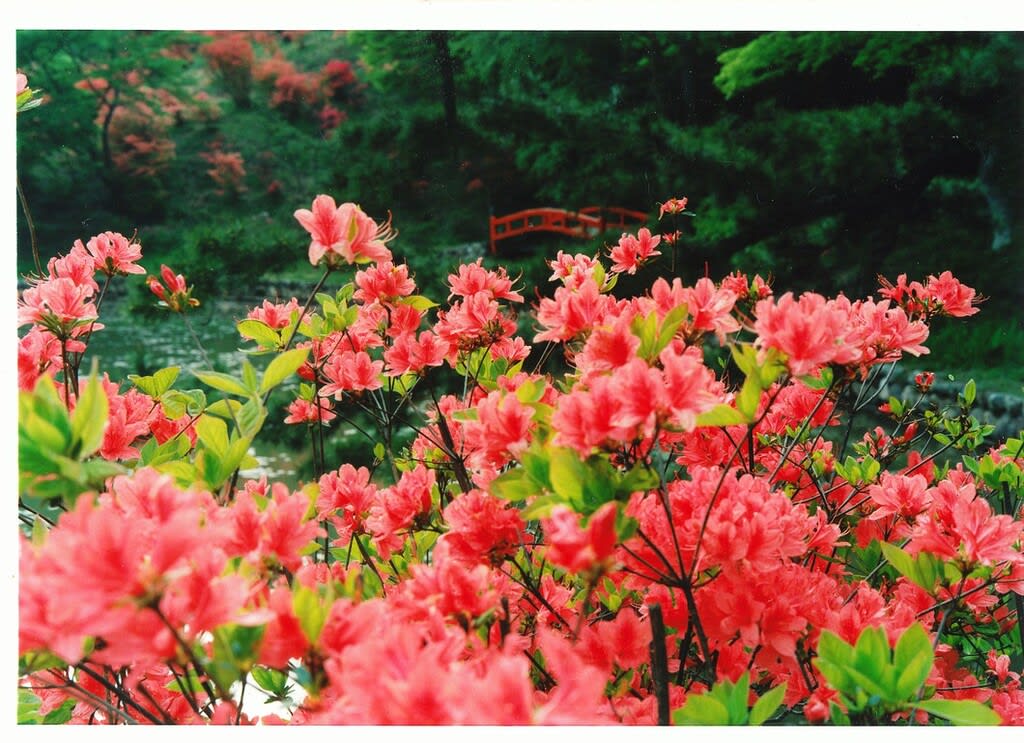

~村おこしの石楠花~

近鉄榛原駅からバスで曾爾村役場前行きに乗り、上田口弁天バス停下車徒歩5分のところに金刀比羅神社があります。

近鉄榛原駅からバスで曾爾村役場前行きに乗り、上田口弁天バス停下車徒歩5分のところに金刀比羅神社があります。金刀比羅神社は、弁財天が旅の途中に体調を崩しこの地で療養したのです。その後も毎年避暑に訪れたと伝えられています。

この金比羅神社を囲むように境内約3haの山に1万本の石楠花が咲き誇っており、早生、晩生といろいろな種類が植えられ、ゴールデンウイークには「石楠花まつり」が実地されます。

この石楠花ですが、地元自治会が村おこしとして植栽し、平成19年度花の観光地づくり大賞奨励賞を受賞しました。

~つつじと桜の共演~

近鉄榛原駅よりバスで宇陀警察署前バス停で下車し、30分ほど歩くと、榛原鳥見山公園があります。

近鉄榛原駅よりバスで宇陀警察署前バス停で下車し、30分ほど歩くと、榛原鳥見山公園があります。榛原鳥見山公園は、鳥見山(735m)の頂上近くにあり、勾玉池を中心とする高原上の自然公園で、園内には神武天皇跡伝承地の顕彰碑や歌碑が多くあります。

鳥見山公園は、つつじの名所としても知られ、春には数千本のつつじと山桜が美しく咲く姿の共演は見事ですし、秋には桜の葉の紅葉が格別です。

榛原鳥見山公園の展望台からは眼下に大和盆地や宇陀の山谷を一望でき、静寂な聖跡からの眺めは絶景で、桜・つつじ・紅葉・雪景色など四季を通じて美しい姿を見せてくれ、訪れる人を癒してくれる。

~四季の花園“しょうぶ園”~

近鉄三本松駅を降りると、三本松長瀬の大師堂と室生寺を結ぶ道沿いが広がります。この道は、かつて多くの参拝客が通り大師の道と呼ばれていました。

近鉄三本松駅を降りると、三本松長瀬の大師堂と室生寺を結ぶ道沿いが広がります。この道は、かつて多くの参拝客が通り大師の道と呼ばれていました。大師の道から国道165号線を横切り、こもれび市場(道の駅「宇陀路室生」)から宇陀川を渡り歩いて15分~20分ぐらいのところに滝谷花しょうぶ園があります。

滝谷しょうぶ園ですが、広さは1万坪で、600種100万本のハナショウブが咲き乱れる花の名所で、ハナショウブは6月から7月に見頃をむかえます。また、桜・芝桜・テッセン・ハマナス・スイレン・アジサイ・コスモスなども植えられており、季節に応じて次々開花しますので、一年を通じて楽しむことができ、夏期にはブルーベリー摘みとジャム作り体験も楽しめ、園内には、花の苗の販売、バーベキューコーナー、食堂、みやげ店などがあり、花を眺めながら一日かけてゆっくりと遊ぶことができます。

滝谷花しょうぶ園には三つのおすすめのお土産があり、おすすめの一つ目は、自家製ブルーベリージャムで、完熟した無農薬ブルーベリーを丁寧に摘み取り、無添加でジャムに仕上げたおすすめの一品です。

次に、ブルーベリー玄米黒酢で、完熟したブルーベリーを特製玄米黒酢にじっくり漬け込んだ一品で、水・炭酸水・牛乳で割って飲むと最高です。

最後に、ブルーベリー果実酒・酢の素です。これは、滝谷産のブルーベリーをしっかり乾燥させて氷砂糖を瓶に詰め込み、2ヶ月間ねかせた後、炭酸水・氷水で割って飲むとオリジナルテイストが楽しめますので、是非お土産にどうぞ。

奈良と飛鳥を南北に結ぶ道と、都祁と河内とを東西に横断する道が交差する地点が「櫟本(いちのもと)」で、古代より交易の中継拠点の市場として賑わいました。

奈良と飛鳥を南北に結ぶ道と、都祁と河内とを東西に横断する道が交差する地点が「櫟本(いちのもと)」で、古代より交易の中継拠点の市場として賑わいました。

宇陀松山城は、奈良県宇陀市にある山城で、秋山城、神楽岡城とも呼ばれ、国の史跡になっていますし、続日本100名城にも選ばれています。

宇陀松山城は、奈良県宇陀市にある山城で、秋山城、神楽岡城とも呼ばれ、国の史跡になっていますし、続日本100名城にも選ばれています。 宇陀松山城の最初の築城は不明で、宇陀郡の有力国人・秋山氏が古城山に城を築いたとされ、京都・奈良と伊勢をつなぐ伊勢本街道の要衝で、城は標高471m、比高120mほどの城山山頂に築かれています。

宇陀松山城の最初の築城は不明で、宇陀郡の有力国人・秋山氏が古城山に城を築いたとされ、京都・奈良と伊勢をつなぐ伊勢本街道の要衝で、城は標高471m、比高120mほどの城山山頂に築かれています。  福島孝治の改易後は、松山に封じられた織田信雄(信長の次男)・高長・長瀬・信武の四代80年にわたり織田松山藩として栄えたのですが、元禄8年(1695年)丹州柏原へ移封されました。

福島孝治の改易後は、松山に封じられた織田信雄(信長の次男)・高長・長瀬・信武の四代80年にわたり織田松山藩として栄えたのですが、元禄8年(1695年)丹州柏原へ移封されました。

暑い日が続くようになると恋しくなるのが水です。水辺で遊ぶのは気持ち良いものです。

暑い日が続くようになると恋しくなるのが水です。水辺で遊ぶのは気持ち良いものです。 徐々に自粛が解かれる中、一気にというわけにはいきませんが落ち着いたらハイキングにでも出かけてみませんか。

徐々に自粛が解かれる中、一気にというわけにはいきませんが落ち着いたらハイキングにでも出かけてみませんか。 大和葛城山は、金剛生駒紀泉国定公園内にある標高959.2mの山です。葛城山とも呼ばれています。

大和葛城山は、金剛生駒紀泉国定公園内にある標高959.2mの山です。葛城山とも呼ばれています。

数多くの歴史遺産を抱える奈良県ですが、日本100名城に選定されているのは、ここ高取城一つとなっています。

数多くの歴史遺産を抱える奈良県ですが、日本100名城に選定されているのは、ここ高取城一つとなっています。

日本の道100選と日本の峠100選に選ばれいるのが、大阪府と奈良県を結ぶ幹線道路である「暗越(くらがりごえ)奈良街道」です。

日本の道100選と日本の峠100選に選ばれいるのが、大阪府と奈良県を結ぶ幹線道路である「暗越(くらがりごえ)奈良街道」です。

462年、大泊瀬幼武天皇(おおはつせわかたけるのすめらみこと)(第21代雄略天皇)は、妃に桑の葉を摘ませ、養蚕をすすめようと考え、臣下である蜾臝(すがる)に蚕を集めるように言いました。

462年、大泊瀬幼武天皇(おおはつせわかたけるのすめらみこと)(第21代雄略天皇)は、妃に桑の葉を摘ませ、養蚕をすすめようと考え、臣下である蜾臝(すがる)に蚕を集めるように言いました。

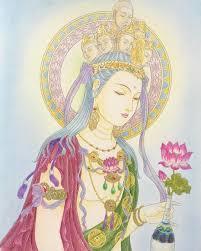

天平彫刻の傑作とされる聖林寺の国宝「十一面観世音菩薩立像」ですが、像の高さは約2mの木心乾漆造で長く秘仏とされてきたのです。

天平彫刻の傑作とされる聖林寺の国宝「十一面観世音菩薩立像」ですが、像の高さは約2mの木心乾漆造で長く秘仏とされてきたのです。

奈良町の一角にある小さな寺院が璉珹寺(れんじょうじ)です。

奈良町の一角にある小さな寺院が璉珹寺(れんじょうじ)です。