新型コロナウイルスによって長期期間にわたって誰もが行動制限を受けることになり現在も少しは緩和されたものの感染対策を余儀なくされています。

新型コロナウイルスによって長期期間にわたって誰もが行動制限を受けることになり現在も少しは緩和されたものの感染対策を余儀なくされています。 今年は除夜の鐘も関係者だけで行うという寺が多いみたいです。

今年は除夜の鐘も関係者だけで行うという寺が多いみたいです。外出時に災害が発生したら?

地震などの自然災害はいつ起こるかわかりません。必ず在宅中の家族が全員集まっているとは限りません。そこで今回は、路上や駅・地下鉄、地下街などで被災したときの心構えや避難の仕方などを考えていきましょう。

地震などの自然災害はいつ起こるかわかりません。必ず在宅中の家族が全員集まっているとは限りません。そこで今回は、路上や駅・地下鉄、地下街などで被災したときの心構えや避難の仕方などを考えていきましょう。

路上の場合!

路上で地震などに遇った場合は、ビルの壁や窓、ブロック塀などからは離れるようにするのが基本です!

屋外にいる場合はまず落下物に注意することです。ビルの看板や外壁、割れたガラスなどが落下してく可能性がありますので、建物から離れるか、建物内部にいる場合は慌てて飛び出さず、その場で揺れが収まるのを待ちます。特に大きな地震の直後は余震が発生する可能性が高いですので、すぐに安全な場所へ飛び込めるよう、周囲を確認しカバンなどで頭や首を保護しながら移動します。転倒物も多いので、自動販売機、ブロック塀には近寄らないようにしましょう。特にブロック塀はバラバラになって落ちてくるのでは、周囲の壁が一斉に転倒してきますので、大変危険です。

駅・地下鉄構内の場合!

駅は看板など、吊り構造のものが多い場所です。地震の場合は落下物に注意し、余震に警戒してください。ホームにいる場合は線路への転落防止のため、線路からできるだけ離れた場所で身を守ることが大切です。地下鉄で地震に遭遇した場合は、勝手に移動せず、必ず駅職員の誘導に従うようにしてください。路線によってはレールから電気を取得しているため、電車が止まっているからといって勝手に線路内を移動すると感電する恐れもあります。

地下街の場合は!

地下街は意外と、地震に対しては安全な場所ですが、津波や洪水には注意が必要です!

地震の場合、発生直後は地下街の方が倒壊や落下物が少なく、屋外より安全な場合が多くあります。しかし、停電すると誘導灯を残して灯りがなくなり、真っ暗になりますので、常に小さなライトを持ち歩くと安心です。また地震直後は、火災の発生に注意が必要です。煙に巻かれると脱出が難しくなるため、出口を普段から把握しておくことが大切です。浸水害が発生した場合は地下の方が危険になるため、地上の安全が確認できたら地上へ避難しましょう。特に津波が発生する危険性が高い地域の場合は、すぐに地下から地上へ上がることが鉄則ですが、誘導員がいる場合は、必ず誘導員の方の指示に従ってください。

”フルリフォームと新築物件”貴方はどっち?

~フルリフォーム(リノベーション)とは~

リノベーションという言葉を一度は耳にされた方は多いと思います。ところでリノベーションとはどういう意味なのでしょうか?

リノベーションという言葉を一度は耳にされた方は多いと思います。ところでリノベーションとはどういう意味なのでしょうか?

リノベーションとは、マンションならコンクリートむき出しの状態(躯体だけにしてしまう)、戸建て住宅なら親柱や間柱、棟だけの状態まで解体してしまいます。

そして、現在のライフスタルに合わせた間取りや素材などを予算内に収まるように上手く組み合わせていき、満足度の高い住まいを造ることをいいます。このとき、旧耐震基準で建てられている住まいは身体基準に合うように補強を施していきます。

よく、ここまで解体してリフォームするなら新築住宅や建て替え工事をしたほうが良いのではないかと、疑問に思う方も少なからず居ると思います。

~費用面においての比較~

新築にするかフルリフォームするか迷っている方が多くいます。その迷っている方の大半が築35年以上経過した住まいです。築35年以上というと昭和56年で、この年の6月以前の建物は旧耐震基準の建物なのです。またこの築年数の建物を保有されている方は団塊の世代と呼ばれる方で、ローンを払い終わっているか退職金の一部を返済に充てている方が多く居ます。

ところで、住まいをリフォームした場合、サッシ周りのリフォームで約300万円~400万円、間取りの変更、天井・床・壁・水回りなどの設備機器の交換などフルでリフォームした場合、1,500万円以上はかかってきますし、そこに解体費用が発生しますので2,000万円以上はかかります。さらに基礎の老朽化などが加われば追加費用が発生しますので、費用はどんどん高くなることがあります。

一方、新築にした場合、本体工事・外部の付帯工事を併せて一般的な工務店に依頼した場合、坪単価50万円~60万円で施工してくれますし、今流行りのローコストビルダーに依頼すれば、40万円~50万円で建てることができます。そこに解体費用を付加しても2,000万円以下で新築の住まいを手に入れることができます。

~よくある勘違い~

住まいを新築するよりもリフォームした方が安く抑えることができると思っている方が多くいることです。先ほども言いましたように、リフォームの場合、思わぬ追加工事が出ることが多々ありますので、費用を抑えるということが難しいのです。その点、新築の場合は、基礎から建てていきますので、思わぬ追加工事が出るということがありません。間取りに至っても、設計段階で希望を告げておくと思った通りの間取りに仕上げることができます。

~リフォーム、新築は今後のライフスタイルで決める~

フルリフォームにしても、新築にしても今後のライフスタイルで決めることが大切です。例えば、現在の年齢・家族構成・資金といったことを考えながら検討することをおススメします。つまり、今後この住まいはどうなるのかを考えることが大切で、夫婦2人の終の棲家とするのか、子供に継承してもらうかのかといったことも判断基準になってきます。

何度も言っていますが、プチリフォームなら安く抑えることが出来ますが、フルリフォームとなると費用は相当いると思っておいて下さい。

山の辺の道をあるこう<黒塚古墳と展示館>

天理市トレイルセンターから国道を挟んで向かい側にあるのが黒塚古墳と黒塚古墳展示場です。

黒塚古墳は、天理市柳本町に所在する前方後円墳です。全長は約130メートル、後円部の高さは約11メートルです。この古墳ですが、平成10年(1998年)に、卑弥呼の鏡ともいわれる33面もの三角縁神獣鏡が出土したのです。この出来事は、考古学マニアに大変な話題となったのですよ。隣接する黒塚古墳展示館には、竪穴式石室が原寸大で復元されていますので必見ですよ。また、鏡や鉄製品のレプリカ等も展示されていますので、一度は足を向けてみてください。

黒塚古墳上空より(黒塚古墳ホームページより)

黒塚古墳展示場

奈良公園で不思議な木を見つけました。

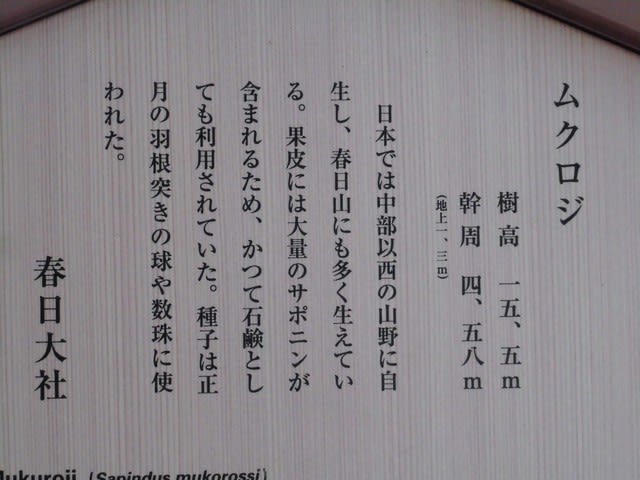

昨日、奈良公園バスターミナルを見学に行ったついでに、いい天気だったのでふらっと奈良公園を散歩に行ってきました。そこで不思議な木を発見しました。なんでもこの木、春日大社のご神木だったらしく、木は今でも生きており、花が咲いて実がなるということで、その実は、羽子板の羽になったり、数珠に加工されるらしいです。

山の辺の道を歩く<金屋の石仏>

桜井から奈良へ向かう道で古人が往来し、商業や産業、文化などが栄えた道筋です。

今回は、桜井駅から北に行ったところにある「金屋の石仏」です。

金屋の石仏は、金屋の村はずれにある収蔵庫に収められている2体の石仏です。いずれも高さ21.2m、幅83.5㎝、厚さ21.2㎝の2枚の泥板岩に釈迦如来像(右)、弥勒如来像が浮き彫りにされています。平安時代でも後期の造立と言われています。