Man in assisted suicide case spells out why he wants to be helped to die

Martin, 46, is going to court for an assurance that any professional person who helps him to die will not be prosecuted

Video: 'Life is not worth living'

Share

reddit this

Sarah Boseley

guardian.co.uk, Thursday 18 August 2011

全身不随になった患者が

安楽死を希望している、と。

イギリスではーーー日本でもそうだがーーー自殺は違法ではないが、自殺幇助は違法になり、彼のために活動する弁護士の活動も自殺幇助の嫌疑がかかってしまう、と。

自殺、及び安楽死について、

The Philosophy of Death

の8章がそれについて論じているので、単純化して要約しておくと、

自殺をするのは、気がおかしいのだという人もいるが、

only about 14 percent of manic depressive kill themselves.

most chronic drinkers don't kill themselves.

only about 10% of schizophrenics kill themselves.

躁鬱病や分裂病で自殺する人はかなり少ない。自殺はむしろ絶望と相関している。

自殺や安楽死についての反対する説として、例えば、

A) 生命不可侵説

1)生命は絶対不可侵神聖

2)他の利益のために犠牲にできないし、どんな利益も凌駕する価値がある。従って、

3)自殺・安楽死は間違っている。

といわれるが、しかし、

反論

あ)太郎はある時から死ぬまで意識不明にする薬を与える

い)太郎を殺す。

というケースを考え見れば、あ)とい)は同じように不正だが、しかし、生命不可侵説だと、あ)はい)に比べて格段ましなことになる。

また、

え)花子が望む夢のような生活を与えるが、死期を一日早める魔法をかける

お)花子が死期を早めないで、惨めな生活をおくる魔法をかける。

お)よりえ)の方がましであるが、しかし、不可侵説だと、生命を奪うことはいかなる利益もくつがえすからそうとは言えなくなる。

・・・・というように思考実験してみれば、生命不可侵説は説得的とはいえない、また、

B)無責任

1)社会に貢献する義務に反している(トマスアキナス)

ともいわれるが、しかし、社会に対して貢献はしないが、害も与えていない。

さらに、

2)子供など養育責任がある場合がある。

ともいわれるが、しかし、里子にだせばいいし、生きる意志を失った場合、養育を継続するのは困難。

C) 判別能力のある人が、正しい情報を与えられ、ある方法での死を選択する判断をしたがその判断が間違っている場合、介入して止めるべきか。

ということが問題になる。

説得を試みるべきであるが、しかし、最終的には自己決定権を尊重すべきである。

仮にその判断が間違っていても、その人の自由の方がより尊重すべきこともある。

自己決定に基づくものであれば、最終的には、例えば、体に悪くても煙草を吸う自由を奪ってはいけないし、他人に思いやりが欠ける態度をしていると、人に嫌われることがわかっていても、その態度を無理して改めさせることはできない。子供を養えないのに子供を産むこと、老いた親の面倒を見ないことなど間違ってはいるが、だからといって、国家が個人的生活にまで侵入して強制することはできない。

以上より、

判別能力あるひとが、適切な情報をえて、責任のある方法で、自分の死を選ぶ場合、それは許される行為であるし、気が変わらない限り、それを手伝うことも許される、

・・・・という結論。

なお、

死ぬ権利生きる意味でも扱ったことがある。

言っておくが、これは倫理的な議論であって、自殺幇助すれば日本でも違法である。また、自殺を考えている人は、もよりの相談所に相談してみてください。上記の議論はかなり極端なケースであり、自分の生命でも他人の生命でもたいていの場合、それが、他の利益を凌駕することにはかわりはない。

河野太郎ブログ

足を引っ張っている場合ではない

2011年08月19日

今の日本に大切なのは、出生率を上げるために子育てをいかに支援していくかという総合的な計画だ。子ども手当をやめることで、もっと重要な子育て支援策に財源を回せますというのが大切なはずなのに、自民党もそこの議論はできていない。

今、自民党が示すべきは、こうすれば何年までに出生率2.0まで引き上げることができるというトータルなパッケージではないか。

4Kをやめさせましたというのは政策ではないし、高校の無償化はきちんと続けていくべきだ。

もっともだ。

ただ、高校の無償化はどうなのだろうか?公立学校というものがあるのだから、そちらを教科書代・修学旅行代などを含めて無償にして、いけばいいのではないか。余裕のある家族にまで補助金を提供する余裕があるのか?

子育て支援 財源の裏付けある総合施策を(8月20日付・読売社説)

来年度からの新児童手当も、所得制限で支給対象からはずれた世帯の救済策など、財源とともに詰めるべき点が残されている。

次期政権がどのような形になるにせよ、与野党でただちに、建設的な制度設計に取りかからねばならない。

(2011年8月20日01時29分 読売新聞)

危機感がない。

緊迫した大きな問題である少子高齢化問題・子育て支援より、政局に目が入ってしまう論説委員さん方はまだまだ、余裕のあるお暮らしをされているのだろう。

紙面でもこっちの問題を継続的に大きく取り扱うべき。

ABC

Online International Marriage Broker Promises Men Love and Women Escape, but It Comes With Risks

By VICTORIA THOMPSON (@victhompsonABC) and EDWARD LOVETT

Aug. 18, 2011

ネットで貧困な国からの花嫁さがし。ウクライナなどは所得が低いからアメリカ男性は大モテ。ウクライナにおじさん、おじいさんが大挙して若き花嫁を求めて、婚活旅行。女性の方も旨いもの食えるというので、その社交を利用する者がいる一方、アメリカに花嫁にきて暴力をふるわれ、性奴隷のようになるケースも。

lawmakers and advocacy groups worry most about abused immigrant brides like Katerina Brunot, a Russian.

According to an article in The New York Times, after marrying a romance tourist and moving to the Atlanta suburbs, Brunot's Prince Charming turned into a monster. He physically abused her and, when she tried to flee, cut himself and had Brunot arrested for assault.

While she hid in a shelter, he went back to Russia on an unsuccessful search for a replacement bride. He stalked and terrorized Katerina for years until the day he died in a shootout with police.

U.S. men and foreign women face roadblock in walk down the aisle - Americas - International Herald Tribune

By Eduardo Porter

Reports of violence in international marriages, some of them Internet matches, have increased in recent years. In 1998, fewer than 2,500 foreign women applied to become permanent residents under the Violence Against Women Act, which allows abused wives to apply for residence without the support of their husbands. In the fiscal year that ended in September, 9,500 applied.

The government does not keep tabs on international matchmaking, so there are no reliable data on the prevalence of domestic abuse involving mail-order brides. One such case, however, involved Katerina Brunot, a Russian who was 22 when Frank Sheridan, then a 38- year-old plumber, spotted her on a European Connections Web site seven years ago.

After Brunot married Sheridan, it went downhill fast. Her husband kept her a virtual prisoner, beat her, had her put in jail and harassed her. He died in a shootout with a police officer who was trying to arrest him for stalking.

"I think the percentage of men looking for someone from another country who are violent is very high," said Brunot. "Probably most of them want to control because when you are a foreigner you sort of belong to that person."

ロシアトゥデイ

Foreign Students on U.S. Summer Visas Tricked to Work at Hershey’s Factory

動画

JUSTICE at HERSHEY'S

The students said they were expecting to practice their English, make money and learn what life is like in the United States.

NYT

Foreign Students in Work Visa Program Stage Walkout at Plant

By JULIA PRESTON

Published: August 17, 2011

PALMYRA, Pa. ― Hundreds of foreign students, waving their fists and shouting defiantly in many languages, walked off their jobs on Wednesday at a plant here that packs Hershey’s chocolates, saying a summer program that was supposed to be a cultural exchange had instead turned them into underpaid labor.

The students, from countries including China, Nigeria, Romania and Ukraine, came to the United States through a long-established State Department summer visa program that allows them to work for two months and then travel. They said they were expecting to practice their English, make some money and learn what life is like in the United States.

In a way, they did. About 400 foreign students were put to work lifting heavy boxes and packing Reese’s candies, Kit-Kats and Almond Joys on a fast-moving production line, many of them on a night shift. After paycheck deductions for fees associated with the program and for their rent, students said at a rally in front of the huge packing plant that many of them were not earning nearly enough to recover what they had spent in their home countries to obtain their visas.

Their experience of American society has been very different from what they expected.

“There is no cultural exchange, none, none,” said Zhao Huijiao, a 20-year-old undergraduate in international relations from Dalian, China. “It is just work, work faster, work.”

Each summer, the State Department brings many thousands of foreign students to the United States on the international work-travel program, with visas that are known as J-1. Over the years, the program has successfully given university students from distant countries a chance to be immersed in everyday America and to make lasting friends.

But in recent years, the program has drawn complaints from students about low wages and unexpectedly difficult work conditions. It appears, however, that the walkout at the Palmyra plant is the first time that foreign students have engaged in a strike to protest their employment.

海外から学生を騙して低賃金労働をさせていた、と。

もともとの制度は、海外の若者に働きながら旅行も楽しめるという制度であったが、悪用されている、というのだが、日本に関する記事なら、もともとの制度趣旨について触れないで、現代の合法的奴隷制度云々といった論調になるのではないか。ところで、国連はすでに非難声明をだしているのだろうか。

因みに、ホームステイなんかでも、行った見たら下僕扱いされたという話は昔からある。

(搾取 スエットショップ sweatshop)

ロシアトゥデイ

Woman shackled while in labor wins suit against sheriffs

permalink email story to a friend print version

Published: 19 August, 2011

USAToday/AP

Woman shackled during labor awarded damages from deputies

The Associated PressUpdated

NASHVILLE ― A federal jury on Thursday awarded $200,000 in damages to a Nashville woman who was shackled by Davidson County Sheriff's deputies during labor.

The jury deliberated for about an hour before deciding the amount to give to Juana Villegas, who was arrested in July 2008 on a minor traffic violation for which charges were later dropped.

Villegas testified that her wrists and ankles were bound while she was in labor during an ambulance ride from the jail to the hospital. She said she did not know that a deputy who could unlock the shackles was riding in the front of the vehicle.

妊娠中の不法移民が勾留され、お産のために病院に連れて行かれるとき、手首と足首を縛られて運ばれた、ということで損害賠償。

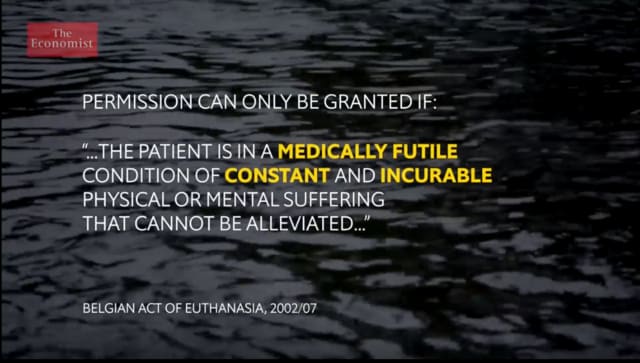

エコノミスト

Be careful whom you wish for

Aug 17th 2011, 16:45 by H.T. | TOKYO

The bizarre part of Mr Noda’s argument is that he says the San Francisco treaty “restored the honour” of all Japan’s war criminals. When he made this point to Junichiro Koizumi in 2005, in response to the then-prime minister’s controversial visit to Yasukuni, even Mr Koizumi said he did not know what Mr Noda was talking about.

さっそく野田の靖国発言につっこみをいれられている。あたりまえ。

里子の女児暴行、死なせた疑い 警視庁、40代女逮捕へ

東京都杉並区の女児(3)が昨年8月、自宅から意識不明の状態で搬送され死亡したのは、暴行を受けたことが原因である疑いが強まったとして、警視庁は近く、40代の里親の女を傷害致死容疑で逮捕する方針を固めた。女は当時、同庁の聴取に「階段から落ちた」と話したが、遺体に説明と合わない不自然な傷があったことなどから、同庁が事件の疑いがあるとみて捜査していた。

何があったのか?

AUGUST 19, 2011 · 1:37 PM

Two Plead Guilty To Hate Crime Charges For Swasitka Branding Of Disabled Navajo Man

Two men have pleaded guilty to federal hate crimes for a racially motivated assault in New Mexico that included branding a developmentally disabled man of Navajo descent with a swastika, the Justice Department has announced.

・・・・・

“The young victim in this case was assaulted, branded and scarred because he happens to be a Native American –- that simply is inexcusable and criminal. Today’s guilty pleas demonstrate the law enforcement community’s resolve to bring to justice anyone who victimizes a person because of the color of their skin or ethnic heritage.”

During Thursday’s hearing, according to a statement released by the Justice Department, Beebe, 27, and Sanford, 25, said that the victim was taken to Beebe’s apartment, which had racist paraphernalia, including a Nazi flag.

After the victim fell asleep, the defendants “began defacing the victim’s body by drawing on him with blue, red and black markers.

Once the victim awoke, Beebe branded the victim, who sat with a towel in his mouth, by heating a wire hanger on a stove and burning the victim’s flesh, causing a permanent deep impression of a swastika in his skin,” according to the Justice Department.

・・・・・

アメリカインディアンに対するヘイトクライム。焼けたハンガーでハーケンクロイツの印を体に刻み込む。有罪

AUGUST 19, 2011 · 1:36 PM

A

rizona Tribe Demand Apology For Racist Remark Targeting Its Leadership

FLAGSTAFF, Ariz. ― A northwestern Arizona tribe is demanding an apology from the developer of the Grand Canyon Skywalk for what it contends was a racist comment.

The Hualapai Tribe and Las Vegas businessman David Jin have been engaged in a contract dispute over the glass bridge that extends from the canyon on tribal land.

Jin spokeswoman Aimee Romero was quoted in the Vegas Seven magazine in an article published Thursday as saying that the tribal leadership is "lawless" and has an " government."

Tribal lawmaker Waylon Honga says the language is discriminatory and perpetuates stereotypes about American Indians.

アリゾナのアメリカインディアンに酋長に対して、無法者で原始的な政府と発言したことに対する謝罪を求めている。

AUGUST 19, 2011 · 1:31 PM

Report: Hate Crimes And ‘Incidents’ Against Blacks And Muslims Up In Orange County

Something is rotten in the state of Orange County, because as hate crimes and incidents overall are going down, they are on the rise against blacks and Muslims.

ある地域では全体としてはヘイトクライムは減少したものの、”黒人”とイスラム教徒に対しては増加

AUGUST 19, 2011 · 1:29 PM

Ohio Couple’s Apartment Vandalized With Racial Slurs, Death Threats

A couple living at the Liberty Circle Apartments at 2205 Tower Blvd. were subjected to racial slurs and death threats left after the second of two break-ins in a week’s time.

The 23-year-old woman and her 34-year-old boyfriend found their apartment ransacked with “die n―-ers” written in lip balm on their television and “N―-er ill kill you b―- die n―-er” written on a bathroom mirror, according to police Officer Ryan Vrooman’s incident report.

“It was just a hate crime,” the woman said in a Wednesday interview. “Nothing was stolen, just racial slurs all over the place.”

The woman said she is black and Latino and her boyfriend is black. She said they have kept to themselves since moving into their apartment on June 10 and have no idea who targeted them.

オハイオ ”黒人”とラティーノのハーフの女性と”黒人”のカップルのアパートが留守中に侵入され、「ニガー死にやがれ」などと書かれた落書きが。

AUGUST 19, 2011 · 1:32 PM

British Councillor Suspended For Racist Comment About Rioters

ロンドンの暴徒について”黒人”の蔑称をつかった、というので非難されている。

jungle bunny

いろんな蔑称があるものですな。

Can You Write a Check for Genocide?

By Edwin Black

Published August 18, 2011

America’s pseudo-scientific crusade to create a white, blond, blue-eyed biologically superior “master race” was a misguided twentieth century quest called eugenics. More than twenty-seven states joined the shameful decades-long utopian campaign of medically and legislatively engineered racial supremacy. But only one state, North Carolina, is now readying a massive plan of financial reparations to its surviving victims. Just how much North Carolina should pay is now the subject of a historically wrenching debate even as the state grapples with its budget deficit.

Eugenics was a fraudulent social theory claiming that a better society could be created by eliminating “undesirable” human blood lines, while promoting the desirable types. This dark crusade was waged by progressives, liberal do-gooders, and social engineers who sought to forcibly manufacture a utopia. In Greek, the word utopia means “no where.”

・・・・・

Ultimately, more than 60,000 Americans, mainly women, were coercively sterilized. Many victims were systematically tricked into thinking it was a harmless procedure. At all times, California led the nation in the number of such sterilizations, all taxpayer funded.

America’s eugenics movement, powered by millions of dollars from the opulent Carnegie Institution, the Rockefeller Foundation, and the Harriman railroad fortune sought to extend its reach into Germany. Rockefeller and Carnegie spent Depression-era fortunes to finance the worst Nazi doctors and race institutes. Hitler promptly implemented American precepts with stunning ferocity and velocity. Among the chief recipients of Rockefeller money was top Nazi doctor Otmar von Verschuer. During the Holocaust, Verschuer’s assistant, Josef Mengele, continued eugenic twin research at Auschwitz. Mengele’s efforts yielded monstrous experiments. At Nuremberg, the Nazis read the words of Holmes and entered the California statutes in their defense. Nonetheless, Nazi doctors were convicted of genocide.

・・・・・

Universities changed their plaques from “Department of Eugenics” to Department of Genetics. Research labs, scientific journals, organizations, and others in the field did likewise. States coast-to-coast began repealing or dead-lettering their eugenics-influenced laws, from marriage prohibition, to compulsory confinement in special colonies, to state-ordered sterilization. Modern genetics cast off its genocidal past, and raced into the future promising to benefit mankind. New generations of caring scientists forged medical miracles, advanced animal husbandry, developed strains of food resistant to agricultural pests, and initiated the Human Genome Project.

But North Carolina continued its eugenic practices for years, with vestigial race laws designed and purportedly deployed to eliminate poverty. From 1946 to 1968, an estimated 7600 more Americans were sterilized, mainly poor blacks. One county, Mecklenburg, coercively imposed an estimated 468 sterilizations― three times as many ―as any of North Carolina’s 100 counties.

・・・・・

Now, the state of North Carolina, under the weight of a multi-billion dollar deficit and a rising black political power base, is struggling to augment its official apology for its racist ways into financial compensation.

Some have suggested $20,000 per survivor. Others suggest $50,000. An estimated 2,900 medically ravaged victims may be qualified. But can society right a wrong by merely writing a check?

・・・・・

優生学ってアメリカで研究されて、ナチに導入されたんですね?

で、戦後は遺伝学と看板を変えたが、ノースキャロライナだけは、優生学の研究を続けて、主に貧しい”黒人”女性が不妊手術を受けさせられて、現在賠償問題が起きている、と。

V

enice Police: Racism was crime spree motivation

Staff Report

Published: Thursday, August 18, 2011 at 9:49 a.m.

Last Modified: Thursday, August 18, 2011 at 4:55 p.m.

VENICE - An 18-year-old man who says his crimes are motivated by his belief in “white supremacy” admitted to going on a crime spree with a juvenile accomplice Sunday night, Venice Police say.

・・・・・

Detectives believe Hobson and juvenile burglarized and slashed the tires of cars, vandalized property with racial graffiti and tossed three stolen bicycles into a water body.

ヴェネツィア ”白人”至上主義的動機で、窃盗、器物破損など。

Hollywood: Stop Stereotyping Colombians and Latinos

Posted: 8/18/11 01:

When you arrive at any airport in the world and you show your Colombian passport, you're already prepared for a rough welcome. Something similar happens when a Colombian starts dating someone; suspicion and apprehension are usually followed by the obnoxious question: "¿Será que este tipo/mujer vende drogas?" (Is this guy/gal a drug dealer?) Similar stories are also shared by many fellow Latinos. Motivated by these negative stereotypes among more, a group of Colombian students living in the U.S. joined efforts and created PorColombia.

アメリカでは

コロンビア人はヤクの売人という固定観念があるそうな。そうした様々な偏見に抗して、

PorColombia have been working so hard for; showing that Colombia and its people are much more than violence and drugs.

コロンビアは暴力と麻薬だけではないですよ、ということを訴える団体もあるそうな。

ところが、今回、映画

Colombiana - Trailer

Colombiana (film)

From Wikipedia

が発表された。これでまた偏見が増強されてしまうと。

Also, I've read online comments playing the racism card asking if Colombians have a problem with Ms. Saldaña portraying a Colombian woman. These comments are usually spouted by other Latinos who know little about the Colombian psyche and inner culture. This does not mean that our society has not had issues protecting its black and indigenous populations, but Colombia is hardly alone in Latin America and the world when it comes to these issues.

この映画に対して文句をいうと、アフリカ系のコロンビア人女性をつかったから、文句いってんのか、と言われるがそうではない、と。(因みに、”白人”が支配的な国家でなくても、肌の色が濃い方が差別される、と言われている。)

予告をみると、幼いときに、親を目の前で殺された少女がヒットマンになって復讐していく物語である。

”白人”刑事とのからみがあるが、ラストはどうなるのかはわからないが、そのからみのなかで、女性が愛をみつけ、多少悔い改める、とかなんとか、ということならハリウッドの典型的な”白人”救済主的な映画になる。そこをついたほうがよかったのではないか、と思う。

Five accused of racial assault on cabbie

August 19, 2011

Two Binfield men are among five people who have appeared in court accused of racially abusing a taxi driver and vandalising his cab in Reading town centre.

Maximillian Merrall-Wyre, 21, of Nash Park, Binfield; Thomas Jackson, 22, of Savory Walk, Binfield; Andrew Biart, 21, from Ashton Road, Wokingham; Jack Boswood-Nunn, 19, of Lowther Road, Wokingham; and James Hodges, 21, of Woodward Close, Winnersh, faced two charges at Reading Crown Court on Tuesday this week.

They all deny racially aggravated assault on Mohammed Ali and racially aggravated criminal damage during the alleged incident on January 31.

裁判 イギリス、中東系のタクシーの運転手に暴行、器物破損。人種差別的な動機は否定している、と。

The Major Roadblock to Muslim Assimilation in Europe

AUG 18 2011,

・・・・・

Secularism, as its understood and practiced in Europe, is not value-neutral. It asks conservative Muslims to be something that they're likely not. "Secularism," the thinking goes, allows all groups, including Muslims, to practice their religion as they see fit. This assumes that the practice of religion is fundamentally a personal, private act detached from public, political life. It is here that Islam (how it is understood, if not necessarily practiced by most Muslims) and Europe's traditional identity and culture find themselves at odds.

・・・・・

French Muslims much more strongly identify with their religion than the French population at large. According to a 2009 Gallup poll, 52 percent of French Muslims either "very strongly" or "extremely strongly" identify with their religion -- compared to only 23 percent of the French public. The numbers for Britain are even starker -- 75 percent versus 23 percent. Other poll results underline this clash in values. Remarkably, zero percent -- yes, zero percent -- of British Muslims believe homosexuality is morally acceptable.

・・・・・

世俗主義社会においては、宗教は私的なものになるが、イスラム教徒保守派はまさにこの観念を受け容れられない。

さらに、フランスや英国では、彼等の多くは、自分たちをフランス人、イギリス人である前にイスラム教徒だと思っている、と。

移民の統合の問題の難しさですね。

Chicago Police Officers Remain on Duty After Alleged Beating

Updated: Thursday, 18 Aug 2011, 10:43 PM CDT

Published : Thursday, 18 Aug 2011, 8:54 PM CDT

By Craig Wall, FOX Chicago News

Chicago - One day after Fox Chicago News broke the story about Chicago Police officers involved in an alleged beating caught on video, the officers remain on the street. Chicago Police Superintendent Garry McCarthy, dealing with his first big police scandal since taking over the department, has declined to comment.

Michael Ayala, a manager at the 7-9-11 Food and Liquor store in the 4800 block of South Archer Avenue, says he remains terrified of police and wonders if he will ever get over what happened.

Ayala and his younger brother Adrian were closing up the store at 1:00 A.M. Tuesday when some 8th District officers handcuffed and questioned them on suspicion they were burglarizing the store. After verifying Ayala's story and employment the officers let the brothers go. But Michael Ayala says he told the sergeant in charge at the scene that their actions had been captured on surveillance video and he was not going to let the incident end there.

The video then shows the officers charging Ayala. One bashes his head against a window outside and then after Adrian Ayala tries to help his brother several other cops join in and rush the two men, shoving them into the store and then pushing them to the floor. The video shows the officers punching and kicking the men as they lay on the floor.

m n a beating 20110816004204c2.avi

シカゴ 自分の店を締めようとしたら警官にボコボコにされる。調査中であるが、暴力をふるった警官はいまだ街で職務執行中である、と。

(police brutality)

AUGUST 19, 2011 · 1:36 PM

Black scientists are less likely than whites to win research dollars from the National Institutes of Health, says a study released Thursday that is prompting changes at the premier science agency.

“This situation is not acceptable,” declared NIH Director Dr. Francis Collins, who announced steps to better train young scientists in seeking the highly competitive grants and appointed a high-level task force to explore other actions.

Increasing diversity in science, to better reflect the U.S. population and its health problems, is a big concern.

While women have made gains over the past few decades, minorities, especially blacks and Hispanics, still make up a small proportion of the nation’s doctors, medical school faculty and biomedical researchers.

”黒人”の科学者は資金援助を受けにくい、と。