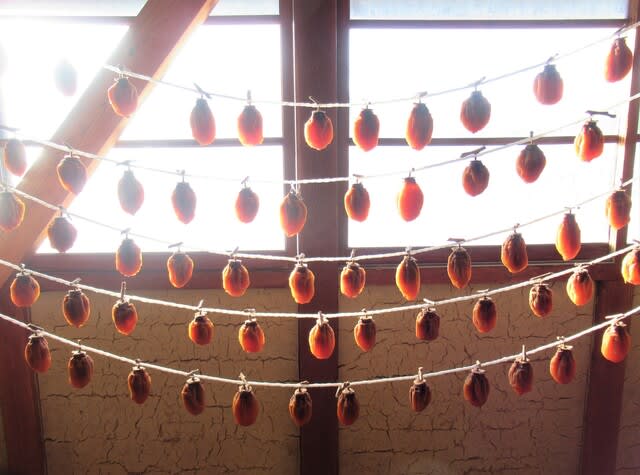

干し柿は、干し始めから間もなく2ヵ月。

今年は乾燥の進みが遅れたものの、年内中には干し柿に白粉が吹き始めました。

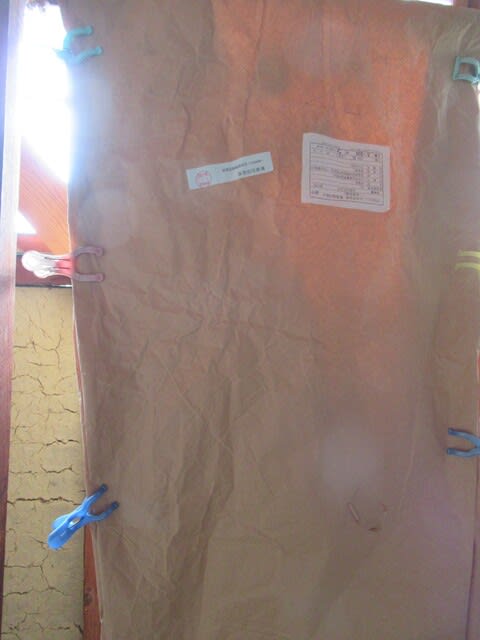

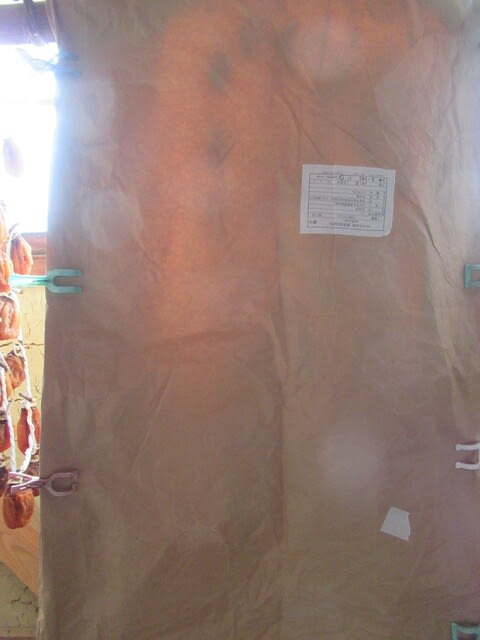

このように、吊したまま紙袋で覆いをしていました。

今年は乾燥の進みが遅れたものの、年内中には干し柿に白粉が吹き始めました。

このように、吊したまま紙袋で覆いをしていました。

さらに乾燥も進んできたので、1週間ほど前に室内に取り込みました。

室内への取り込みは例年より少し遅れました。

厚手の紙に2重に包み、段ボールに保管しています。

室内への取り込みは例年より少し遅れました。

厚手の紙に2重に包み、段ボールに保管しています。

これは助っ人がやってくれたもの。

干し柿は放置すると乾燥が進み次第に硬くなってきます。

ここから先は、それを抑える必要があります。

昔は「寝かせる」という管理をしたものでした。

現在は量も少なく、毎年簡易な方法を試行錯誤しながら貯蔵しています。

必要な都度取り出します。

干し柿は放置すると乾燥が進み次第に硬くなってきます。

ここから先は、それを抑える必要があります。

昔は「寝かせる」という管理をしたものでした。

現在は量も少なく、毎年簡易な方法を試行錯誤しながら貯蔵しています。

必要な都度取り出します。

開けてみます。これは大玉の干し柿。

大玉は大部分贈答にしたのでごく少なくなりました。

これが、中玉と小玉の干し柿。

今年はあまり白粉が吹いていません。普通は小玉の方が白粉が吹きやすいのですが。

これはタッパーに入れて保管している干し柿。こちらの方が白粉が吹いています。

より密閉度が高いので、乾燥が進まず硬くなりにくい。

量が少なければ、好みの硬さの時にタッパーに取り込むのが簡便で良いようです。

室内が暖かい場合は冷蔵庫内に保管します。

これはラップに包んでからタッパーに入れたもの。

量が少なければ、好みの硬さの時にタッパーに取り込むのが簡便で良いようです。

室内が暖かい場合は冷蔵庫内に保管します。

これはラップに包んでからタッパーに入れたもの。

これならより水分は抜けにくいので、軟らかい干し柿が好みの人には良い。

長期に保存する場合は冷凍が確実。

軟らかい干し柿が好みの人は年内の早い時期に冷凍し、殆ど変わらない状態の干し柿を年中楽しんでいます。

今時には、我が家ではいつも茶菓子として出ています。

長期に保存する場合は冷凍が確実。

軟らかい干し柿が好みの人は年内の早い時期に冷凍し、殆ど変わらない状態の干し柿を年中楽しんでいます。

今時には、我が家ではいつも茶菓子として出ています。

少し大ぶりの干し柿を取ってみました。

割いてみます。

あんぽ柿の明るいゼリー状からはすっかり変わりました。

色は黒ずみヨウカン状の硬さに近づいています。

典型的な「ころ柿」の状態となりました。小生の好みです。

色は黒ずみヨウカン状の硬さに近づいています。

典型的な「ころ柿」の状態となりました。小生の好みです。