いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

前回の記事「【刮目天の古代史】日本は古(いにしえ)の中国」にコメントいただいた「躓き石先生」に対する返事が長くなったので記事にしました。関連して人気作家の倉山満氏の新作を入手したので、文献史学者の問題点を指摘させていただきました。よろしければお付き合いください(#^.^#)

「纏向遺跡」談義 (ToYourDay)

2023-11-08 14:59:51

二件目です。

「ヤマト王権の成立は、三世紀初頭に大和盆地の最初の宗教・政治都市纏向遺跡が作られて、210年頃に前方後円墳纏向石塚古墳が造成され、その後、日本列島に普及します。三世紀より前には大和盆地に王墓とよべるものが出土していません。」

と回答いただいたのですが、指摘の意味が通っていないようなので、蒸し直し傍ら、問い直します。

「ヤマト王権の成立は」なる主語の述語はどこに行ったのでしょうか。「日本列島に普及します」なのでしょうか。

「大和盆地の最初の宗教・政治都市」とは、何の意味でしょうか、三世紀時点、そのような言葉は存在しません。「都市」は、倭大夫「都市牛利」にしか現れません。

「纏向遺跡」に、感嘆符、疑問符を付けた趣旨はご理解いただけなかったようです。三世紀に「遺跡」というと、当時の「権力者(?)」から、「わしはまだ生きとる」と叱られそうです。

三世紀とか二百十年ごろとか確定的におっしゃいますが、どんな文献資料で、確定的に裏付けられているのでしょうか。

貴兄の論考の「真の論敵」は、中国で厳密に編纂されていて、根拠も時代も明確な「倭人伝」です。余程、余程丁寧に論じなければ、それこそ、ごま粒ほどの「躓き石」で転けてしまいます。脚もとが固まっていてこその辻説法でしょう。

くれぐれも、ご自愛いただきたいものです。

以上

>「ヤマト王権の成立は」なる主語の述語はどこに行ったのでしょうか。「日本列島に普及します」なのでしょうか。

はい、すいません。ちょっとややこしいので、述語が飛んでしまいました。以下で説明します(^^;)

王権の成立という言葉は、一定の領域の中の民衆を統治する王の即位をもって成立するというように考えると、それに対する明確な証拠が必要です。その領域を大和盆地とするのでは日本を代表するヤマト王権というには狭すぎるので「日本列島に普及します」と書きましたが、そこで止めたために不明確な文章になってしまいました。

実際、ヤマト王権とは?との定義が必要です。

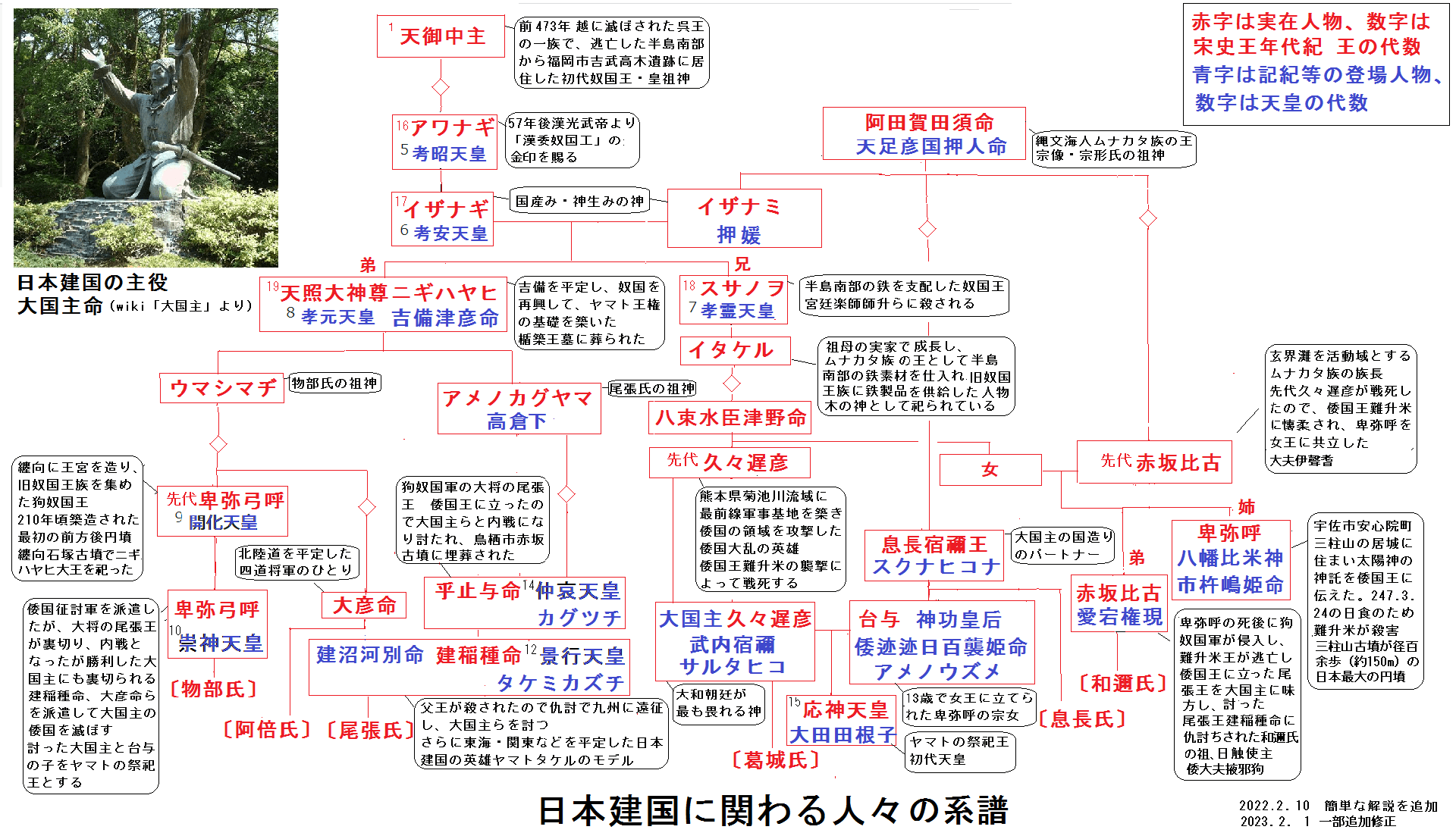

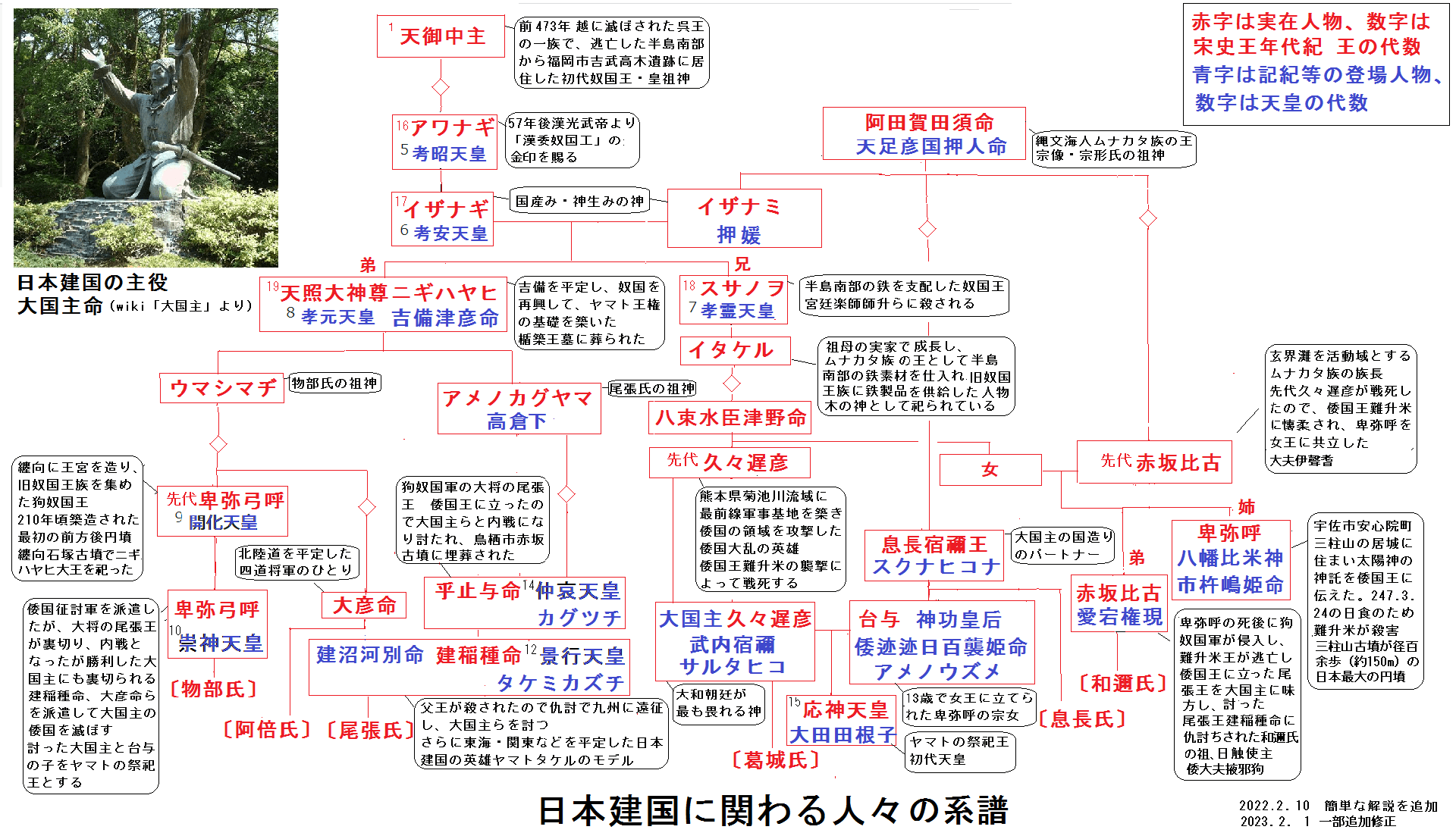

大和盆地の最初の支配者というのなら、三世紀初頭に纏向(当時の地名を知りませんが)に王都を築いた狗奴国王卑弥弓呼は、三世紀末にホムダワケ(本当の父は仲哀天皇ではなく、大国主久々遅彦)を纏向に呼び寄せて祭祀王にした人物(記紀の崇神天皇)の先代です(記紀の開化天皇)。ですから祭祀王の即位をもってヤマト王権の成立と考える立場と、狗奴国王(崇神天皇)が列島を統一した時期(記紀の崇神天皇の四道将軍の派遣)をいう立場がありますね。ですから記紀は応神天皇の分身として初代神武天皇を登場させていますが、崇神天皇というハツクニシラススメラミコトを登場させて、好きなように考えろと言っているのですかね(;^ω^)

日本の天皇の役割は大国主大神を祀るヤマトの祭祀王だと考える立場をとると、応神天皇の即位をもってヤマト王権の成立と考えてよいと思います。

>「纏向遺跡」に、感嘆符、疑問符を付けた趣旨はご理解いただけなかったようです。三世紀に「遺跡」というと、当時の「権力者(?)」から、「わしはまだ生きとる」と叱られそうです。

なるほど、面白い指摘です。現代の人間が三世紀のことを述べたために、その時代の人々との間で起こる表現の齟齬ということだとしたら、これははっきりしています。つまり現代の人間が、過去の人間に説明しているわけではないのですから。先生は現代人ですよね(#^.^#)

>三世紀とか二百十年ごろとか確定的におっしゃいますが、どんな文献資料で、確定的に裏付けられているのでしょうか。

すでに前記事のコメントで説明しましたが、ご理解いただけなかったようです(注)。日本の古代史を考える上での基本文献の日本書紀は政治的に史実を改ざんしたと証拠をあげて説明しています(詳細は「日本の古代史が謎な理由?」参照)。

つまり日本書紀の天皇紀から算出した年代は、事実(考古学や民俗学などの成果)と不整合です。文献史学者のみなさんは、書かれていることは基本文献などで史料批判することで解明できると考えているようです。そのような歴史解明スキームの前提は基本文献に事実が書いてあるはずということですので、前提が崩れているのですから、このようなスキームでは真相は永遠に得られないのです。

また記紀を全否定して、文献を用いずに考古学の成果だけで古代史を論じることも、いつ、だれが、何をしたという具体的な歴史の解明にならないことは容易に分かりますね。

>貴兄の論考の「真の論敵」は、中国で厳密に編纂されていて、根拠も時代も明確な「倭人伝」です。余程、余程丁寧に論じなければ、それこそ、ごま粒ほどの「躓き石」で転けてしまいます。脚もとが固まっていてこその辻説法でしょう。

確かに魏志倭人伝など中国文献では時代が明確なことは分かりますが、これも政治文書だということをご理解していただかないと邪馬台国問題は解決できません。それは従来の研究方法の歴史を振り返れば、いまだに邪馬台国の場所も卑弥呼の墓も見つけられないことから証明されています。従来の歴史解明のスキームは見直す必要があります。

丁度、近現代史と皇室史学が専門の人気作家倉山満氏が最近出版された「噓だらけの日本古代史」(扶桑社2023年11月1日出版)を入手しました。文学部史学科の修士修了でその後の研鑽と軽快な語り口で、主に近現代史のウソを論破する「嘘だらけ」シリーズは45万部を突破しています。今回は古代史に挑戦ですのでどんなウソを暴露していただけるのか興味を持って拝見しました。

確かに面白いのですが、日本書紀の内容を基本的に肯定しているので、しばしばずっこけました。

「序章 古代史を学ぶ基本スキーム」に三つの方法論が詳しく解説されていました。

①「本当のことは分からないので仮説の積み重ね」

②「神話と史実を区別しないのが普通の国」

③「SFになりそうになったら常識に返る」

まず①ですが「残された史料に百%の正解も百%の不正解もあり得ないのだ、だから検証しなければならないとする態度が、時代に関係なく、歴史学の基本姿勢です。この検証する方法論を史料批判と言い、論理を重ねていきます。」とあります(p.21)。一次史料という言葉は出てきますが、事実という言葉が出てきません。仮説を積み重ねても、事実、つまり考古学や民俗学などの成果で検証しないとその仮説は妄想かも知れないのです。

②ノアの箱舟の残骸を発見した話が紹介され、『普通の国の考古学者は、神話が史実であると証明するのが仕事のようなものです。

ところが日本の考古学者どころか歴史学者までが、「神話や史料と違う事実を考古学で発見しようと」と血眼になる有様です。』とあります(p.25)。一次史料の記紀に書かれていることは事実のはずだという前提ですから、あれこれあらさがしをしているのは悪党だと言われかねないです。

神話は民族の古来からの伝承なのだから、それを正しく解釈すれば歴史の真相に迫れるという思い込みなのです。でも、事実で検証すれば、記紀神話は8世紀の創作だったと分かったのです(*´Д`)

③が一番傑作です。「古代史研究は一文字ごとの解釈において、この三つの方法論を繰り返す、過酷な世界です。まじめにやっていればSF化する余地などありません。」(p.28)とあり、最後に「要するに、大事なのは常識です。」とこれらのスキームの説明を締めくくっています。

常識で考えればいいんだ!というのなら、あなた、武烈天皇がやったことなど、数多くのスキャンダルまみれの天皇の事績をその子孫が正史に残す理由がどこにあるの?と根本的な常識を疑いたくなります。

正史は権力者の正式見解なのですから、正史を実際に編纂した権力者は万世一系の天皇を貶めるような人物だから、天皇が編纂したものではないと気づくのが常識というものでしょう!

ということで、この本はとても役に立つものですので、是非一度お手に取ってみてください(#^.^#)

(注)前記事のコメント

日本建国に関する史料 (刮目天 一(はじめ))

2023-11-07 07:51:10

>因みに、貴説で纏向(遺跡?!?)で三世紀に「日本」が建国されたとの意見がありますが、根拠となる文献資料はあるのでしょうか、大変、不合理なご意見と思います。

ヤマト王権の成立は、三世紀初頭に大和盆地の最初の宗教・政治都市纏向遺跡が作られて、210年頃に前方後円墳纏向石塚古墳が造成され、その後、日本列島に普及します。三世紀より前には大和盆地に王墓とよべるものが出土していません。

根拠となる文献史料は記紀になります。ただし、政治的に創作されたので初代神武天皇から、初代大王と考えられる崇神天皇までは創作です。崇神天皇の四道将軍の遠征ルート上に三世紀後半の矢戦の跡が出土しています。また景行天皇の九州遠征のルートにも同じ時期の戦争の痕跡が見られ、考古学や民俗学の証拠から尾張王建稲種命の事績だと推理しました。日本建国の英雄ヤマトタケルのモデルとして記紀に記されていることが分かりました。そして崇神天皇紀に三輪山の大物主大神(大国主の和魂)の神託があり、初代大王として応神天皇がヤマトの最初の祭祀王として即位したことが判明しています。古代史解明において、文献は、書かれた内容が政治的なものですので考古学などの成果から推理する必要がありますが、文献が無ければ歴史を書くことができないのは明らかですね(^_-)-☆

【関連記事】【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング前回の記事「【刮目天の古代史】日本は古(いにしえ)の中国」にコメントいただいた「躓き石先生」に対する返事が長くなったので記事にしました。関連して人気作家の倉山満氏の新作を入手したので、文献史学者の問題点を指摘させていただきました。よろしければお付き合いください(#^.^#)

「纏向遺跡」談義 (ToYourDay)

2023-11-08 14:59:51

二件目です。

「ヤマト王権の成立は、三世紀初頭に大和盆地の最初の宗教・政治都市纏向遺跡が作られて、210年頃に前方後円墳纏向石塚古墳が造成され、その後、日本列島に普及します。三世紀より前には大和盆地に王墓とよべるものが出土していません。」

と回答いただいたのですが、指摘の意味が通っていないようなので、蒸し直し傍ら、問い直します。

「ヤマト王権の成立は」なる主語の述語はどこに行ったのでしょうか。「日本列島に普及します」なのでしょうか。

「大和盆地の最初の宗教・政治都市」とは、何の意味でしょうか、三世紀時点、そのような言葉は存在しません。「都市」は、倭大夫「都市牛利」にしか現れません。

「纏向遺跡」に、感嘆符、疑問符を付けた趣旨はご理解いただけなかったようです。三世紀に「遺跡」というと、当時の「権力者(?)」から、「わしはまだ生きとる」と叱られそうです。

三世紀とか二百十年ごろとか確定的におっしゃいますが、どんな文献資料で、確定的に裏付けられているのでしょうか。

貴兄の論考の「真の論敵」は、中国で厳密に編纂されていて、根拠も時代も明確な「倭人伝」です。余程、余程丁寧に論じなければ、それこそ、ごま粒ほどの「躓き石」で転けてしまいます。脚もとが固まっていてこその辻説法でしょう。

くれぐれも、ご自愛いただきたいものです。

以上

>「ヤマト王権の成立は」なる主語の述語はどこに行ったのでしょうか。「日本列島に普及します」なのでしょうか。

はい、すいません。ちょっとややこしいので、述語が飛んでしまいました。以下で説明します(^^;)

王権の成立という言葉は、一定の領域の中の民衆を統治する王の即位をもって成立するというように考えると、それに対する明確な証拠が必要です。その領域を大和盆地とするのでは日本を代表するヤマト王権というには狭すぎるので「日本列島に普及します」と書きましたが、そこで止めたために不明確な文章になってしまいました。

実際、ヤマト王権とは?との定義が必要です。

大和盆地の最初の支配者というのなら、三世紀初頭に纏向(当時の地名を知りませんが)に王都を築いた狗奴国王卑弥弓呼は、三世紀末にホムダワケ(本当の父は仲哀天皇ではなく、大国主久々遅彦)を纏向に呼び寄せて祭祀王にした人物(記紀の崇神天皇)の先代です(記紀の開化天皇)。ですから祭祀王の即位をもってヤマト王権の成立と考える立場と、狗奴国王(崇神天皇)が列島を統一した時期(記紀の崇神天皇の四道将軍の派遣)をいう立場がありますね。ですから記紀は応神天皇の分身として初代神武天皇を登場させていますが、崇神天皇というハツクニシラススメラミコトを登場させて、好きなように考えろと言っているのですかね(;^ω^)

日本の天皇の役割は大国主大神を祀るヤマトの祭祀王だと考える立場をとると、応神天皇の即位をもってヤマト王権の成立と考えてよいと思います。

>「纏向遺跡」に、感嘆符、疑問符を付けた趣旨はご理解いただけなかったようです。三世紀に「遺跡」というと、当時の「権力者(?)」から、「わしはまだ生きとる」と叱られそうです。

なるほど、面白い指摘です。現代の人間が三世紀のことを述べたために、その時代の人々との間で起こる表現の齟齬ということだとしたら、これははっきりしています。つまり現代の人間が、過去の人間に説明しているわけではないのですから。先生は現代人ですよね(#^.^#)

>三世紀とか二百十年ごろとか確定的におっしゃいますが、どんな文献資料で、確定的に裏付けられているのでしょうか。

すでに前記事のコメントで説明しましたが、ご理解いただけなかったようです(注)。日本の古代史を考える上での基本文献の日本書紀は政治的に史実を改ざんしたと証拠をあげて説明しています(詳細は「日本の古代史が謎な理由?」参照)。

つまり日本書紀の天皇紀から算出した年代は、事実(考古学や民俗学などの成果)と不整合です。文献史学者のみなさんは、書かれていることは基本文献などで史料批判することで解明できると考えているようです。そのような歴史解明スキームの前提は基本文献に事実が書いてあるはずということですので、前提が崩れているのですから、このようなスキームでは真相は永遠に得られないのです。

また記紀を全否定して、文献を用いずに考古学の成果だけで古代史を論じることも、いつ、だれが、何をしたという具体的な歴史の解明にならないことは容易に分かりますね。

>貴兄の論考の「真の論敵」は、中国で厳密に編纂されていて、根拠も時代も明確な「倭人伝」です。余程、余程丁寧に論じなければ、それこそ、ごま粒ほどの「躓き石」で転けてしまいます。脚もとが固まっていてこその辻説法でしょう。

確かに魏志倭人伝など中国文献では時代が明確なことは分かりますが、これも政治文書だということをご理解していただかないと邪馬台国問題は解決できません。それは従来の研究方法の歴史を振り返れば、いまだに邪馬台国の場所も卑弥呼の墓も見つけられないことから証明されています。従来の歴史解明のスキームは見直す必要があります。

丁度、近現代史と皇室史学が専門の人気作家倉山満氏が最近出版された「噓だらけの日本古代史」(扶桑社2023年11月1日出版)を入手しました。文学部史学科の修士修了でその後の研鑽と軽快な語り口で、主に近現代史のウソを論破する「嘘だらけ」シリーズは45万部を突破しています。今回は古代史に挑戦ですのでどんなウソを暴露していただけるのか興味を持って拝見しました。

確かに面白いのですが、日本書紀の内容を基本的に肯定しているので、しばしばずっこけました。

「序章 古代史を学ぶ基本スキーム」に三つの方法論が詳しく解説されていました。

①「本当のことは分からないので仮説の積み重ね」

②「神話と史実を区別しないのが普通の国」

③「SFになりそうになったら常識に返る」

まず①ですが「残された史料に百%の正解も百%の不正解もあり得ないのだ、だから検証しなければならないとする態度が、時代に関係なく、歴史学の基本姿勢です。この検証する方法論を史料批判と言い、論理を重ねていきます。」とあります(p.21)。一次史料という言葉は出てきますが、事実という言葉が出てきません。仮説を積み重ねても、事実、つまり考古学や民俗学などの成果で検証しないとその仮説は妄想かも知れないのです。

②ノアの箱舟の残骸を発見した話が紹介され、『普通の国の考古学者は、神話が史実であると証明するのが仕事のようなものです。

ところが日本の考古学者どころか歴史学者までが、「神話や史料と違う事実を考古学で発見しようと」と血眼になる有様です。』とあります(p.25)。一次史料の記紀に書かれていることは事実のはずだという前提ですから、あれこれあらさがしをしているのは悪党だと言われかねないです。

神話は民族の古来からの伝承なのだから、それを正しく解釈すれば歴史の真相に迫れるという思い込みなのです。でも、事実で検証すれば、記紀神話は8世紀の創作だったと分かったのです(*´Д`)

③が一番傑作です。「古代史研究は一文字ごとの解釈において、この三つの方法論を繰り返す、過酷な世界です。まじめにやっていればSF化する余地などありません。」(p.28)とあり、最後に「要するに、大事なのは常識です。」とこれらのスキームの説明を締めくくっています。

常識で考えればいいんだ!というのなら、あなた、武烈天皇がやったことなど、数多くのスキャンダルまみれの天皇の事績をその子孫が正史に残す理由がどこにあるの?と根本的な常識を疑いたくなります。

正史は権力者の正式見解なのですから、正史を実際に編纂した権力者は万世一系の天皇を貶めるような人物だから、天皇が編纂したものではないと気づくのが常識というものでしょう!

ということで、この本はとても役に立つものですので、是非一度お手に取ってみてください(#^.^#)

(注)前記事のコメント

日本建国に関する史料 (刮目天 一(はじめ))

2023-11-07 07:51:10

>因みに、貴説で纏向(遺跡?!?)で三世紀に「日本」が建国されたとの意見がありますが、根拠となる文献資料はあるのでしょうか、大変、不合理なご意見と思います。

ヤマト王権の成立は、三世紀初頭に大和盆地の最初の宗教・政治都市纏向遺跡が作られて、210年頃に前方後円墳纏向石塚古墳が造成され、その後、日本列島に普及します。三世紀より前には大和盆地に王墓とよべるものが出土していません。

根拠となる文献史料は記紀になります。ただし、政治的に創作されたので初代神武天皇から、初代大王と考えられる崇神天皇までは創作です。崇神天皇の四道将軍の遠征ルート上に三世紀後半の矢戦の跡が出土しています。また景行天皇の九州遠征のルートにも同じ時期の戦争の痕跡が見られ、考古学や民俗学の証拠から尾張王建稲種命の事績だと推理しました。日本建国の英雄ヤマトタケルのモデルとして記紀に記されていることが分かりました。そして崇神天皇紀に三輪山の大物主大神(大国主の和魂)の神託があり、初代大王として応神天皇がヤマトの最初の祭祀王として即位したことが判明しています。古代史解明において、文献は、書かれた内容が政治的なものですので考古学などの成果から推理する必要がありますが、文献が無ければ歴史を書くことができないのは明らかですね(^_-)-☆

【関連記事】【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

前信の深意をご理解いただけなかったようなので、少し言い換えます。

「纏向遺跡」というからには、三世紀に、「農地に柱穴、後は、桃の種の山という遺物・遺跡」だったのでしょうか。他にもっと適切な言い方はないものでしょうか。

「大和盆地の最初の宗教・政治都市」とは、何の意味でしょうか。当時、適当な言葉がない言葉がないからと言って、ことわりなしに現代語を押しつけるのは、どうでしょうか。建物も道路も文書残簡も出土していない、先に挙げた状況ですから、ご指摘にも関わらず、「都市」遺跡という根拠が全く無いように思います。

要するに、誰が読んでも、貴兄の趣旨が理解できないと見えたので、指摘しただけです。

以上

倉山氏の新作戯作本は、ネット上での紹介を見る限り、子供じみた感情論で字数/部数稼ぎしているものであり、言葉遣いが泳ぎまくって意味不明なのとともに、引用できないほど「どぎたない」ので、とても、購入する気にはなれません。

このような「ジャンク」に書評を立てると、手が汚(けが)れるので、ブログに書きかけた戯文をゴミ箱に叩き込みました。批判されて分かるのなら、百年前に自覚しているでしょうから、書くだけ無意味であり、懸命な諸兄姉は、バチものに手を出さないので、書評/紹介は、不必要と見たのです。

掲示されている「腰巻き」をみると、挙げられている七項目を支持しているように見せかけて、中身は、大嘘の羅列で逆張りしているのですから、これを見て購入した読者が、虚偽表示と告発したら、返金するのかどうかです。

貴兄が見抜いているように、著者は、古代史に関して、全くの門外漢のド素人であり、売り物になる内容のある本など書けないのは、既にお見通しではないでしょうか。

貴兄は、気をつけないと、このこそ泥と同類と見られかねないので、ご注意下さい。

以上

もひとつ、「本当のことはわからん」というのはその通りなのですが、そのセリフが何度か出てきて、そこで終わっています。それを分かるようにする努力をしている古代史研究者をバカにしているのかなとも感じていますので、まともな研究者の姿勢ではないような感じがしています。

はい!こそどろと見られないように注意しますね。どうも有難うございました( ^)o(^ )

>「纏向遺跡」というからには、三世紀に、「農地に柱穴、後は、桃の種の山という遺物・遺跡」だったのでしょうか。他にもっと適切な言い方はないものでしょうか。

そのような説明をした覚えはないのですが、どこでそのような話をお聞きになったのでしょうか?後でまた言いますが、「農地に柱穴」というのは、現在の農地のことですか?当時は、この遺跡に農地はなかったと理解しています。

>「大和盆地の最初の宗教・政治都市」とは、何の意味でしょうか。当時、適当な言葉がない言葉がないからと言って、ことわりなしに現代語を押しつけるのは、どうでしょうか。建物も道路も文書残簡も出土していない、先に挙げた状況ですから、ご指摘にも関わらず、「都市」遺跡という根拠が全く無いように思います。

要するに、誰が読んでも、貴兄の趣旨が理解できないと見えたので、指摘しただけです。 以上

纏向遺跡の特徴を一言で言ったまでなのですが、ご理解いただけなかったようです。先生の記事でもよくご批判されていることについてだと思いだしましたが、前回説明したように、現代人に説明しているわけですから、現代人が理解しやすい用語を使うのが普通のやり方だと考えた次第です。ただし現代にしかない概念を使っているわけではないです。

まず、「都市」という言葉は、ふつう、人口が集中した、政治・経済・文化の中心になっている地域のことですね。

纏向遺跡についてはいくつか記事にしていますが、概要は以下のとおりです(詳細は「【検証5】纏向は邪馬台国じゃないよ!」「纏向遺跡は卑弥呼に敵対する狗奴国だった」など参照)。

弥生時代末期から古墳時代前期(四世紀)にかけて営まれた列島内で最大規模の300haの敷地の集落遺跡です。初期前方後円墳などの大型墳墓が多数見られます。大型建物遺跡があり、祭祀が行われた初期のヤマトの大王の王宮跡と見られています。

そして、現在分かっている外来土器が全体の約15%と言われており

最も多い東海地方のものを始めとして山陰・近江・北陸・吉備・河内などで占められています。しかも当時の首長クラスの人々が住んだ掘立柱建物跡が多数ありますので、各地の有力者が纏向に集まり祭祀を行ったことが分かります。

そしてに矢板で護岸した幅5mの巨大水路が二本在り、大和川に通じて外海とも結ばれているので、交通・物流に使われた運河と見られます。そして水田跡が見られないので、近隣の集落から食料が供給されていたと考えられます。

北西約4kmに敷地面積約30haの弥生時代の大規模環濠集落遺跡の唐古・鍵遺跡があります。金属器や木製工具などの生活必需品・建設用工具や祭祀器具も供給しており、纏向遺跡の建設にここの人々が駆り出されていたと考えられています。

ですから、大和盆地に出現した最初の宗教・政治都市といえる遺跡で間違いないと思っています。