みなさん、こんにちは。19期生の繁野邦博です。

2020年を迎えてあっと言う間に1か月半が過ぎてしまい、時間の経つ早さを感じながらも、

最近年齢のせいか、昔よりももの忘れが激しくなってきているように感じる今日この頃です。

ここ数年、読書や人からお話を聴く機会が増え、インプットする情報量が増えた一方で、

昔読んだ本の内容や学んだことが、いざ使いたい時にパッと出てこない。

プレゼン資料や企画書、提案書などのアウトプットをするのに時間がかかってしまう。

なんていうことがしばしばありまして、「記憶の定着」と「アウトプットのスピードアップ」は

今年克服したい課題だなと考えています。

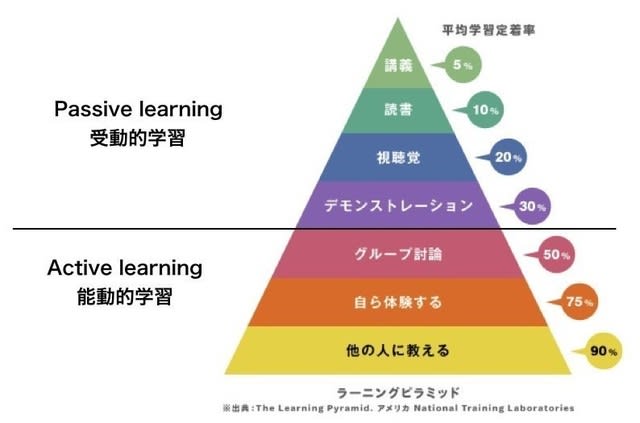

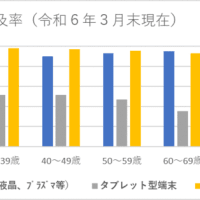

「記憶の定着」については、米国の国立訓練研究所(National Training Laboratories)で

発表された「ラーニングピラミッド」という研究結果があり、

学習方法ごとの記憶の定着率を以下の図のように表しています。

講義を受ける、読書をする、視聴覚学習(ビデオや音声による学習)、実演を見るなどの

受動的な学習では記憶への定着率が5%~30%に留まる一方で、

グループ討論、実践による経験、人に教えるといった

能動的な学習では50%~90%と記憶への定着率が格段に上がるとのことです。

一説ではこの記憶の定着率の数字には根拠が希薄であるという反対意見もあるようですが、

自分自身を振り返ってみても、単純に読み聴きした本や講義、動画の内容よりも、

一歩踏み込んで誰かと議論やフィードバックをしたり、フィールドワークや実習で体験したり、

ブログやプレゼンテーション、振り返りなどを通じて自分の言葉にして表現したことの方が、

記憶に残っており、アウトプットの再現性も高いように思います。

稼プロ!のカリキュラムで実践されている学習方法がまさに能動的学習ですよね。

また、「アウトプットのスピードアップ」について調べてみたところ、

WEBマーケター/コンサルタント/デザイナーのNACO(ナコ)さんの

書かれた以下の記事に辿り着きました。

アウトプットが『苦手』の原因とアウトプット力を鍛える4つの方法

記事の中では、アウトプットが苦手な5つの原因、アウトプット不良の正体、

アウトプット力を鍛える4つの方法が紹介されています。

そもそも、アウトプットが苦手と感じるのはなぜか?

以下の5つの原因があるそうです。

①インプットしていない

②他人の考えを吸収できない

③考えすぎてしまう

④他人の目を気にしすぎる

⑤アウトプットが習慣化されていない

どれも当てはまりそうですが、私の場合は特に③から⑤の部分で苦手意識が生まれているように思います。

もし同じように苦手意識をお持ちの方はいかがですか?

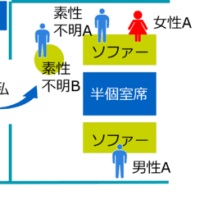

で、この時に脳内では以下のような処理が行われていて、

この流れがスムーズでないとアウトプット不良が起こるそうです。

1.情報のインプット

↓

2.脳内で咀嚼(理解→整理→加工→再構築)

↓

3.表現としてアウトプット

これらに対する解決策としては以下の4つを紹介されています。

①に対して:アウトプットする前提でインプットする

②と④に対して:自由な意見を表現しあうブレインストーミング

③に対して:短時間で自分の思考を紙に書き出すブレインダンプ

④に対して:人に話す、SNS、モーニングページなどでアウトプットの習慣化

④のアウトプットの習慣化の部分は自分でも課題認識はあったものの、

これを見て、はっとした点は、意外にも①の部分。

アウトプットする前提でインプットするというアプローチの仕方のところです。

最近では自身のキャリアビジョンと現状のギャップを埋めるために、

ついついインプットに比重を置きがちになってしまいましたが、

大事なのは学んだことをどう生かすかというアウトプットということを

改めて気づかせていただきました。

上記の方法以外にも、これまで稼プロ!で学ばせていただいたロールモデルとして、

・小野田さんが教えてくださった起承転結の思考整理や「書く」の講義

・富岡さんが教えてくださったプレゼントを贈る気持ちで「話す」の講義

・寺嶋さんが実践されているメモの習慣

・河野さんが9年間毎日続けられてきたブログ発信

・中津井さんが紹介してくださったペライチでの書評のアウトプット

・水口さんが紹介しててくださったグラフィックレコーディング

など、アウトプットに生かせるヒントをたくさんいただきましたので、

2020年は、誰かに教えること、やってみることを起点として情報を仕入れ、

わかりやすく整理して伝えるということを習慣化したいと思います。

「記憶の定着」と「アウトプットのスピードアップ」、

みなさんが実践されているコツなどありましたら是非教えてください。

★★★お知らせ★★★

稼プロ!では、「講義見学」、「兄弟マスターコースの無料説明会」を開催いたします。

2020年6月開講 第20期 稼プロ!、兄弟マスターコースにご興味をお持ちの方は

お気軽に以下のページからお申込みください。

「稼プロ!講義見学」

2020年2月29日(土)14:20~ 京橋区民館

2020年3月28日(土)15:30~ 京橋区民館

2020年4月25日(土)15:30~ 都内区民館予定

▼お申込はこちらからお願いします。

http://kasepuro.com/LP/kengaku/

「兄弟マスターコースの無料説明会」

4月3日(金)19:00~21:00 都内区民館予定

4月16日(木)19:00~21:00 都内区民館予定

4月22日(水)19:00~21:00 都内区民館予定

4月28日(火)19:00~21:00 都内区民館予定

▼お申込もこちらからお願いします。

http://kasepuro.com/LP/gouori2020/

★★★★★★★★★★

アウトプットについての気づきありがとうございます。

そもそも、インプットすることの背景として、「何らかの発信とか行動というアウトプット的なことのため」なことが少なくない気がします。そう考えると事前にアウトプットイメージを持っておくことは大切そう。

例えとして適切かどうか分かりませんが、

診断士二次試験で、「与件文の前に設問を読む」という手法(人によっていろいろあったと思います)は、アウトプットを事前に想定することの小さな例なような気がします。いきなり与件文の世界に入り込むよりも、気にすべきことを意識できる点で。

まあそれでも稼プロ!関係だけでもそれまでとは格段に多くの克服の機会を与えてもらってるとは思います。

今のところ漸進あるのみって感じですが。。