ゴールデンウィーク

弟の家族の滞在が思ったより短かったせいか、いつもより余力がある母が「茶の湯展に行きたい!」と言い出しました。

東京国立博物館で催されている「茶の湯展」、実は私も行きたかったのです。

仕方がないなあ。都会に不慣れな母を一人で行かせるわけにはいかないし…といった顔をして、まんまとお供についていくことにしました。

久しぶりの東京。あれもこれもやりたいことがあったのですが、調べると、国立近代美術館にてコラボ企画で「茶碗の中の小宇宙」と題して、楽茶碗の展示も行われているとのこと。今回は博物館・美術館めぐりとすることにしました。

一人で動くときには鈍行の旅もいいのですが、今回は母と一緒ということで新幹線での移動。あっという間に東京です!

山手線へ乗り継いで鶯谷へ。東京国立博物館のちょうど裏手からまわることになりますが、上野よりもアクセスがいいんですって。

鶯谷

初めて来ました!いい感じで古めいた街並みが駅の構内から望めます。駅前にダンスホールまで!「今日は無理だけど、またいつか町歩きを!」と心に決めました。

そうそう

駅構内でこんなポスターを見つけてびっくり!

常に人が多く乗り降りする東京などでは、痴漢行為も大きな問題なのでしょう。これは、痴漢に合ったりまた痴漢行為を見かけたりしたら大声で叫ぶように呼びかけたポスターなんですって!笑い事じゃあないんですが、この迫力!ちょっと笑えてしまいました。

さて、駅を出ると博物館の裏手からぐるっとまわっていきます。何とも風流なお寺がずらっと並んでいて、御朱印帖を持ってこなかったことをちょっと後悔。

お寺とお寺の狭間にはスカイツリーが!

母に、すごいねえ、すごいねえと声をかけると、「恥ずかしいでしょ!」と注意されました。

いいじゃない…おのぼりさんなんだから!

ほどなく東京国立博物館の玄関に。

すごい門構えです。チケットを買って、中へ。

これは表慶館。随分大きくてりっぱな建物ですが、こんな建物がいくつかあり、それぞれに展示を行っています。

どなたかのブログで「国立博物館は広いので、テーマを決めてそこだけ見るというのが攻略の決めて」とありました。大げさだなあと思いましたが、来てみて納得です!

そこで、今日はまず、お目当ての茶の湯展を見て、その後は様子を見ることに。

ぐぐっと奥へと進んでいくと、茶の湯展を行っている平成館に着きました。

これまたびっくり!時間的には開館してほどなくというところでしたが、人気の企画とあって、玄関前にものすごい人です。

黒山の人だかり!ちょっと暑くなってきたので、待っている人のために給水コーナーまで設けられています!

列に着くと、思ったよりも早く中への入れました。

音声ガイドを借りて見学開始です。

日本において茶を喫するという行為は長い年月をかけて発展し、固有の文化にまで高められてきました。12世紀頃、中国で学んだ禅僧によってもたらされた宋時代の新しい喫茶(きっさ)法は、次第に禅宗寺院や武家など日本の高貴な人々の間に浸透していき、中国の美術品である「唐物(からもの)」を用いて茶を喫(きっ)すること、また室内を飾ることでステイタスを示しました。その後、16世紀(安土桃山時代)に、唐物に加えて、日常に使われているもののなかから自分の好みに合った道具をとりあわせる「侘茶(わびちゃ)」が千利休(せんのりきゅう)により大成されて、茶の湯は天下人から大名、町衆へより広く普及していきました。主に室町時代から近代まで、「茶の湯」の美術の変遷をナレーションの春風亭昇太さんが楽しげに紹介してくれます。

興味を持った方は「レッツエンジョイ東京」のHPをどうぞ!この展覧会を分かりやすく親しみやすく紹介しています。

さて私はというと、昨年お茶の稽古を始めたので、見るもの見るもの触ってみたくて!

「この茶杓、国宝のくせにやけに曲がって使いづらそうだな」とか「このお茶碗、飲み口がいい感じで試してみたい」とか「薄い茶碗で、お湯を入れたら火傷しそう!!」とか、「水差しが大きくて両手で持っても落としそうだな」とか…色気のないことを考えていました。

でも実際使うことになったら、気の小さい私のこと、きっと手が震えてしまうに違いありません(笑)

でも、昔々、足利義政や利休、古田織部が一杯の茶を飲むためにこれらの美を追求し、工夫し道具や作法を生み出してきたのだと思うと、これぞ用の美なのだなあとほれぼれしてしまいました。そうそう、ちょうど曜変天目の展示最終日に間に合いました。星のような瑠璃色の模様、きれいだった!!

ふと気が付くと、正午をとっくに過ぎていました。お腹もすいて、足もくたくた!!

それでもお土産はがっちり買って会場を出ようとしたら、入口のフロアでお客さんが何やら食事中。どうやらイートインスペースのようです。実は早々に展示を見終わって上野駅前の洋食屋「じゅらく」に行ってみたかったのですが(大人の「お子様ランチ」なるものがあるんですって!)、まだまだ観たいものがあるので、ここで食事をすることに。

売店を覗くと、たん熊さんのお弁当を売っています!!

思わず飛びついてしまいました。

目にも鮮やかなお弁当、おいしかった!!

午後は館内庭園にある茶室を冷やかし

その後、本館の展示を見学に。

子どもの日とあって北川歌麿の金太郎の展示があったり、根付の展示があったり。そうそう、根付の中に「幽霊」と名がつけられたものがあったのですが、これが宇宙人のような形をしていて(笑)!!思わず笑ってしまいました。

平成館と同じく、本館もまた広い!!どこまでもどこまでも奥深く展示が続いていきます。

広報を見てお目当てにしていたお菓子の模型(木で作られていました!!)を探すのにも四苦八苦。見つけることができてよかった!!茶の湯展を見た後ですからね。お菓子についても見てきたかった。ちいちゃなちいちゃな模型。かわいかった!!

途中、やなんと紙で作ったお人形に縄をくくったものを発見!昔は、罪人の身分や罪状によって、縛り方が違ったんですって!!お役人さんは勉強のためにこれを使って縛り方を研究したのだとか。知らないことがいっぱい!!おもしろい!!

まだまだいろいろ観たかったのですが、母がもうギブアップ。途中のソファーにへたり込んでしまいました。気が付けば私もクタクタ。

西洋美術館にも行きたかったのですが、これで終わりにしようと思います。

恩師公園を通り抜けて上野駅まで行くつもりでしたが、たどり着けず…

ソフトクリームで一休みです。

都会って疲れる(笑)

でも、風が心地よくって、母とあーでもないこーでもないと今日の展示を振り返ります。

帰りの新幹線もあっという間!富士山が見えてきて、あー帰ってきちゃったなあとちょっと残念な気分になりました。

夜は自分用に買ってきたお土産を見てにやにや。

炭で模様が書かれた格子の手ぬぐい。

重要文化財に指定されている本館正面を描いた手ぬぐい

利休の絵葉書

茶の湯展ということで

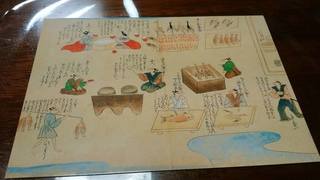

茶店の風景を描いた絵ハガキ

吹き寄せを描いたものは色鮮やか!

ねずみ草子はお料理の様子を描いたもの!どれも楽しい!!

そうそう、帰りに恩師公園の入り口でまたまたガチャガチャをやっちゃいました!

「わが心の仏像コレクション パート3」

広目天像、りりしかった!!

後日お茶のお稽古に出されたのが、鶴屋吉信の「京観世」。

1920年発売開始。本店近くの1920年発売開始。本店近くの観世稲荷の井戸には伝説が残っています、「一天俄かにかき曇ると龍が降りてきてこの井戸に入ったと言われ、水面が常に動揺し波紋を描いているので、これをかたどって仕舞扇、謡本の水巻模様の「観世水」の紋様が出来たと言われる。」とのこと。この水巻模様を象ったのがこのお菓子。

ほろほろと上品なこのお菓子を食べながら、叔母に土産話をする私と母でした!

…思い出してしまった。

野外でのお茶用に、携帯の茶器セットを売ってました!!欲しかったけど高かった!残念!いつか必ず!

東京国立博物館「茶の湯展」は6月4日(日)までです!