2019年8月3日、今昔館がリニューアルオープンした。稲庭城(今昔館)30周年記念特別展として女流歌人「後藤逸女展」が主催 湯沢市観光物産協会、共催 稲川文化財保護協会、後援 湯沢市、秋田県等で8月7日から11月10日まで開催された。

今回の後藤逸女展に関して、私は川連地区で所蔵されている作品の一部をお借りし展示のお願いをした。西成家の「愛日蘆」、神應寺の掲額、井上家の逸女の教子常松に寄贈した掛け軸、栗林家の井上常松書の掛け軸等計9点。

「愛日蘆」

明治初年頃の逸女の家族は老女ハル、息子の与七郎、孫の宇一郎と直次郎の五人暮らし、老母は73歳で足腰がきかず、与七郎は発作やてんかんを起こし一人前の仕事ができなかった。逸女の孝養ぶりは近所に感動を与えていた。明治2年肝煎り高橋六之丞からお上に上申書をあげた。明治4年岩崎藩知事佐竹義理は親しくその家を訪ねて「愛日蘆」の軸と家族一人5合扶持の沙汰を与えた。

愛日蘆と逸女の肖像画(川連の画家後藤恵一の油絵)

愛日蘆と逸女の肖像画(川連の画家後藤恵一の油絵)

慶応2年7月15日の日付、前句会で詠まれた歌を逸女が記録した。杉板に逸女特有の筆使いで書かれている。この額は昭和47年本堂工事の屋根工事で外された以外、他所に貸し出され外されたことがなかった。

神應寺 本堂前句掲額

神應寺 本堂前句掲額

今回井上常松について少し私論を述べてみる。

井上常松は逸女の書には教子と書かれている。教子とは日本語大辞典(講談社)によれば「教えをうけた人。生徒、弟子」とある。一般的には弟子と呼ぶことが多い。ちなみに弟子とは同じ日本語大辞典(講談社)に「教えをうける人、門人、門弟」とある。「教えをうけた人、教えをうける人」等教子、弟子という呼び方に微妙な違いがあるが地元で「井上常松」は逸女の弟子で通っている。

後藤逸女には多くの門人、弟子がいたことが多くの資料に書かれているが「井上常松」が弟子であったことを知る人は地元以外に少ない。集落では「柴田民也」も弟子だったとの説もある。

井上家には逸女の晩年、弟子の常松に送った書が掛け軸となって数多く残っている。特に有名なのは「若菜」、今でも井上家の床の間に飾られている。

井上家の床の間

井上家の床の間

六十八齢 逸女とある。逸女は明治16年に70歳で亡くなっているから68歳は、明治14年逸女晩年の書となる。変体かな文字を駆使して描かれた歌の解読には中々苦労する。

変体かなは、平仮名のの字体のうち、1900年(明治33年)の小学校令施行規則改正以降の学校教育で用いられていない。平仮名の字体の統一が進んだ結果、現在の日本では変体仮名はあまり使用されなくなった。看板や書道、地名、人名など限定的な場面では使われている。異体仮名とも呼ばれる。

いづれにしても短歌の世界に疎いものとしては別世界に見える。昭和44年11月、あきた(通巻90号)「人・その思想と生涯」に稲川公民館長、稲川文化財保護協会副会長、高橋克衛氏は逸女三千首 にこの「若菜」の歌が記されている。この記述に「一連の春の風物を詠んだ歌は、逸女自筆の歌集「酉とし詠藻」に載っている。

高橋克衛書「後藤逸女年譜」には昭和45年、稲川町史 資料集第六号に天保八年、逸女24歳の項に「酉とし詠藻」は湯沢市湯の原佐藤善助家の所蔵で、紙数49枚、歌の数550首の一冊、とあるが「若菜」は逸女24歳の時の歌とは言い切れない。「酉とし詠藻」中には「澄み切った老の心境をを読み上げた歌の数々がある」と高橋克衛氏は後半に記述がみられる。

若菜

を利多知(りたち)て いさ(ざ)やつ万ヽ(まま)し 者川王可奈(はつわかな)

浅澤水乃(あささわみずの) ぬるむあ多り耳(あたりに)

六十八齢 逸女

明治14年亡くなる2年前にこの「若菜」を書にして教子、井上常松に贈った背景が偲ばれる。「若菜」の書を逸女から譲りうけたのが明治14年、常松25歳前後と推定される。逸女がこの歌「若菜」を晩年も愛し、弟子の常松に託したようにも想える。明治16年の横手の沼田香雪にあてた手紙に

暁の風にまたたく灯のいつかいつかまで消え残るべき

がある。高橋克衛公民館長は、この歌を逸女の辞世の歌といえると「後藤逸女年譜」に記されている。

逸女が69歳の時に教子、常松に贈った「鶴、亀」は高橋克衛公民館長のいう辞世の歌とともに逸女の夢と常松に託した面影が偲ばれる。

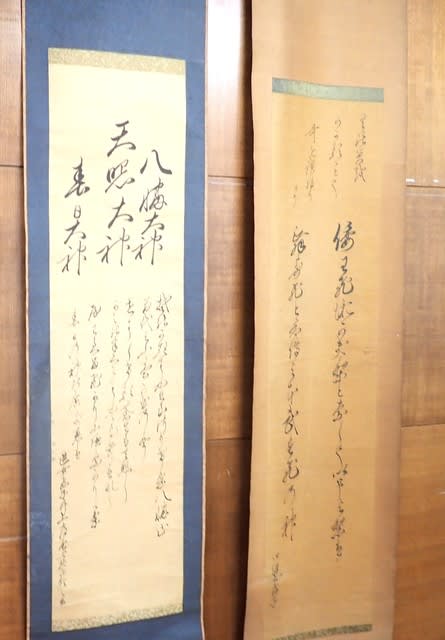

「鶴、亀」の2軸

鶴亀二軸 後藤逸女展 今昔館

鶴亀二軸 後藤逸女展 今昔館

この2軸には教え子「井上常松」に贈ったことが示され、鶴亀に託して晩年の逸女の思いが込められてる。

教子井上常松 鶴の哥可(うたたか)きてよとあるのに

春(す)みよしと む麗(れ)ゐて多つも 遊ぶらし

家の可勢(かぜ)尓盤(には) なミ堂(た)ヽ(た)須(ず)して

六十九老 伊津女

井上常松 亀乃(かめの)う多書天(たかきて)よと称(ね)支(ぎ)の万(まま)に〱(まに)

よ呂(ろ)津代(づよ)耳(に) 満(ま)多予(たよ)ろ都(づ)世(よ)とい者(は)ふ也(なり)

嘉(か)米(め)に子可免(こがめ)野(の) 歳(とし)をかさ年傳(ねて)

六十九老 伊津女

この二軸が離れ離れになったことがあった時、災いがあったのでその時以来井上家では「鶴亀」の軸として大切にしている。69老 伊津女署名、亡くなる前の年に、鶴の軸「、、、家の風には波たたづして」、亀の軸「、、、亀に子亀の年を重ねて」に弟子常松に託した想いが込められている。

逸女の晩年は順風ではなかった。明治11年母ハルが83歳で逝去後、同15年七山邦彦依嘱の「逸女史真筆」に

「、、、とし手のわななきて書たるは病悪しき日々らぬは少しよろしき日とり乱書きちらしたるは老て倦たるなりしかみそなはし給へかし七山邦彦君まゐらす六十九老逸女」

と「後藤逸女年譜」にある。上記の「若菜」と「鶴亀」の軸に微妙な違いを感じ取れる。六十九歳になって書いた軸が「伊津女 老」になっている。

教子「井上常松」は昭和7年74歳(?)前後で亡くなるまで逸女の弟子として活躍し、逸女の弟子「井上常松」の集落には定着していた。高橋克衛氏の「後藤逸女年譜」に明治7年(1874)逸女61歳の時の事項に弟子の井上常松の母にあてた手紙の中に「、、、そろばん習はせ度と母様、御中に御座候年内は道よしからす。正月中御出可然存候、、、」と逸女は歌の道だけでなく、その他の教育を教えたとの記述がある。川連に「年貴志学校」ができたのは明治9年9月、その前に「常松」の母が逸女に教えを頼んでいた。この背景か「井上常松」の誕生は明治初年と分かる。逸女の亡くなった明治16年は常松は25歳前後。69歳の逸女が鶴亀の署に託した背景の奥深さを感じてれる。

この手紙を「井上常松」の息子、栗林友次郎氏が掛け軸として所蔵と「後藤逸女年譜」に記されている。今回、栗林家を訪問したがこの軸は見つからなかった。栗林家には「井上常松」の軸が床の間にあったので今回の「後藤逸女展」にお借りした。

井上常松の軸 (栗林家所蔵)後藤逸女展 今昔館

井上常松の軸 (栗林家所蔵)後藤逸女展 今昔館

左の軸の 逸女教子井上常松70齢との名がある。逸女が亡くなった明治16年以降、逸女の弟子「井上常松」によって集落では後藤逸女の評価が広く伝わり、歌や書に親しむ人が多く出たといわれている。逸女や常松の軸を所持している家にその傾向が強いようだ。

井上家過去帳

井上家過去帳

井上常松は昭和7年に74歳前後で亡くなった。菩提寺28世神應寺住職は戒名「逸学院常松翁書居士」を与えた。さらに住職は井上家の過去帳に「川連町野村孝婦後藤逸女教子井上常松」と添え書きしてある。逸女と常松の深い子弟関係は菩提寺も集落でも認知の関係だった。

新年になって故井上常松の軸が「安兵衛」宅から見つかった。栗林家の軸と同じものだった。まだほかにも集落では井上常松、後藤逸女の書や軸が眠っているようだ。

※井上常松の年齢は推定。 ※井上常松の年齢判明 昭和7年 74歳没 秋田魁新報「後藤逸女之伝記」 昭和4年12月 川連小学校長 佐々木栄治 に逸女の見習い弟子14、5人から30人、存命中の人井上常松(71)、樋渡尾上(76)、佐藤なつ(79)とある。(稲川町史 資料編 第五集) 令和5年3月追記

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます