さて、前回に引き続き、残りの2つ4,5について触れていきたいと思います。

4.道徳経済一致説からみる公益と私益

5.働き方改革時代のリーダーについて

が、その前に参加者の皆さんからの質問コーナーを持たさせていただきました。

そこで出てきたのは、斉之平社長の怒らない経営というのが話題になりました。

過日にブログでもご紹介させていただいた、TVぶっちゃけ寺で話題になった光琳寺の井上副住職をお招きしての講演のときに、怒り(いかり)の反対は理解(りかい)なんですよというのが頭に浮かびましたがそんな内容を踏まえてちょっとこの2つについてお話を進めていきたいと思います。

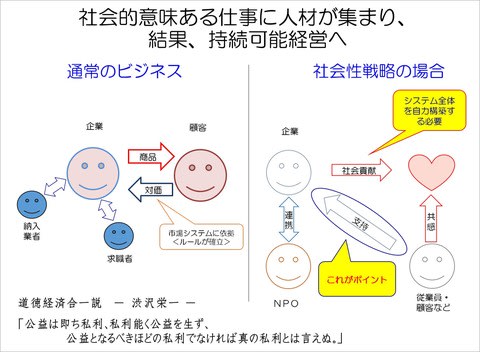

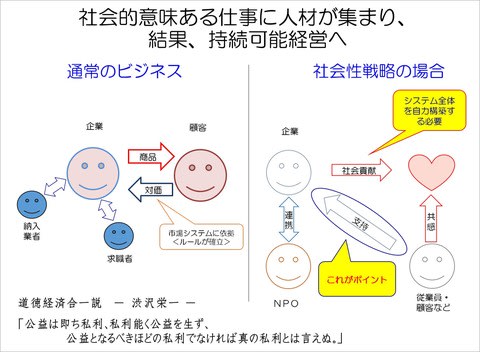

渋沢栄一は、道徳と経済は統合だと述べます。ここで大事なのはバランスでは無いということです。前回でインテグラル理論、真善美のお話をさせていただきましたが、まさに、道徳なき経済は長続きはしないのです。そこには、現在のCSRそして、ポーターのいうCSVの思想と通じるところがあると思うのです。公益は私益につながるのです。私がお世話になっている社長は地域貢献企業が多いのですが、皆さん儲かっています。しかし、儲けようと一見していないのです。真に、社会に貢献していく。そのためには本業と社会貢献を結び付けたビジネスモデルを自分の道徳心にしたがって創造していくという経営の在り方があるのです。

皆さん仲間とゲームをやったときのことを思い出してみてください。4人で仲良くゲームをやっているとします。A君はそのゲームをやるたびに必ず勝ってしまいます。

他の3人はどんな行動を取ると思いますか?Aさんは、強すぎる一緒にやっていてもつまらないなあ。毎回Aさんが勝ってしまう。Aさんとはもうやりたくないなあとなってしまいませんか?

公益を無視した儲け過ぎは長く続かないのはこれと同じことが市場で起きているのです。

公益に貢献するこれこそは、これからの在り方と一致するのです。

そして最後の働き方時代のリーダーシップについてですね。

ここまでみてきたように斉之平社長の経営はすばらしいの一言です。そして、これは実際、私自身が斉之平社長と縁あってお世話になり、その在り方を拝見する機会をいただき斉之平社長がご自分で怒らない経営をしているというのは本当なのかと思い観てきているのですが、おそらく本当にそうなのだろうと思うのです。

私には到底それは出来ないのですが、そこには人間としての在り方が違うのだと思うのです。

考え方としては、弊社も三州製菓も、ES=人間性尊重経営というのを経営の柱に据えています。斉之平社長をみていると人というものはあそこまで到達できるものなのかと思うのです。それは、私自身、最近成人発達理論という考え方を学びそこには、ティールという組織の在り方を様々な企業をみてきて思うのはそこに立つリーダーは少なからずティールとしての段階に近づいている方が経営をしているのではないかと思うのです。

すべてを活かすといく三州製菓の理念は他者を知るということがその前提にあります。そして、自社の利益を超えて他社と手を組み、公益の為に貢献するとう考え方は、まさに自己中心的、合理的なものの考え方では道徳経済一致説という考え方は成り立ちません。

まさのそこには、グリーン、ないしティールの発達段階がある方が経営をになっているという必然性が出てくるのです。

斉之平社長は、毎朝、マインドフルネスの時間を必ずとっていると述べてました。また、最近は仏教哲学を学んでいるともおっしゃっていました。他のブログで、幸福学の前野さんと古武道の甲野さんの書籍について筋肉の鍛え方も心の鍛え方も微細な違いに柔軟に対応できるかだとまとめさせていただきましたがまさにダイバーシティ時代の経営とは社会に対して微細な違い、解像度が高い心が求められるということでもあるのです。

古武術と無意識~身体性と心の発達段階の省察~▼

以上3回にわたってまとめさせていただきましたが、皆さんそれぞれ道中でも話題になったようでまさに、「日本の未来のはたらくを考える」をテーマにふさわしい講演となりました。

勤労感謝に日光東照宮にゴールするまでにどんなドラマが生まれるか、そして、自分自身が日光東照宮にたどり着いたときに自分の中にどんな変容が訪れるか?楽しみにして皆と5日間の日光東照宮までの147キロの行程を楽しんで行きたいと思います。

日光街道まるっと学び舎プロジェクト▼

4.道徳経済一致説からみる公益と私益

5.働き方改革時代のリーダーについて

が、その前に参加者の皆さんからの質問コーナーを持たさせていただきました。

そこで出てきたのは、斉之平社長の怒らない経営というのが話題になりました。

過日にブログでもご紹介させていただいた、TVぶっちゃけ寺で話題になった光琳寺の井上副住職をお招きしての講演のときに、怒り(いかり)の反対は理解(りかい)なんですよというのが頭に浮かびましたがそんな内容を踏まえてちょっとこの2つについてお話を進めていきたいと思います。

渋沢栄一は、道徳と経済は統合だと述べます。ここで大事なのはバランスでは無いということです。前回でインテグラル理論、真善美のお話をさせていただきましたが、まさに、道徳なき経済は長続きはしないのです。そこには、現在のCSRそして、ポーターのいうCSVの思想と通じるところがあると思うのです。公益は私益につながるのです。私がお世話になっている社長は地域貢献企業が多いのですが、皆さん儲かっています。しかし、儲けようと一見していないのです。真に、社会に貢献していく。そのためには本業と社会貢献を結び付けたビジネスモデルを自分の道徳心にしたがって創造していくという経営の在り方があるのです。

皆さん仲間とゲームをやったときのことを思い出してみてください。4人で仲良くゲームをやっているとします。A君はそのゲームをやるたびに必ず勝ってしまいます。

他の3人はどんな行動を取ると思いますか?Aさんは、強すぎる一緒にやっていてもつまらないなあ。毎回Aさんが勝ってしまう。Aさんとはもうやりたくないなあとなってしまいませんか?

公益を無視した儲け過ぎは長く続かないのはこれと同じことが市場で起きているのです。

公益に貢献するこれこそは、これからの在り方と一致するのです。

そして最後の働き方時代のリーダーシップについてですね。

ここまでみてきたように斉之平社長の経営はすばらしいの一言です。そして、これは実際、私自身が斉之平社長と縁あってお世話になり、その在り方を拝見する機会をいただき斉之平社長がご自分で怒らない経営をしているというのは本当なのかと思い観てきているのですが、おそらく本当にそうなのだろうと思うのです。

私には到底それは出来ないのですが、そこには人間としての在り方が違うのだと思うのです。

考え方としては、弊社も三州製菓も、ES=人間性尊重経営というのを経営の柱に据えています。斉之平社長をみていると人というものはあそこまで到達できるものなのかと思うのです。それは、私自身、最近成人発達理論という考え方を学びそこには、ティールという組織の在り方を様々な企業をみてきて思うのはそこに立つリーダーは少なからずティールとしての段階に近づいている方が経営をしているのではないかと思うのです。

すべてを活かすといく三州製菓の理念は他者を知るということがその前提にあります。そして、自社の利益を超えて他社と手を組み、公益の為に貢献するとう考え方は、まさに自己中心的、合理的なものの考え方では道徳経済一致説という考え方は成り立ちません。

まさのそこには、グリーン、ないしティールの発達段階がある方が経営をになっているという必然性が出てくるのです。

斉之平社長は、毎朝、マインドフルネスの時間を必ずとっていると述べてました。また、最近は仏教哲学を学んでいるともおっしゃっていました。他のブログで、幸福学の前野さんと古武道の甲野さんの書籍について筋肉の鍛え方も心の鍛え方も微細な違いに柔軟に対応できるかだとまとめさせていただきましたがまさにダイバーシティ時代の経営とは社会に対して微細な違い、解像度が高い心が求められるということでもあるのです。

古武術と無意識~身体性と心の発達段階の省察~▼

以上3回にわたってまとめさせていただきましたが、皆さんそれぞれ道中でも話題になったようでまさに、「日本の未来のはたらくを考える」をテーマにふさわしい講演となりました。

勤労感謝に日光東照宮にゴールするまでにどんなドラマが生まれるか、そして、自分自身が日光東照宮にたどり着いたときに自分の中にどんな変容が訪れるか?楽しみにして皆と5日間の日光東照宮までの147キロの行程を楽しんで行きたいと思います。

日光街道まるっと学び舎プロジェクト▼