一人の人間と一人の人間がつながり、交流しながら、全体を形造るーそんな参加型社会が出現する未来のイメージを、参加者一人ひとりの活動によって蜃気楼のように浮かび上がらせることを目指し、開催されているそうです。

既存の書店が減少する一方で、シェア型書店はどんな可能性を持っているのか?最新の調査と事例を基に、シェア型書店について紐解くというものでした。

書籍を媒介として多様な人々が入り混じり、書店を基点としたコミュニティが創造されていく、可能性に満ちたものであると思います。

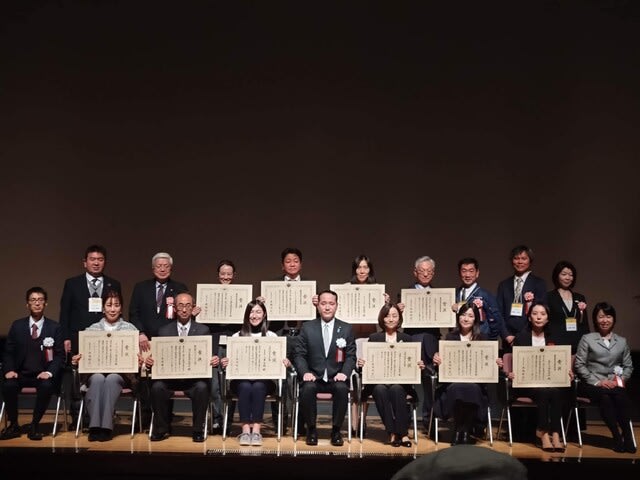

この度、秋葉神社さんご協力のもと行ってきた「よみがえれ!浅草田圃プロジェクト」が、文部科学省「令和4年度 青少年の体験活動推進企業表彰」において、文部科学大臣賞を受賞いたしました!

これまでの取り組みを広く社会に伝える機会をいただき、そしてこのような大変光栄な賞をいただけたこと、嬉しく思います。

「よみがえれ!浅草田圃プロジェクト」の活動は、現在農地0%の台東区に、かつて存在していた田園風景をよみがえらせたい、台東区を再び自然豊かなまちにしたいという想いからスタートしました。

農ははたらくの原点である。

私たちは、弊社が掲げる「日本の未来のはたらくを考える」、一人ひとりの人間性が尊重され、いきいきとはたらける職場づくりを探求する中で、暮らしの中で行われてきた"農"というものに、はたらくの本質があると実感をもつようになりました。

農と食を通じて、人と人、人と自然、自然と自然とのつながりを結び直し、それらの関係性を体感する中で、共に生きる感覚を育む。

結び直された関係性から、自ずと個々の役割が生まれ、主体的なはたらくへとつながっていく。

そんなプロセスを通して、子どもたちの主体的なはたらきを生み出したいと、地域の中で実践を重ねてきました。

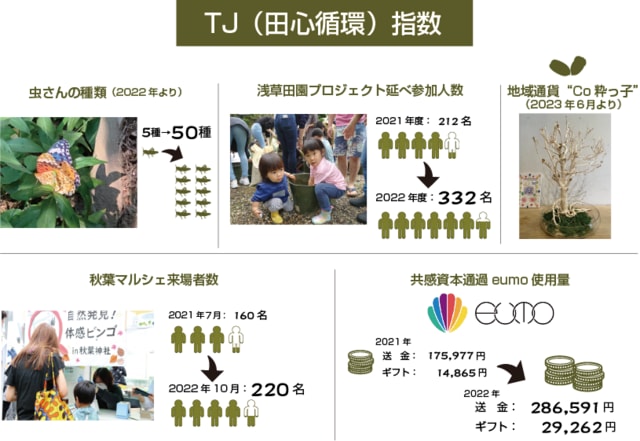

プレゼン発表でもご紹介させていただいた、「TJ(田心循環)指数」。

活動を通じて起こった、目に見えない関係性やつながりを表すものとして、私たちの活動の実績を独自の指標で表しています。

プレゼン後の審査委員の方との質疑応答。

改めて、私たちの活動の意義を捉え直す機会をいただきました。

そして、想いに賛同し、共に活動してきたメンバー、参加者であるご家族、活動を見守り応援してくださる地域の方々等、多くの方々のお力と、紡がれてきた豊かな関係性の中で今回の場があることを実感し、あたたかな、晴れやかな気持ちになりました。

最後の審査委員の講評―

●人的資本経営。大人たちも、青少年から学んでいる。活動に人間力が現れていることも、きわめて受賞の特色だ。

そして、活動を発信することで仲間が増え、仲間が増えれば、この難しい時代を乗り越えるイノベーションが起きる。

●2022年4月「子どもたちの体験活動推進元年」と発表があったが、コロナ禍で子どもたちが日常的に感動する場面が少なくなってきている、と言われている。

SDGs的に言えば「誰一人取り残さない」という目標達成に向けて、生きる力では足りず「生き抜く力」を授けたい。次世代の育成、質の高い教育が求められている。

そんな中で、地域に根差した活動・リアルにこだわった取り組み、下町・浅草でゼロから出発する!この勢いを高く評価いただいたとのこと。

「これが、中長期的に続くことを、一母親として願っている」と仰った、日本PTA全国協議会専務理事の比嘉さんの言葉もとても印象的でした。

「自分たち企業は、一人ひとりが、社会からいただくその道のプロとして、本物の事業・本物の活動を、真の価値として、生徒児童に・学生に伝えることができる」

今回審査員を務められた石井造園石井社長のお言葉を胸に、弊社としての企業価値を活かしながら、日々の事業活動に取り組んで参ります。

次世代を担う子どもたちのはたらく豊かさを育むべく、まずはこの台東区の地で、地域の中で、暮らしの中で、農と食を通じた場づくりを推進していきたいと思います。

皆さん、こんにちは。(有)人事・労務の白川と申します。

読書会第3回は、「教育の最適化」というテーマで、最適化社会における教育のあり方について、金野の講義から始まりました。

やりたいこと(夢)よりもやれること(現実)に生きる、現実主義の日本。

受験では行きたい学校ではなく、受かる学校を選択する、常に正解を求める教育主義により、レールの上を歩く人生を送るといった人も少なくありません。

一方で、ドリームハラスメントと呼ばれる夢を持つことを強要する言葉があるそうです。

確かに、小さい頃から「将来の夢は何か?」と度々聞かれた記憶があります。

私の妹は、「将来のことなんて決められない、わからない」と、夢を聞かれることに嫌悪感を抱いていたと言います。

また、既存の、みんなが知っている職業の中から選択しなければならないという暗黙の雰囲気にも違和感があったそうです。

将来の夢を聞くこと自体が悪いのではなく、子どもたちに社会や仕事について教えきれていないこと、固定観念により将来の選択肢の幅を狭めていることが問題なのではないかと思います。

対話の時間には、「自分が教育をするとしたらどんな教育をしたいか」というテーマで、体験というワードが共通項目として挙がりました。実践的に、自分の身をもって知るという経験を小さな頃から積んでおくことが重要なのではないかと思います。

教育は誰もが必ず通る道であり、また教育を行う側として、学校現場の先生だけではなく、子どもに関わる様々な大人が教育者になる可能性があります。

時には大人が子どもから教えられることもあるかもしれません。

そのように様々な教育の形がある中で、正解を教える・求める教育ではなく、幅広い選択肢を与え、多様な価値観を認めるような教育が行われていくことが大切なのではないかと思います。

絶対的な正しさがないこの世界で、自分自身や、自分たちのよいと思うものを見つけていくこと、それが最適化社会に繋がる、‛‛教育の最適化’’なのではないかと感じました。