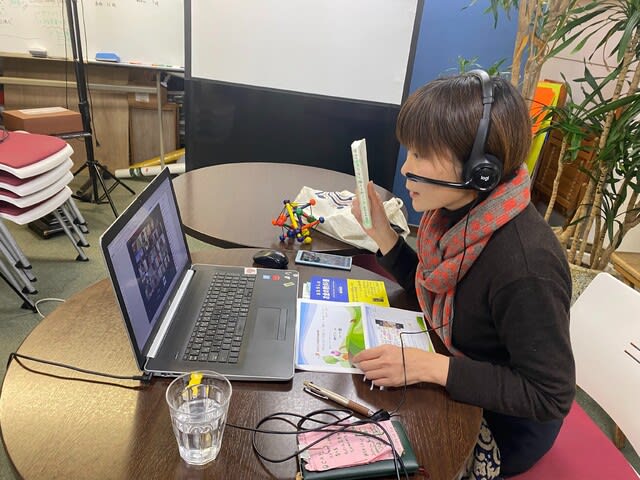

今回は新井和宏さんの著書「幸せな人は『お金』と『働く』を知っている」の内容について3回に分けて読み進めていきます。第1回目となる今回は第1章・第2章の内容について、有限会社人事・労務の金野美香さんにご紹介頂きました。

生きて行く上で必要となるお金と働く事や幸せはどのような繋がりがあるのでしょうか。働き方や人々にとっての幸せが見直されている今、とても気になりますね。

みなさんは、お金について考えたことはありますか。第2章ではお金を知るという内容があげられています。「今、あなたはいくら欲しいですか?」という問いに対して、皆さんはどのような答えが思いつきますか。どんな金額で、なぜ・何のためにその金額になったのでしょうか。

ここで気をつけたいのが“お金という軸”に囚われてしまっているということです。

「お金がないからできない」「お金がないから〇〇へ行けない」という自分の思い込みが生まれやすいのです。しかし、よく考えてみると「お金がなくてもできること」も多くあります。また、仕事の対価がお金でなくてはいけないということもお金に対する“囚われ”の一つです。

仕事の対価は金銭的報酬とやりがいや面白さといった非金銭的報酬の2種類があります。お金をもらうことではない報酬も仕事の対価として忘れてはいけない要素です。ESでは金銭的報酬だけでなく、非金銭的報酬を得ることが大切だと考えられています。

お金は手段であって、目的ではないことを忘れてはいけないのです。経済学上、お金の価値は「価値尺度」「交換手段」「価値貯蔵」の3つがありますが「お金が大事」だと思いお金だけに注目してしまうと、お金を得ることや貯めることばかりに注目してしまい、何が幸せ何かを見失ってしまいがちです。

今までに上げたように、お金は生活する上で必要なものだからこそ、色々と知らない間に「囚われ」の概念が生まれてきてしまいます。貨幣経済で生きている上で、お金とは密に関わりがある分「お金に囚われないで生きる」ことはなかなか難しいですよね。この話を聞いている時に、私もついつい「お金がないから〇〇へ行けない」「〇〇できない」と思う事が多いのを改めて感じました。しかし、本当は考え方次第でお金がなくてもやりたい事はできる時もあります。

私自身海外で生活することに憧れがありましたが、お金がないからと諦めていました。しかし、国を選べば日本よりも物価が安く、家賃等も遥かに安い国もあります。むしろ日本で生活するよりもお金がかからない国はあると知りました。お金がないからできないと簡単に決めつけ「自分はどうしたら今の状況でやりたいことを叶えられるか」という思考になっていなかったということに気づきました。

他には、趣味でテニススクールに通いたいと思った時、毎月月謝を支払い通うことができます。しかし、そこにお金を払うのではなく例えば社会人サークルに参加した方が費用は安く済みますし、そういった活動を自分で企画してしまえば出費ではなく小さな収入にもする事すらできるのです。「楽しくテニスを趣味にしたい」と思った時でも方法は様々だと思います。

手っ取り早く願望を叶えるためには、お金があると楽かもしれませんが、やりたい事を叶えるためには意外とお金がなくてもできることは多いなと思いました。

今回は著書「幸せな人は『お金』と『働く』を知っている」の2章までを読み深めてきました。次回は3章「働く」を知る4章「幸せ」を知るの内容になります。今回の話をもとに人々が働く理由や働く人生、その中での幸せについて考えていきます。次回もとても楽しみですね。