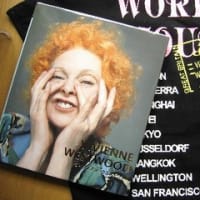

明治通りと表参道の交差点、現在の「ギャップ」の場所にセントラルアパートはあった。添付の写真(撮影・野上透氏)には、向かい側の店のガラス越しにセントラルアパートが映りこんでいる。

その右側にひょろっと映っている教会が、現在のラフォーレ原宿だ。

セントラルアパートも、こうして今、写真で観るとけっこう平凡な建物だったのだな、と思う。伝説のセントラルアパートも、その一階にあった同じく伝説の喫茶店「レオン」も、その時代すば抜けてオシャレだったわけではない。伝説あるいは文化はそこに集まったひとたちがつくるもの、建物や店はそのための器なのだから。

東京オリンピックが開催されていた1964年秋、セントラルアパートは、オリンピック競技場から響いてくるナマの歓声で揺れていた。

私はこのアパートにあるデザイン事務所から、仕事をしないかと誘われていたが、銀座にある広告代理店で、コピーライターの修行をはじめたばかりだった。それで、知り合いのコピーライターを紹介するために初めて原宿を訪れたのだった。

2階から3階にかけてのメゾネットの部屋には、ブルーの絨毯が敷かれ、黒いアップライトピアノとステレオセットが配置されていた。

表参道の欅並木が見下ろせるガラス窓からは、明るい陽射しが降り注いでいる。広い通りには、人影がまばらで、駐車している車もワシントンハイツに住む外人たちの外車が多かった。斜め前の大きなおもちゃ屋「キディランド」は当初は、ここの外人の子供向けにつくられたのだろう。

こんな内側も外側も外国のような風景があったなんて全然知らなかった。

何度か遊びに行っているうちに、「ヤッコさんもここに来たら?」という言葉が天啓のように私に響いた。その言葉は一種の社交辞令だったかもしれないのに、友達を送り込んだ数ヵ月後に、私は広告代理店を辞め、自主的に出社した。

「ヤッコさん、今日はどうしたの?」と誰かに聞かれて、「今日からここで働くのよ」と私は答えた。

セントラルアパートに飛び込んだことで、私は一挙に時代の波をかぶることになった。

私は漠然とした予感の中で人生を選んでいった。ある時代と遭遇するために、ある場所を選ぶこと、そしてそこで起こることに居合わせて、目撃すること。

若者が持つ一瞬の才能(臭覚)を、私はほとんど無意識に働かせたのだ。

でも、私の一日は平凡なことではじまった。

冬の朝、思い切り早起きして、白い息を吐きながら出勤する。10人ぐらいの社員の中で、私がいちばん若くて、その上コピーライターとしての実力は未熟きわまりなかった。だから、自分にできることをする。

ひとりっきりで掃除をして、みんなの出勤を待つ。出勤してきたみんなにお茶を入れる。当時は、ほとんどの社員が独身だったので、朝ご飯を食べてこなかったひとには、インスタントラーメンをつくった。

これで、普通の会社のように仕事に突入するわけではなかった。

セントラルアパートに隣接する洋菓子店「フランセ」の2階の喫茶室で、4、5人でコーヒーを飲み、午前中は話が止まらない。

話の内容は、広告界の最小単位の集団である我々がいつか実現するであろう理想のアカデミーやさまざまなクリエーションに関してだった。

日ごろの地道な仕事もいつかは、すばらしいクリエーションとなる、もしかしたら、世の中を変えることもできる。こういうコンセプトは、広告界の若手が集まったこの集団が発足したごく初期につくられたものらしかった。

今考えると、そのまま突っ走っていったら、精神世界ぽい、あやしい会社になる可能性もあったと思うが、「夢」「イメージ」がクリエーションには大切だということを、このおしゃべりの中で私は学んだ。

当時の私は、一人暮らしが出来る程度の給与をもらっていたが、それに見合った仕事をしていない事は、自分自身がいちばんよく解かっていた。

私に何ができるのだろうか。

私は役立っているのだろうか。

いつも、自分の内側と外側にむかって、存在理由を問いただしていた。

毎日みんなで夢を語り合うことは楽しかった。まだ、スタートしたばかりの仕事での可能性をとりあえずは信じようと私は思った。そして現実的には、生きてゆく場所で、何でもいいから役立つことをみつけていった。

お茶を入れること、ラーメンをつくること、何人かでやっている会議に耳をそば立てて、会議が終了するまえに資料をそろえること。撮影があるときは小道具や衣装の手配に飛び回ること。(これがいつのまにか、本業になった)

仕事のことであれ、遊びであれ、なにかしらみんなをびっくりさせることに専念した。

私は確かに恵まれていた。

私の仕事の稚拙さを直接指摘されるよりも、

「ヤッコには、なにか特別な才能がある」と言ってくれるひとたちがいつも周囲にいた。

誰もいない部屋にひとり残り、ガラス窓をあけて夜の表参道をみおろす。明日までに書けるかどうかわからないコピーのことをしばし忘れて、自分の未来を考える。

「私には、何かがある」

誰かに言ってもらったことを、自分の言葉にしてみる。

私は自分自身に呪文を懸け、自らをはげましつづけた。

その右側にひょろっと映っている教会が、現在のラフォーレ原宿だ。

セントラルアパートも、こうして今、写真で観るとけっこう平凡な建物だったのだな、と思う。伝説のセントラルアパートも、その一階にあった同じく伝説の喫茶店「レオン」も、その時代すば抜けてオシャレだったわけではない。伝説あるいは文化はそこに集まったひとたちがつくるもの、建物や店はそのための器なのだから。

東京オリンピックが開催されていた1964年秋、セントラルアパートは、オリンピック競技場から響いてくるナマの歓声で揺れていた。

私はこのアパートにあるデザイン事務所から、仕事をしないかと誘われていたが、銀座にある広告代理店で、コピーライターの修行をはじめたばかりだった。それで、知り合いのコピーライターを紹介するために初めて原宿を訪れたのだった。

2階から3階にかけてのメゾネットの部屋には、ブルーの絨毯が敷かれ、黒いアップライトピアノとステレオセットが配置されていた。

表参道の欅並木が見下ろせるガラス窓からは、明るい陽射しが降り注いでいる。広い通りには、人影がまばらで、駐車している車もワシントンハイツに住む外人たちの外車が多かった。斜め前の大きなおもちゃ屋「キディランド」は当初は、ここの外人の子供向けにつくられたのだろう。

こんな内側も外側も外国のような風景があったなんて全然知らなかった。

何度か遊びに行っているうちに、「ヤッコさんもここに来たら?」という言葉が天啓のように私に響いた。その言葉は一種の社交辞令だったかもしれないのに、友達を送り込んだ数ヵ月後に、私は広告代理店を辞め、自主的に出社した。

「ヤッコさん、今日はどうしたの?」と誰かに聞かれて、「今日からここで働くのよ」と私は答えた。

セントラルアパートに飛び込んだことで、私は一挙に時代の波をかぶることになった。

私は漠然とした予感の中で人生を選んでいった。ある時代と遭遇するために、ある場所を選ぶこと、そしてそこで起こることに居合わせて、目撃すること。

若者が持つ一瞬の才能(臭覚)を、私はほとんど無意識に働かせたのだ。

でも、私の一日は平凡なことではじまった。

冬の朝、思い切り早起きして、白い息を吐きながら出勤する。10人ぐらいの社員の中で、私がいちばん若くて、その上コピーライターとしての実力は未熟きわまりなかった。だから、自分にできることをする。

ひとりっきりで掃除をして、みんなの出勤を待つ。出勤してきたみんなにお茶を入れる。当時は、ほとんどの社員が独身だったので、朝ご飯を食べてこなかったひとには、インスタントラーメンをつくった。

これで、普通の会社のように仕事に突入するわけではなかった。

セントラルアパートに隣接する洋菓子店「フランセ」の2階の喫茶室で、4、5人でコーヒーを飲み、午前中は話が止まらない。

話の内容は、広告界の最小単位の集団である我々がいつか実現するであろう理想のアカデミーやさまざまなクリエーションに関してだった。

日ごろの地道な仕事もいつかは、すばらしいクリエーションとなる、もしかしたら、世の中を変えることもできる。こういうコンセプトは、広告界の若手が集まったこの集団が発足したごく初期につくられたものらしかった。

今考えると、そのまま突っ走っていったら、精神世界ぽい、あやしい会社になる可能性もあったと思うが、「夢」「イメージ」がクリエーションには大切だということを、このおしゃべりの中で私は学んだ。

当時の私は、一人暮らしが出来る程度の給与をもらっていたが、それに見合った仕事をしていない事は、自分自身がいちばんよく解かっていた。

私に何ができるのだろうか。

私は役立っているのだろうか。

いつも、自分の内側と外側にむかって、存在理由を問いただしていた。

毎日みんなで夢を語り合うことは楽しかった。まだ、スタートしたばかりの仕事での可能性をとりあえずは信じようと私は思った。そして現実的には、生きてゆく場所で、何でもいいから役立つことをみつけていった。

お茶を入れること、ラーメンをつくること、何人かでやっている会議に耳をそば立てて、会議が終了するまえに資料をそろえること。撮影があるときは小道具や衣装の手配に飛び回ること。(これがいつのまにか、本業になった)

仕事のことであれ、遊びであれ、なにかしらみんなをびっくりさせることに専念した。

私は確かに恵まれていた。

私の仕事の稚拙さを直接指摘されるよりも、

「ヤッコには、なにか特別な才能がある」と言ってくれるひとたちがいつも周囲にいた。

誰もいない部屋にひとり残り、ガラス窓をあけて夜の表参道をみおろす。明日までに書けるかどうかわからないコピーのことをしばし忘れて、自分の未来を考える。

「私には、何かがある」

誰かに言ってもらったことを、自分の言葉にしてみる。

私は自分自身に呪文を懸け、自らをはげましつづけた。