A.或る投書

今日の朝日新聞投書欄にこのような投稿があった。

「戦う」という若者に届く言葉は 幼稚園経営 (群馬県51)

「憲法記念日の特集を読んだ。根強い反対にもかかわらず、政権は解釈変更で集団的自衛権行使を認め、改憲で戦争をできるようにしようとしている。ただ、それがいけないという説得力ある言葉が今あるだろうか。紛争は世界中にあり、武力介入が求められることも多い。若者が「生き残りに必要な軍事力を持てないのは理不尽」と思うのも不思議ではない。

韓国船の沈没事故で救助された船長が非難を浴びた。しかし、非常時への心構えがなければ自分だけ助かろうとするのも無理はない。乗客乗員の命を守るためには十二分な計画と準備が必要だったのだ。この危機管理の無さは具体策なしに戦争に反対するリベラル層に重なる。

私は日本が平和憲法を捨て、軍事力のある列強国に変わることには反対だ。だが、生き残るために戦うという若者に暴力にかわる方法をうまく説明できない。

漫画「進撃の巨人」が人気だ。人間と巨人の戦いを描く作品は、受け入れがたい暴力場面もあるが、思春期の一途な正義感をしびれさせるのは理解できる。少年兵アルミンは言う。「何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう」と。3日の意見広告「未来への責任、9条実現」がきれいごとに見えるのは、刻々と変わる国際情勢の中、平和のために何を選び、どう対応するかが見えづらいからではないか。

政権の流れに反対する政治家や、すべての大人たちよ。未来への責任を唱えるのなら、命が危険にさらされる前に真剣に考え、具体的でわかりやすい提案を若者に示し、行動しよう。でなければ若者は沈む危険を感じる船を捨て、「変える」人について行ってしまうだろう。」朝日新聞2014年5月12日朝刊、首都圏版「声」欄。

集団的自衛権行使と憲法9条変更について、この投稿者は従来の左翼リベラル護憲派が語る言葉では「若者」を説得できないと言っている。「若者」を説得する前にまずこの51歳の投稿者が、もはや護憲派の主張に限りなく疑問を感じている。その前提は、日本がからむ武力紛争の危険が現実にあり、軍事力を使う準備が必要だという意見に「それがいけないという説得力ある言葉が今あるだろうか。紛争は世界中にあり、武力介入が求められることも多い」という状況認識であり、つまるところ日本は危機管理ができていない、という話になる。

そこで急に韓国の沈没船の話題になり、いざというときの備えがないと悲惨なことになるのに、「この危機管理の無さは具体策なしに戦争に反対するリベラル層に重なる。」というところに結びつく。そして、「若者」に人気の漫画を持ちだして、「戦いに身を捨てる若者の正義漢」におおいに共感を寄せ、「生き残るために戦うという若者に暴力にかわる方法をうまく説明できない」から、「未来への責任を唱えるのなら、命が危険にさらされる前に真剣に考え、具体的でわかりやすい提案を若者に示し、行動しよう。でなければ若者は沈む危険を感じる船を捨て、「変える」人について行ってしまう」と、最後は安倍政権に批判的な「朝日新聞」の読者にも同意を求める、という構造になっている。

投稿者の意図とは別に、このような意見を載せる朝日の良識は、限りなく揺らいで自信がないかに見える。朝日自身がこの投稿者と同じく、もはや「9条の会」的護憲派の論理を信じていない。百田尚樹は朝日新聞を左翼護憲派の巣窟だと思っているらしいが、それはもう誤解だ。

同じ欄にあった同日同7面朝日川柳に「9条が実は頼りの自衛官」というのがあったが、9条を変えたり海外派兵をする政府は危ないのではないかと思うのは、もはや現場の自衛官と戦争を知る高齢者ぐらいしかいない、としたらもう危機はそこまで来ている。この投稿の論理の無理なところは、「命の危険が差し迫った状況」に「あらかじめ予防的に対処する」必要があり「具体的な提案を出しはやる若者を説得する」という文脈自体にあると思う。そして、今の日本は空虚な理想論で憲法を変えず、危機管理がまったくできておらず、「若者」が正義感から暴力指向を持っても説得できない、という結論を導いている。昔から改憲派が唱えていた「平和ボケ論」と「非現実平和主義論」である。では「具体的な対案」とはどんなものになるのか?他ならぬ集団的自衛権行使は、まさにそこから出てきているわけだ。

ぼくが反論するとすれば、こうなる。「命の危険が差し迫った状況」とは具体的に何を想定しているのか?観光船の沈没の場合は、危機管理を予防的に講じることは喫緊の課題だが、それは軍隊の任務ではないし、まして外国軍の仕事ではない。自然災害援助の場合も同様。では、近隣国で紛争が起き軍事衝突があった場合はどうか?多くの難民や犠牲者が出て、国際的な軍事支援を日本が求められた場合、自衛隊がイラクに派遣されたように(人道支援を名目にしても反対論はあったのだが)現行憲法下でも解釈で対処できる。ただし、戦争には参加せず自己防衛以外に武器も使えない、としたのが安倍晋三は不安で悔しいらしいのだが、テロリスト相手でも軍隊が武器を使えば戦争したことになるのは当然だから、戦争当事国になってしまう。

問題は、今の日本が置かれた状況で、「命の危険が差し迫った状況」があるのか?あるとしたら具体的にはどんな場合か?おそらく一般の日本人が思い浮かべるのは「尖閣」(あるいは竹島)だろう。しかし、尖閣に仮に中国軍が上陸占拠を試みたとして日本国民の「命の危険が差し迫った」といえるだろうか?だれも住んでいない離島である。自衛隊が戦闘に出て、自衛隊員が犠牲になったら、それは法制上の危機管理の問題ではなくて、日本政府の政治・外交の失敗であり、その責任は憲法を変えなかった国民や左翼リベラルにあるのではなく、安全保障を米軍と自衛隊に頼った状況認識の誤りに帰する。第一尖閣は日本領土だと言っているわけだから、今のままでもそこで自衛隊は使える。他国の領土を軍事的占拠などすれば、クリミア同様国際的非難を浴びるのは中国で、無人島で住民投票などありえないから、軍事衝突で奪回するのではなく世界の世論に訴えて撤収させることは可能だろう。中国がそんなリスクの多い賭けをしてくるとは思わない(改憲派は希望的観測だと言うだろうが)。

要するに、「危険の可能性」についてどのような想定をしているかが、結論まで決めてしまい、それが現実的な安全保障(つまり戦争ができるようにしておき、さらに戦争したら勝てるようにしておくという強迫神経症)だと主張するわけだが、これは憲法を一言一句変えてはいけない、それが唯一正しい平和への道だという頑なな左翼リベラルの主張と同程度のファンタジーにもとづいている。この投書者は、そこがわからず「日本は危険が迫っているのに、何もしていない」と言うのなら、「若者を説得するために」昭和の日本が突き進んだ戦争の具体的な経過をちゃんと若者に勉強してもらうしかない。中国大陸で戦争をしていた頃の日本は、国内にいた日本人は自分に「命の危険が差し迫ってい」るなどと思っておらず、ただ観念的に日本の兵隊さんが国のために遠い戦地で戦ってくれてありがとう、と思っていた。それは外国に日本軍が出ていって軍事占領したからだ。ところが、戦争はアジア太平洋全域に及び、やがて「日本は負けない」と信じていた国民の住む町にも爆弾が降ってくることになり、ほんとに「命の危険」だらけになった。たくさんの人が虫けらのように殺された。その時はもう遅かったわけだが、それは危機管理ができていなかったからだろうか?危機管理以前に、国際情勢を冷静に読むのではなく、妄想的観念にとり憑かれた軍部の誤りを誰も疑うことができなかったからだ。

今の状況はそれとは違う、日本は外国で戦争しようなどと考えていない、というのなら、「集団的自衛権行使」とはまさに日本の領土以外で戦争が出来るようにするということであり、いったんそれが現実になれば、憲法など実質的に吹っ飛んで自衛隊員のみならず、日本国民はテロを含め「差し迫った生命の危険」にさらされることを覚悟しなければいけない。

B.キースとグレン

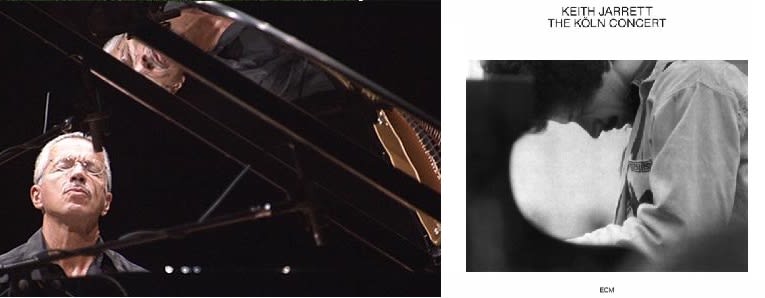

キース・ジャレットの「ケルン・コンサート」を、久しぶりに聴いてみた。これがジャズ・ピアノだろうか?ただ音が自在に踊っている。即興の極致ともいえるが、いわゆるコードに沿って原曲を崩していくジャズのアドリブとはもういえない。リズムを固定して繰り返す旋律を謳うロックとも全然違う。静謐でゆっくりと動いていく音の流れがえんえんと続く。ときどき彼の唸り声が聞こえる。唸り声、そういえばピアノを弾きながら唸る人がもう一人いたな。

「Keith Jarret: The Köln Concert・1975/1/24・ソロ・ピアノによるパフォーマンスという、考えてみればきわめて前衛的ともいえる創造行為をいっきに身近なものとした。キースの広範な人気も、このソロ・ピアノのライヴ・アルバムに負うところが大きい。演奏は基本的に即興もしくは即興的にくり広げられるが、事前に作曲されていたのではないかとの疑念を抱かせるほど完成度が高く、構成的にも淀みがない。ちなみにこの演奏は譜面化され、一時はキースのもとにその譜面を土台にした『ケルン・コンサート』の再現コンサートの依頼が殺到したと伝えられる(もちろんキースは一笑に付した)。そのあまりにも見事な展開と美しい流れは、思わず「即興」の意味を無効化するほどだが、この日は音楽の神が舞い降りたと考えたい。」

中山泰樹『キース・ジャレットの頭の中』シンコー・ミュージック・エンタテインメント、2014.p.106.

ケルン・コンサートは1975年、当時の西ドイツ・ケルンでの即興演奏をECMがライブ録音したものである。この時期、彼はヨーロッパでソロ・ピアノのコンサートを続けていた。それはヨーロッパや日本で熱狂的に迎えられたが、アメリカでは輸入盤でしか聴くことができなかった。

「人名事典ふうにまとめれば、キース・ジャレットの楽歴は、じつに華麗かつ順風満帆にみえる。在籍期間は短期に終わったが、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズというふり出しは、それだけでジャズ・ミュージシャンとしての証明書を手に入れたに等しい。次いで参加したチャールス・ロイド・カルテットではジャズ・ファン以外の層からも支持され、キース自身が主役になることはなかったものの、スター・グループの鍵を握るメンバーとして広く認識された。この間にはピアノ・トリオも結成し、音楽業界の大物として知られるジョージ・アヴァキャンの支援も得た。

マイルス・デイヴィスのグループへの参加は、キース・ジャレットという存在を大きく押し上げ、ある種のカリスマ性をもたらした。マイルス時代のキースに対する評価が、その音源の少なさゆえに低いものに終わったことは別項で触れたが、それも『セラー・ドア・セッションズ1970』が発売されたことによって、完全とはいえないまでも、ほぼ払拭された。そしてソロ・ピアノによるパフォーマンスが加わる。この時点でキースは、エレクトリックとアコースティックにおけるキーボードの第一人者となる。それまではハービー・ハンコックやチック・コリアと同列で語られ評価されることが常態化していたが、キースが別格的な存在感を発揮するようになったのもこのころからだった。

次いでアメリカン・カルテットが結成され、やがてもうひとつのカルテット、ヨーロピアン・カルテットが加わる。複数のグループを並行して率い活動するミュージシャンは皆無ではないが、キースのように、それをアメリカとヨーロッパというふうに国や地域によって分類した例は、きわめて珍しい。ヨーロッパにおける活動範囲の拡大に関しては、ECMレコードの存在が大きいが、なによりも音楽的成果という点において、それを成し遂げることができたアーティストは、おそらくキースを措いて他にいないだろう。

しかし、とここで疑問符が浮上する。これも別項で触れたが、キースの言動とその音楽的方向性には、常にアメリカ・ジャズ界あるいはアメリカ的音楽ビジネスとの乖離が感じられる。アメリカ人でありながら、さらにはアメリカに拠点を置きながら、こうした例は、きわめて異例といえる。しかもその乖離現象に自ら弾みをつけるかのように、録音活動の拠点をECMレコードに置き、数々の新作を録音・発表してきた。

ここで留意すべきは、当時のECMはアメリカに販売網をもたず、少なくともアメリカでは直輸入盤という特殊なかたちでしか手に入れることができなかった点だろう。つまりキースの生涯を代表する作品の大半は、当時のアメリカでは容易に聴くことができず、それが発見・再発見されるまでには物理的な時間を要した。70年代に絞れば、インパルス・レコードによるアメリカン・カルテットの諸作だけが、アメリカで通常の販売網によって発売された、ほとんど唯一の新作だった。しかしそれらアメリカン・カルテットにしても、録音と発売時期が複雑に入り乱れ、常に焦点を欠いたような状態にあった。

以上のような状況から、キースは、理想的ともいうべきジャズのコースを歩みながら、アメリカにおいては、必ずしも上位に置かれるような存在ではなかった。これもまたハービー・ハンコックやチック・コリアとの比較でいえば、キースがアメリカ・ジャズ界の中央に君臨したことはなく、いわゆるヒット作に恵まれることもなかった。キースは常にアメリカ・ジャズ界の異端児として在りつづけた。」中山泰樹『キース・ジャレットの頭の中』シンコー・ミュージック・エンタテインメント、2014. pp.116-118.

もう一人の唸るピアニストは、グレン・グールドである。

キースとグレンは、それぞれの音楽の世界で「異端児」と見られたこと以外は、直接の関係も音楽上の接点もたぶんない。なによりキース・ジャレットのピアノはライブで即興演奏が命だし、ソロ・ピアノだけでなくジャズの伝統的スタイルであるバンドを組んで演奏もしたが、グレン・グールドは若い時にオーケストラとピアノ・コンチェルトを共演したことはあるが、それを嫌って、やがて人前で演奏することもやめてしまい、独りスタジオに籠って気に入る音楽ができるまで飽くことなく録音を繰り返すという、哲学者のような自閉的なピアニストだった。知らない人もいるだろうから、グレングールドの経歴をざっと書いておく(情報はwikipediaなどを参照)。

1932年9月25日、カナダ、トロントに生まれる。グレン・ゴールド(Glenn Gold)が本来の姓でプロテスタントの家系だが、ゴールドという名はユダヤ人に多く、当時の反ユダヤ主義に巻き込まれることを恐れて、両親はグレンの生後まもなくグールドと改姓したという。母はノルウェーの作曲家グリーグの親類というから、北欧からのカナダ移民につながるのだろう。母親は声楽の教師でピアノも弾き、父親は声楽同様ヴァイオリンの演奏ができた。母親からピアノの手ほどきを3歳から受けたのち、1940年に7歳にしてトロント王立音楽院に合格。ここで音楽理論、オルガン、ピアノを習得。11歳でピアノ・コンクールで優勝。14歳でオルガン奏者としてデビュー。1946年5月トロント交響楽団と共演しピアニストとしてベートーヴェン「ピアノ協奏曲第4番」を演奏し、音楽院を最年少最優秀の成績で卒業。その後、若手ピアニストとして国内外で活躍、というように天才少年だったが、世界に知られるようになったのは、バッハの「ゴルトベルク変奏曲」の衝撃的レコードだった。

アメリカでコンサートをし、好評を博したグールドの演奏は、すぐさま終身録音契約が結ばれたが、彼はプロデューサーなどの反対を押し切り、デビュー盤としてバッハの「ゴルトベルク変奏曲」を録音。1956年に初のアルバムとして発表されるや、ルイ・アームストロングの新譜を抑えてチャート1位を獲得した。そのアイドル的容貌と奇抜な性癖から、グールドは一躍時の人となる。彼のバッハは、あまりに従来のクラシックの概念を越えた「跳んだ演奏」として賛否両論を呼ぶが、たちまち世界から呼ばれ、第2次大戦以降、ソ連に初めて演奏旅行に行った北米の音楽家になった。ヨーロッパでは、カラヤン、ストコフスキーなどとも共演。ザルツブルク音楽祭にも出演と、クラシックの本場でも大絶賛を受けた。

ここまでは天才ピアノ少年の出世物語である。

グールドがその程度で終わっていたら、やがて円熟した世界的ピアニストとして、レコードやコンサートをして年老いていたはずだ。しかし、グールドは1964年32歳シカゴでのコンサートを最後に、コンサート活動からは一切手を引き、死ぬまでレコード録音及びラジオ、テレビなどの放送媒体のみを音楽活動の場とする。聴衆の前での演奏は、その一回性と演奏者と聴衆の関係を固定した不均衡だと否定し、望ましい音楽のあり方を追求するために自分の音楽の生産と消費の構造自体を変えてしまった。1977年、グールド演奏によるバッハの「平均律」第2巻 前奏曲とフーガ第1番ハ長調の録音が、未知の地球外知的生命体への、人類の文化的傑作として宇宙船ボイジャー1号・2号にゴールデン・レコードとして搭載された。

バッハの「ゴルトベルク変奏曲」を再録音した翌年、1982年9月27日、脳卒中によりトロント総合病院に緊急入院。この後、容態は急速に悪化。10月4日、父親の判断により延命措置の停止が決断され、同日死亡。遺体はトロントにあるマウント・プレザント墓地に埋葬された。墓石にはゴルトベルク変奏曲の一節の楽譜が刻まれている。50歳没。生涯独身。

ぼく個人の体験として、高校生の時NHK・FMで初めてグールドの平均律1,2巻全曲を聴いてから、グールドにとり憑かれ家にあったオンボロ・アップライト・ピアノでまずは「インベンションとシンフォニア」から始めて「平均律」を弾いてみた。子どもの頃、女の子たちに混じってピアノを習わせられて、なんだかひどく恥ずかしく上達しないのでつまらないことをやらされている、と思ってトラウマに近くなってやめた記憶があったので、その後ピアノには触らなかった。でも、グールドを聴いてまたピアノを弾いてみたくなったのだ。「ゴールドベルク変奏曲」は、普通に弾くとあまり変哲のない眠くなるような曲で、実際王宮で寝る前に聴かせるように作られたともいわれるが、古くさいバロック小品である。もともとバッハの時代にはピアノという楽器はなく、チェンバロなどで弾いていた。それをグールドは、まったく違った音楽にしている。まさにグールドの演奏は、200年以上前にバッハが書いた音楽を、現代的に蘇らせていた。クラシックとか、ジャズとか、コンサートとか、レコードとか、そんなことは音楽の本質ではない、と彼は言っていた。これは凄い!と思った。

今日の朝日新聞投書欄にこのような投稿があった。

「戦う」という若者に届く言葉は 幼稚園経営 (群馬県51)

「憲法記念日の特集を読んだ。根強い反対にもかかわらず、政権は解釈変更で集団的自衛権行使を認め、改憲で戦争をできるようにしようとしている。ただ、それがいけないという説得力ある言葉が今あるだろうか。紛争は世界中にあり、武力介入が求められることも多い。若者が「生き残りに必要な軍事力を持てないのは理不尽」と思うのも不思議ではない。

韓国船の沈没事故で救助された船長が非難を浴びた。しかし、非常時への心構えがなければ自分だけ助かろうとするのも無理はない。乗客乗員の命を守るためには十二分な計画と準備が必要だったのだ。この危機管理の無さは具体策なしに戦争に反対するリベラル層に重なる。

私は日本が平和憲法を捨て、軍事力のある列強国に変わることには反対だ。だが、生き残るために戦うという若者に暴力にかわる方法をうまく説明できない。

漫画「進撃の巨人」が人気だ。人間と巨人の戦いを描く作品は、受け入れがたい暴力場面もあるが、思春期の一途な正義感をしびれさせるのは理解できる。少年兵アルミンは言う。「何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう」と。3日の意見広告「未来への責任、9条実現」がきれいごとに見えるのは、刻々と変わる国際情勢の中、平和のために何を選び、どう対応するかが見えづらいからではないか。

政権の流れに反対する政治家や、すべての大人たちよ。未来への責任を唱えるのなら、命が危険にさらされる前に真剣に考え、具体的でわかりやすい提案を若者に示し、行動しよう。でなければ若者は沈む危険を感じる船を捨て、「変える」人について行ってしまうだろう。」朝日新聞2014年5月12日朝刊、首都圏版「声」欄。

集団的自衛権行使と憲法9条変更について、この投稿者は従来の左翼リベラル護憲派が語る言葉では「若者」を説得できないと言っている。「若者」を説得する前にまずこの51歳の投稿者が、もはや護憲派の主張に限りなく疑問を感じている。その前提は、日本がからむ武力紛争の危険が現実にあり、軍事力を使う準備が必要だという意見に「それがいけないという説得力ある言葉が今あるだろうか。紛争は世界中にあり、武力介入が求められることも多い」という状況認識であり、つまるところ日本は危機管理ができていない、という話になる。

そこで急に韓国の沈没船の話題になり、いざというときの備えがないと悲惨なことになるのに、「この危機管理の無さは具体策なしに戦争に反対するリベラル層に重なる。」というところに結びつく。そして、「若者」に人気の漫画を持ちだして、「戦いに身を捨てる若者の正義漢」におおいに共感を寄せ、「生き残るために戦うという若者に暴力にかわる方法をうまく説明できない」から、「未来への責任を唱えるのなら、命が危険にさらされる前に真剣に考え、具体的でわかりやすい提案を若者に示し、行動しよう。でなければ若者は沈む危険を感じる船を捨て、「変える」人について行ってしまう」と、最後は安倍政権に批判的な「朝日新聞」の読者にも同意を求める、という構造になっている。

投稿者の意図とは別に、このような意見を載せる朝日の良識は、限りなく揺らいで自信がないかに見える。朝日自身がこの投稿者と同じく、もはや「9条の会」的護憲派の論理を信じていない。百田尚樹は朝日新聞を左翼護憲派の巣窟だと思っているらしいが、それはもう誤解だ。

同じ欄にあった同日同7面朝日川柳に「9条が実は頼りの自衛官」というのがあったが、9条を変えたり海外派兵をする政府は危ないのではないかと思うのは、もはや現場の自衛官と戦争を知る高齢者ぐらいしかいない、としたらもう危機はそこまで来ている。この投稿の論理の無理なところは、「命の危険が差し迫った状況」に「あらかじめ予防的に対処する」必要があり「具体的な提案を出しはやる若者を説得する」という文脈自体にあると思う。そして、今の日本は空虚な理想論で憲法を変えず、危機管理がまったくできておらず、「若者」が正義感から暴力指向を持っても説得できない、という結論を導いている。昔から改憲派が唱えていた「平和ボケ論」と「非現実平和主義論」である。では「具体的な対案」とはどんなものになるのか?他ならぬ集団的自衛権行使は、まさにそこから出てきているわけだ。

ぼくが反論するとすれば、こうなる。「命の危険が差し迫った状況」とは具体的に何を想定しているのか?観光船の沈没の場合は、危機管理を予防的に講じることは喫緊の課題だが、それは軍隊の任務ではないし、まして外国軍の仕事ではない。自然災害援助の場合も同様。では、近隣国で紛争が起き軍事衝突があった場合はどうか?多くの難民や犠牲者が出て、国際的な軍事支援を日本が求められた場合、自衛隊がイラクに派遣されたように(人道支援を名目にしても反対論はあったのだが)現行憲法下でも解釈で対処できる。ただし、戦争には参加せず自己防衛以外に武器も使えない、としたのが安倍晋三は不安で悔しいらしいのだが、テロリスト相手でも軍隊が武器を使えば戦争したことになるのは当然だから、戦争当事国になってしまう。

問題は、今の日本が置かれた状況で、「命の危険が差し迫った状況」があるのか?あるとしたら具体的にはどんな場合か?おそらく一般の日本人が思い浮かべるのは「尖閣」(あるいは竹島)だろう。しかし、尖閣に仮に中国軍が上陸占拠を試みたとして日本国民の「命の危険が差し迫った」といえるだろうか?だれも住んでいない離島である。自衛隊が戦闘に出て、自衛隊員が犠牲になったら、それは法制上の危機管理の問題ではなくて、日本政府の政治・外交の失敗であり、その責任は憲法を変えなかった国民や左翼リベラルにあるのではなく、安全保障を米軍と自衛隊に頼った状況認識の誤りに帰する。第一尖閣は日本領土だと言っているわけだから、今のままでもそこで自衛隊は使える。他国の領土を軍事的占拠などすれば、クリミア同様国際的非難を浴びるのは中国で、無人島で住民投票などありえないから、軍事衝突で奪回するのではなく世界の世論に訴えて撤収させることは可能だろう。中国がそんなリスクの多い賭けをしてくるとは思わない(改憲派は希望的観測だと言うだろうが)。

要するに、「危険の可能性」についてどのような想定をしているかが、結論まで決めてしまい、それが現実的な安全保障(つまり戦争ができるようにしておき、さらに戦争したら勝てるようにしておくという強迫神経症)だと主張するわけだが、これは憲法を一言一句変えてはいけない、それが唯一正しい平和への道だという頑なな左翼リベラルの主張と同程度のファンタジーにもとづいている。この投書者は、そこがわからず「日本は危険が迫っているのに、何もしていない」と言うのなら、「若者を説得するために」昭和の日本が突き進んだ戦争の具体的な経過をちゃんと若者に勉強してもらうしかない。中国大陸で戦争をしていた頃の日本は、国内にいた日本人は自分に「命の危険が差し迫ってい」るなどと思っておらず、ただ観念的に日本の兵隊さんが国のために遠い戦地で戦ってくれてありがとう、と思っていた。それは外国に日本軍が出ていって軍事占領したからだ。ところが、戦争はアジア太平洋全域に及び、やがて「日本は負けない」と信じていた国民の住む町にも爆弾が降ってくることになり、ほんとに「命の危険」だらけになった。たくさんの人が虫けらのように殺された。その時はもう遅かったわけだが、それは危機管理ができていなかったからだろうか?危機管理以前に、国際情勢を冷静に読むのではなく、妄想的観念にとり憑かれた軍部の誤りを誰も疑うことができなかったからだ。

今の状況はそれとは違う、日本は外国で戦争しようなどと考えていない、というのなら、「集団的自衛権行使」とはまさに日本の領土以外で戦争が出来るようにするということであり、いったんそれが現実になれば、憲法など実質的に吹っ飛んで自衛隊員のみならず、日本国民はテロを含め「差し迫った生命の危険」にさらされることを覚悟しなければいけない。

B.キースとグレン

キース・ジャレットの「ケルン・コンサート」を、久しぶりに聴いてみた。これがジャズ・ピアノだろうか?ただ音が自在に踊っている。即興の極致ともいえるが、いわゆるコードに沿って原曲を崩していくジャズのアドリブとはもういえない。リズムを固定して繰り返す旋律を謳うロックとも全然違う。静謐でゆっくりと動いていく音の流れがえんえんと続く。ときどき彼の唸り声が聞こえる。唸り声、そういえばピアノを弾きながら唸る人がもう一人いたな。

「Keith Jarret: The Köln Concert・1975/1/24・ソロ・ピアノによるパフォーマンスという、考えてみればきわめて前衛的ともいえる創造行為をいっきに身近なものとした。キースの広範な人気も、このソロ・ピアノのライヴ・アルバムに負うところが大きい。演奏は基本的に即興もしくは即興的にくり広げられるが、事前に作曲されていたのではないかとの疑念を抱かせるほど完成度が高く、構成的にも淀みがない。ちなみにこの演奏は譜面化され、一時はキースのもとにその譜面を土台にした『ケルン・コンサート』の再現コンサートの依頼が殺到したと伝えられる(もちろんキースは一笑に付した)。そのあまりにも見事な展開と美しい流れは、思わず「即興」の意味を無効化するほどだが、この日は音楽の神が舞い降りたと考えたい。」

中山泰樹『キース・ジャレットの頭の中』シンコー・ミュージック・エンタテインメント、2014.p.106.

ケルン・コンサートは1975年、当時の西ドイツ・ケルンでの即興演奏をECMがライブ録音したものである。この時期、彼はヨーロッパでソロ・ピアノのコンサートを続けていた。それはヨーロッパや日本で熱狂的に迎えられたが、アメリカでは輸入盤でしか聴くことができなかった。

「人名事典ふうにまとめれば、キース・ジャレットの楽歴は、じつに華麗かつ順風満帆にみえる。在籍期間は短期に終わったが、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズというふり出しは、それだけでジャズ・ミュージシャンとしての証明書を手に入れたに等しい。次いで参加したチャールス・ロイド・カルテットではジャズ・ファン以外の層からも支持され、キース自身が主役になることはなかったものの、スター・グループの鍵を握るメンバーとして広く認識された。この間にはピアノ・トリオも結成し、音楽業界の大物として知られるジョージ・アヴァキャンの支援も得た。

マイルス・デイヴィスのグループへの参加は、キース・ジャレットという存在を大きく押し上げ、ある種のカリスマ性をもたらした。マイルス時代のキースに対する評価が、その音源の少なさゆえに低いものに終わったことは別項で触れたが、それも『セラー・ドア・セッションズ1970』が発売されたことによって、完全とはいえないまでも、ほぼ払拭された。そしてソロ・ピアノによるパフォーマンスが加わる。この時点でキースは、エレクトリックとアコースティックにおけるキーボードの第一人者となる。それまではハービー・ハンコックやチック・コリアと同列で語られ評価されることが常態化していたが、キースが別格的な存在感を発揮するようになったのもこのころからだった。

次いでアメリカン・カルテットが結成され、やがてもうひとつのカルテット、ヨーロピアン・カルテットが加わる。複数のグループを並行して率い活動するミュージシャンは皆無ではないが、キースのように、それをアメリカとヨーロッパというふうに国や地域によって分類した例は、きわめて珍しい。ヨーロッパにおける活動範囲の拡大に関しては、ECMレコードの存在が大きいが、なによりも音楽的成果という点において、それを成し遂げることができたアーティストは、おそらくキースを措いて他にいないだろう。

しかし、とここで疑問符が浮上する。これも別項で触れたが、キースの言動とその音楽的方向性には、常にアメリカ・ジャズ界あるいはアメリカ的音楽ビジネスとの乖離が感じられる。アメリカ人でありながら、さらにはアメリカに拠点を置きながら、こうした例は、きわめて異例といえる。しかもその乖離現象に自ら弾みをつけるかのように、録音活動の拠点をECMレコードに置き、数々の新作を録音・発表してきた。

ここで留意すべきは、当時のECMはアメリカに販売網をもたず、少なくともアメリカでは直輸入盤という特殊なかたちでしか手に入れることができなかった点だろう。つまりキースの生涯を代表する作品の大半は、当時のアメリカでは容易に聴くことができず、それが発見・再発見されるまでには物理的な時間を要した。70年代に絞れば、インパルス・レコードによるアメリカン・カルテットの諸作だけが、アメリカで通常の販売網によって発売された、ほとんど唯一の新作だった。しかしそれらアメリカン・カルテットにしても、録音と発売時期が複雑に入り乱れ、常に焦点を欠いたような状態にあった。

以上のような状況から、キースは、理想的ともいうべきジャズのコースを歩みながら、アメリカにおいては、必ずしも上位に置かれるような存在ではなかった。これもまたハービー・ハンコックやチック・コリアとの比較でいえば、キースがアメリカ・ジャズ界の中央に君臨したことはなく、いわゆるヒット作に恵まれることもなかった。キースは常にアメリカ・ジャズ界の異端児として在りつづけた。」中山泰樹『キース・ジャレットの頭の中』シンコー・ミュージック・エンタテインメント、2014. pp.116-118.

もう一人の唸るピアニストは、グレン・グールドである。

キースとグレンは、それぞれの音楽の世界で「異端児」と見られたこと以外は、直接の関係も音楽上の接点もたぶんない。なによりキース・ジャレットのピアノはライブで即興演奏が命だし、ソロ・ピアノだけでなくジャズの伝統的スタイルであるバンドを組んで演奏もしたが、グレン・グールドは若い時にオーケストラとピアノ・コンチェルトを共演したことはあるが、それを嫌って、やがて人前で演奏することもやめてしまい、独りスタジオに籠って気に入る音楽ができるまで飽くことなく録音を繰り返すという、哲学者のような自閉的なピアニストだった。知らない人もいるだろうから、グレングールドの経歴をざっと書いておく(情報はwikipediaなどを参照)。

1932年9月25日、カナダ、トロントに生まれる。グレン・ゴールド(Glenn Gold)が本来の姓でプロテスタントの家系だが、ゴールドという名はユダヤ人に多く、当時の反ユダヤ主義に巻き込まれることを恐れて、両親はグレンの生後まもなくグールドと改姓したという。母はノルウェーの作曲家グリーグの親類というから、北欧からのカナダ移民につながるのだろう。母親は声楽の教師でピアノも弾き、父親は声楽同様ヴァイオリンの演奏ができた。母親からピアノの手ほどきを3歳から受けたのち、1940年に7歳にしてトロント王立音楽院に合格。ここで音楽理論、オルガン、ピアノを習得。11歳でピアノ・コンクールで優勝。14歳でオルガン奏者としてデビュー。1946年5月トロント交響楽団と共演しピアニストとしてベートーヴェン「ピアノ協奏曲第4番」を演奏し、音楽院を最年少最優秀の成績で卒業。その後、若手ピアニストとして国内外で活躍、というように天才少年だったが、世界に知られるようになったのは、バッハの「ゴルトベルク変奏曲」の衝撃的レコードだった。

アメリカでコンサートをし、好評を博したグールドの演奏は、すぐさま終身録音契約が結ばれたが、彼はプロデューサーなどの反対を押し切り、デビュー盤としてバッハの「ゴルトベルク変奏曲」を録音。1956年に初のアルバムとして発表されるや、ルイ・アームストロングの新譜を抑えてチャート1位を獲得した。そのアイドル的容貌と奇抜な性癖から、グールドは一躍時の人となる。彼のバッハは、あまりに従来のクラシックの概念を越えた「跳んだ演奏」として賛否両論を呼ぶが、たちまち世界から呼ばれ、第2次大戦以降、ソ連に初めて演奏旅行に行った北米の音楽家になった。ヨーロッパでは、カラヤン、ストコフスキーなどとも共演。ザルツブルク音楽祭にも出演と、クラシックの本場でも大絶賛を受けた。

ここまでは天才ピアノ少年の出世物語である。

グールドがその程度で終わっていたら、やがて円熟した世界的ピアニストとして、レコードやコンサートをして年老いていたはずだ。しかし、グールドは1964年32歳シカゴでのコンサートを最後に、コンサート活動からは一切手を引き、死ぬまでレコード録音及びラジオ、テレビなどの放送媒体のみを音楽活動の場とする。聴衆の前での演奏は、その一回性と演奏者と聴衆の関係を固定した不均衡だと否定し、望ましい音楽のあり方を追求するために自分の音楽の生産と消費の構造自体を変えてしまった。1977年、グールド演奏によるバッハの「平均律」第2巻 前奏曲とフーガ第1番ハ長調の録音が、未知の地球外知的生命体への、人類の文化的傑作として宇宙船ボイジャー1号・2号にゴールデン・レコードとして搭載された。

バッハの「ゴルトベルク変奏曲」を再録音した翌年、1982年9月27日、脳卒中によりトロント総合病院に緊急入院。この後、容態は急速に悪化。10月4日、父親の判断により延命措置の停止が決断され、同日死亡。遺体はトロントにあるマウント・プレザント墓地に埋葬された。墓石にはゴルトベルク変奏曲の一節の楽譜が刻まれている。50歳没。生涯独身。

ぼく個人の体験として、高校生の時NHK・FMで初めてグールドの平均律1,2巻全曲を聴いてから、グールドにとり憑かれ家にあったオンボロ・アップライト・ピアノでまずは「インベンションとシンフォニア」から始めて「平均律」を弾いてみた。子どもの頃、女の子たちに混じってピアノを習わせられて、なんだかひどく恥ずかしく上達しないのでつまらないことをやらされている、と思ってトラウマに近くなってやめた記憶があったので、その後ピアノには触らなかった。でも、グールドを聴いてまたピアノを弾いてみたくなったのだ。「ゴールドベルク変奏曲」は、普通に弾くとあまり変哲のない眠くなるような曲で、実際王宮で寝る前に聴かせるように作られたともいわれるが、古くさいバロック小品である。もともとバッハの時代にはピアノという楽器はなく、チェンバロなどで弾いていた。それをグールドは、まったく違った音楽にしている。まさにグールドの演奏は、200年以上前にバッハが書いた音楽を、現代的に蘇らせていた。クラシックとか、ジャズとか、コンサートとか、レコードとか、そんなことは音楽の本質ではない、と彼は言っていた。これは凄い!と思った。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます