20~21日の土日、私の勤務する党(呉西地区)の役員対象にした学習合宿がありました。私は合宿の事務局の仕事と、1日目の講義を担当。

科学的社会主義の哲学を学びながら、日々の諸活動でぶつかる問題を考えるのがテーマでした。

哲学の根本問題である唯物論と観念論の問題、弁証法とはなにか、などを語りました。

意識の能動性について説明するために、錯視・錯覚現象の資料もつかって説明。

存在が意識を決定付けるという唯物論ですが、意識とは単に存在(外界)を鏡のように反映する受動的なものではないこと、つまり、意識は積極的に外界に働きかけ、対象をより正しく認識しようとする「能動的側面」があるということをお話しました。

存在が意識を決定付けるという唯物論ですが、意識とは単に存在(外界)を鏡のように反映する受動的なものではないこと、つまり、意識は積極的に外界に働きかけ、対象をより正しく認識しようとする「能動的側面」があるということをお話しました。

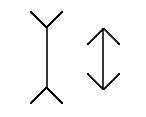

この画像は、認知の段階での錯視が、実は意識の能動性を証明しているという事例です。※画像はネット上から拝借。

最初の絵(矢印、Yの字の絵)について。

縦の線は同じ長さですが、明らかに左の線が長く見える。それはなぜかを、次のように考えると分かりやすいそうです。

左の線は、部屋の角が一番奥まっている図、右の線は塀の角が一番手前に来ている図。

視覚による知覚の段階で、遠くにあるモノをなるべく正確にとらえようと、大きく見えるようになるのだそうです。だから同じ長さなのに、差があるように見えるというわけです。

次の絵(女性/老婆の絵)について。

おばあさんの横顔とも見えるし、斜め後ろからみた若い女性の姿とも見える。それは、それぞれを判別する要素がちょうど半分くらいにうまくバランスがとれている絵だからです。

人間は、目に映ったものが一体何なのかを判別する際、自分がこれまで見て記憶している絵や形の要素を総動員しているのです。つまり脳は物事をより正確にとらえようとがんばっているのです。その認識の過程で、この絵の場合、どちらにも見えてしまうという現象を生み出すわけです。

この絵を娘(小1)に見せたら、「おばあさんの横顔にしか見えない」と言い張っていました。たしかに、娘が描く絵は、人の顔も正面からのもの、あるいは横顔くらいしか書いておらず、斜めうしろからみた人の姿を線分で表現するという経験は、皆無です。

また、観念論についての話の中で、マルクスが「宗教はアヘン」といったその言葉の真意についても、資料として出して説明しました。http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-18/2006111812_01faq_0.html

参加者のある人は、「これは大事な問題だ、知らなかった」と感想を語っていました。

講義は、持ち時間も討論時間も少なめで、内容を欲張りすぎたきらいがあったかなと反省。もっとテーマを絞って、突っ込んで討論が出来るようにしたらよかったな、と思っています。

講義の夜は、役員同士で鍋会。キムチ鍋で大いに盛り上がりました。同時刻に放送していた農業をテーマにした「日本のこれから」を観ながら、ああでもない、こうでもないと、夜更けまで討論。

翌日は党の富山県の責任者を講師に、参院選後の情勢の前向きな変化と、私たちの活動の前進にむけた努力方向について論議しました。

※追記。「意識の能動性」のネタは、牧野広義氏『人間と倫理』(青木書店、1987年刊)からのものです。人間とは何なのか、人間社会とは何なのか、人間意識と社会との関係など、唯物論の立場で大変わかりやすく解説している書です。