大高城跡と大高山春江院 (新訂版)2/2≪考証≫

【参考資料】

(1)『寛政重修諸家譜』

「緒川氏十三代 小川忠義の係累、為善の居城」とある。

(2)『尾張志 下巻』

「水野大膳 大高村の人のよし人物志にいへり」とある。

(3)『名古屋の史跡と文化財(新訂版)』平成10年3月発行 名古屋市教育委員会編集

a)「大高城跡」の項目記事に、「――天文年間(1532~55)には水野“忠氏”父子の居城となる。」

b)「春江院本堂……」の項目記事に「――弘治二年(1556)大高城主水野大膳が父和泉守(春江全芳禅定門)菩提のため創建し……」と法名が明記されている。

(4)春江院は、弘治二年(1556)、水野大膳(大高城主)により、父和泉守の菩提を弔うため、「位牌祠堂」として創建された。

(5)『東浦町誌』

近世の系図類では、右衛門大夫は忠政であり、二代、三代には右衛門大夫はない。

飛鳥井雅康『富士歴覧記』明応八年(1499)五月十八日、「ちたの郡緒川水野右衛門大夫爲則が在所に着侍り、まず此処にしばらく休足すべきよし、懇切に申しければ、心しずかに閑談し侍る、数日の間種々の遊興あり。」に出てくる、「爲則」は、一切の系図に名前は登場せず、為妙(ゑめう)は、『士林訴』等尾張水野系図に二代「下野守・一初」と書かれている。寛永譜と寛政譜は、三代が下野守であるが、爲則も為妙の名もない。――

と書かれており、水野右衛門大夫の、系図上人物との関係は、現在のところ確定するのは難しい。

(6)乾坤院文書

宇宙山 乾坤院、創建は文明七年(1475)、本尊は大通智勝如来(胎内仏-釈迦牟尼仏)。

創建の外護者は水野貞守で逆翁宗順(1433-1488)を請して建立。

水野一族と曹洞宗の関係は、乾坤院の建立に始まり、天沢院(愛知県常滑市)、春江院(名古屋市緑区)、傳宗院(愛知県知多郡東浦町諸川*10)などを相次いで開創した。これは、統治の必要性から分家を要衝に配し、他の政治勢力を従属させていく課程で、祖先祭祀のために分家がそれぞれの菩提寺を建立したことを示している。

『水野氏法名一覧』

寛政十二年(1800)四月 現住等玄記

天文十二年(1543)七月十二日 法名 長江院殿大渓堅雄大居士

水野右衛門大夫忠政贈下野守

是者東照御神君之御祖父也、南英代水野和泉守寄附米百俵、

充渓堅雄大居士宗盛大姉両御祠堂資

弘治二年(1556)三月二十日 法名 春江全芳禅定門

水野右衛門大夫殿御子、水野和泉守殿一貫文施入

慶長五年(1600)三月二十八日 法名 照光院殿月叟芳心居士

水野織部正源忠守、長江院殿堅雄大居士の三男 萬松院殿の父

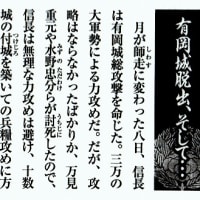

(7)『信長公記 巻十』

「――天正五年(1577)3月1日、信長公は滝川・明智・丹羽・蜂屋・細川・筒井および若狭衆らの諸勢に命を下し、鈴木孫一の居城を攻めさせた。(中略)信長公はここから堀秀政・不破光治・丸毛長照・武藤舜秀・福富秀勝・中条将監・山岡景隆・牧村長兵衛・福田三河・丹羽右近・水野大膳・生駒市左衛門・生駒三吉らを根来口へ遣わし、小雑賀・紀の川方面に続く山手に陣を取らせた。――」と、大膳が登場する。

(8)刈谷城は、天文2年(1533)、水野忠政(徳川家康の外祖)によって築かれ、亀城とも呼ばれた。忠政は、それまでの居城尾張緒川城へは嫡男信元を置き、自らは刈谷城へと移り、刈谷城をはじめ大高・西尾などの六城主となった。忠政の死後、水野信元が当城も含めた二代目六城主を継いだ。信元の幼名は忠治、小字は籐七郎といい、後に四郎左衛門と改め、下野守と称した。始めは駿河の今川義元に属したが、天文十三年(1544)九月、義元との関係を絶ち織田信秀に従った。信秀の後継信長にも引き続き従い、信長の命により岡崎城を攻め家康と戦うが、信長と家康の和解を講じ、清須同盟を締結させた。永禄三年五月十九日(1560年6月12日)、桶狭間の戦いの際、今川義元の敗軍により、当城は焼き討ちを掛けられ焼失した。天正三年(1575)十二月二十五日、信元は、佐久間信盛の讒言に伴う信長の命により、家康により誅殺され、当領地は一旦信盛に与えられたが、信盛は人柄に癖があり、後に石山本願寺攻略の無策を咎められ、高野山に追放、大和の十津川で病疫した。水野信元の重臣は退散し、領地は没収されたことで、宗家小川水野家は途絶えることとなったが、信元の弟忠重が当領地を継ぐこととなる。

水野忠重は、幼名籐十郎または總兵衛と称し、早くから徳川家康に仕え戦功があった。天正八年(1580)八月、織田信長の命により、兄信元の旧領三河刈谷を継ぎ、同十二年(1584)三月、嫡男勝成(かつなり)と共に豊臣秀吉に従い、石川藪正と共に武者奉行となる。同十五年(1587)七月、豊臣の姓を賜り、従五位下和泉守に叙任する。同十八年(1590)九月、伊勢神戸城に四万石で移封されたが、文禄三年(1594)再び刈谷に転封され、慶長五年(1600)、忠重により刈谷城が再建された。忠重はその後、再度家康に近侍し、同年(1600)七月十九日、池鯉鮒(愛知県知立市)で堀尾吉晴(出雲隠岐両国領主)と酒を飲み、その際、石田三成の郎党加々井秀望により殺害された。享年六十歳と伝わる。

(9)年表

1532 水野近守父子(大高城主)が居城 1558まで

1533 水野忠政(徳川家康の外祖)によって刈谷城が築かれる。

1544 忠政の死後、水野信元が二代目六城主を継ぎ、始めは駿河の今川義元に属したが、義元との関係を絶ち織田信秀に従う。

1556 水野大膳(大高城主)が、父和泉守菩提のため位牌祠堂として創建した。

1558 水野大膳(大高城主)が、大高城から退城。

1560 桶狭間の戦いの際、今川義元の敗軍により、刈谷城は焼き討ちを掛けられ焼失。

1567 水野対馬守与次右衛門が伝宗院を開創。

1575 水野信元、信長の命により誅殺される。

1577 水野大膳が、信長公記に登場。

1580 水野忠重、兄信元の旧領三河刈谷を継ぐ。

◎大高城主考

(A)水野為善――水野忠守 説の考察

大高城主について、東浦町郷土資料館の調べでは、上記参考資料(1)「緒川氏十三代 小川忠義の係累、為善の居城」について――、

大高水野は、水野貞守の弟為善の流れで、大膳の職名を名乗っており『寛政重修諸家譜』によると、「為善の子に忠守という人物があり、妻は忠政の女で、その子吉守は、妻は信元の女で、信元の末弟忠重と同時期に活躍している」

とあった。

当ブログの系図にもそう記したが、為善は緒川城主貞守の弟であり、貞守以降は、その子藤之(為妙)、その子賢正、その子清忠、さらにその子忠政と四代続き、年代的にみれば、当築城が、永正年間(1504~1520年)とすると整合性に乏しいことになる。

さらに、水野貞守の弟為善の子忠守が、大高城主を引き継いだと仮定すると、貞守は享徳元年(1452)水野郷から出て再び小河城に武威を振るい、長享元年(1487)に歿していることから、その子であるなら、生年は、1450年頃と考えられる。「妻は忠政の女で、子の吉守は、妻は信元の女で信元の末弟忠重と同時期に活躍」とすると、妻は、信元と兄妹の関係となり、於大が享禄元年(1528)の生まれであることから、約百年間の開きがある。

もう一人、忠政の子で信元の弟、山川水野祖の忠守がいるが、この人物なら、妻は忠政の娘、つまり異母兄弟で、子の吉守(『士林訴』では、忠政の孫)の妻は、いとこの「大膳の妻」と記された人物に当たるのではなかろうか。「信元の末弟忠重と同時期に活躍」とも合致し、こちらは、年代的にも符合する。また、「(6)乾坤院文書」にある忠守の法名「慶長五年(1600)三月二十八日 法名 照光院殿月叟芳心居士 水野織部正源忠守、長江院殿堅雄大居士の三男 萬松院殿の父」との没年とも整合性はある。

(B)水野忠氏 説の考察

次ぎに、資料「(3)『名古屋の史跡と文化財(新訂版)』」に登場する、水野忠氏については、寛政譜、士林訴、乾坤院所蔵水野系図(四種)、大御堂寺所蔵水野系図などをあたったが、どの系図にも忠氏の記載はない(*1)。当城の案内板も管理している名古屋市教育委員会に照会したが、同書は、四十年近く前から何度も改訂が繰り返されており、現在は執筆者の消息は不明で、この忠氏がどこからの引用なのか、出典は未詳とのことであった。東浦町郷土資料館にも照会したが、やはり「忠氏の名は史料中に見たことがありません」とのコメントであった。

年表からはこの忠氏と和泉守とは、一応同一人物と考えられる。

(「5)『東浦町誌』」では、「近世の系図類では、右衛門大夫は忠政であり、二代、三代には右衛門大夫はない。」とある。

「(6)乾坤院文書『水野氏法名一覧』」にも、「法名 長江院殿大渓堅雄大居士 水野右衛門大夫忠政贈下野守」とあり、さらに「法名 春江全芳禅定門 水野右衛門大夫殿御子、水野和泉守殿一貫文施入」と記載されていることから、和泉守は忠政の子と推測できる。

また、上記「§大高山春江院」に記載のように、春江院で和泉守の位牌に記された法名を照会したところ、「春江全芳大居士」と判明した。

さらに、資料「(3)『名古屋の史跡と文化財(新訂版)』 b)春江院本堂……」の項目記事に「――弘治二年(1556)大高城主水野大膳が父和泉守(春江全芳禅定門)菩提のため創建し……」と、同様な法名が明記されていることが新たに判明した。

これについても、名古屋市教育委員会に尋ねたが、「大高城」とこの「春江院」の筆者が同一人物か、異なる人物なのかは不明であるとのことであった。

これらのことから、――

春江院は、弘治二年(1556)、水野大膳が、父和泉守菩提のため位牌祠堂として創建したもので、位牌には「春江全芳大居士」と記されており、行年は記されていない。当院においては、この外の資料はないと聞かれたものの、

「春江全芳禅定門」

「春江全芳大居士」

この二例の法名は、非常に比肩しており、本山格の乾坤院は「禅定門(*11)」と一般的な戒名に留めているが、城主の菩提寺では、これを敬い格の高い「大居士(*12)」としたものではないか。当御住職もこういうことは、あり得るとしている。

(C)水野和泉守と大膳 の考察

これまでの考察から、大高城主水野和泉守は、水野和泉守籐九郎近守とほぼ確定してよいと考えられる。

和泉守近守は、当初は刈谷館(現刈谷城ではなく、現在の楞厳寺付近にあった近守の住居)の主であり、『東浦町誌 本編』P1034-P1035 に書かれているように、当時は、連歌師 柴屋軒宗長が、永正二年(1505)から大永七年(1527)の間に五度も訪れており、その都度莫大な餞別を宗長に与えるほどに、財力を有していた。

一方、「天文元年(1532)から永禄元年(1558)[『名古屋の史跡と文化財』では、弘治元年(1555)]の二十六年間は、水野“忠氏”父子が大高城に居城している」とすると、忠政の命により、近守が刈谷の館から大高に入ったと推測できる。

これは、「(6)乾坤院文書」にある「水野一族と曹洞宗の関係は、乾坤院の建立に始まり、天沢院(愛知県常滑市)、春江院(名古屋市緑区)、傳宗院(愛知県知多郡東浦町諸川)などを相次いで開創した。これは、統治の必要性から分家を要衝に配し、他の政治勢力を従属させていく課程で、祖先祭祀のために分家がそれぞれの菩提寺を建立したことを示している。――」と書かれていることと合致している。

資料「(4)」の、「弘治二年(1556)、水野大膳(大高城主)が、父和泉守菩提のため位牌祠堂として春江院を創建した」とあり、この和泉守が近守であることから、近守の「弘治二年(1556)三月二十日没」とも整合する。大膳は近守の子であるから守忠となる。

さらに、水野大膳守忠は、和泉守の子であり、上記法名によると、忠政の孫に当たる。

(D)水野忠政と近守 の考察

忠政については、現在もなお、各研究機関において調査続行中と聞かれるが、忠政の妻が果たして何人いたかは、諸説によりまちまちであり、従って忠政の子も正確に何人居たかは不明である。また水野対馬守与次右衛門なる人物についても諱は不明であることから、これら忠政の子の内どの人物に相当するのか、または未記載の人物なのかは判別できない。

忠政の子として、『刈谷市史』では、長兄に近守があり、その他の系図では、忠貞、信元、女(於上)、信近、女(於大)、忠守、近信、忠勝、忠分、忠重、忠近、忠則などが一部順不同で列挙されている。『士林訴』巻三十六 丁之部二 では、貞守、為妙、賢勝と続き、賢勝の弟に近守が配されている。また一説には、為妙の第三子として近守の名が記されており、果たして近守が誰の子なのかは諸説あり定かではない。こういったことから、別掲載の小河水野氏系譜では、三様のものを敢えて記載した。

しかしながら、仮に和泉守近守が忠政の子か、または血縁の者とすると、「(6)乾坤院文書」にあるように、忠政が統治の必要性から、信元に本家を継がせ、別家である近守を、他の政治勢力を従属させるため、要衝の領有地、大高城に配し、祖先祭祀のために別家・分家がそれぞれの菩提寺(大高山春江院)を建立させたとすると年表からも整合性が高いものと伺える。 忠政が弟忠綱[常滑水野祖]を常滑に配し天沢院を、緒川に水野対馬守与次右衛門を配し傳宗院を相次いで開創させたことや、忠政が、緒川城、刈谷城、大高、西尾、常滑、坂部(阿古屋)の六城主として君臨していたことにも合致してくる。宗家水野信元が忠政の死後、天文十三年(1544)九月、義元との関係を絶ち織田信秀に従ったことと、別家大高城主水野近守がやはり今川方から織田家方に転じた時機や理由にも符号する。和泉守近守の子、水野大膳が、その後、天正五年(1587)織田信長に従軍したことにも不整合性はない。

(E)終結

以上、小生が、戒名にある「春江」の二文字が、どうしても春江院との係わりがあるのではないかと執着したことが、ようやくこういった結論を導き出した。これにより、既掲載の記事を、書き改め「改訂版」として再投稿することにした。インターネット上の記事の殆どは、名古屋市教育委員会文責の「忠氏」を用いていることから、皆さんに「忠氏」に着目していただけたら幸いである。

ともあれ、これらは、あくまでも仮説であって、判然としないことも多々あることから、今後の系図などの研究結果が待たれるところである。

[註]

*1=名古屋市教育委員会文責の「大高城案内板」等には、「水野“忠氏”父子」と記載されており、この人物のことを同会に何度も照会したが出典は不明であった。また諸系図にも記載はなく、詳細は未詳であったが、先頃「近守」と判明したことから、当記事は「忠氏」を「近守」に書き改めた。

2005.10.21、『張州雑志』第一巻 106頁の春江院の項目の記事中に「忠氏」と書かれていたことが偶然判明したので追記する。

大高山春江院

曹洞宗属横須賀邑長源寺

本尊釈迦座像 作不知

開山峯菴雲祝和尚 天正十五丁亥年

十一月十三日寂

開基霊萼院殿前泉州刺史春江全芳居士

弘治二年丙辰年三月廿日卒

春江全芳ハ當郡小川ノ城主水野右衛門大夫忠政ノ弟也ト

當寺ノ系圖ニ見ユ

┏忠政 右衛門大夫小川城主

┃ 天文十二年七月十二日卒

┃ 号大渓堅雄

┃

┗忠氏 大膳後和泉守大高城主

弘治二年辰三月廿日卒

号春江全芳

2006.01.12、『新訂寛政重修諸家譜』第六巻 44頁の水野忠重五男忠直の三男として「忠氏(ただうぢ) 縫殿助 父に罪を得て放逐せらる。」と書かれていたことが新たに判明したので参考までに追記する。父忠直は寛永十二年(1635)三月二十三日に五十三歳で死去しており、近守の死去弘治二年(1556)から七十九年後であることから、ここに書かれている忠氏とは別人である。

*2=小豆坂の戦い(あずきざかのたたかい)は、岡崎城に近い三河国額田郡小豆坂(現在の愛知県岡崎市)で行われた戦国時代の合戦。三河側の今川氏・松平氏連合と、尾張から侵攻してきた織田氏の間で天文11年(1542年)と17年(1548年)の二度にわたって繰り広げられた。発端は松平氏家中の家督相続をめぐる対立だが、これに領地拡大をはかる織田氏と今川氏が介入。 事実上、松平清康の死後勢力の衰えた松平氏にかわる西三河地方の覇権を巡って、織田信秀と今川義元との間で生じた抗争である。

*3=愛知県知多郡阿久比町。水野忠政の娘於大(徳川家康の母)が、岡崎城主松平広忠と離縁になり、二十歳の時坂部城主久松俊勝と再嫁、十五年間坂部城で暮らす。

*4=当初、「人物未詳。大膳職とは、律令制で、宮内省に属し、宮中の食膳のこと司った役所。おおかしわでのつかさ」と記したが、その後の取材で近守の子「水野大膳守忠」と判明。

*5=当初「人物未詳」と記載したが、その後の取材で「水野和泉守(籐九郎近守)」と判明。

*6=(愛知県東海市高横須賀町)既掲載ブログ記事を参照。

http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/3fea679133aeeedbd58077ca65f7598c

*7=仏堂の正面に本屋から張り出して庇を設けた参詣人が礼拝する所。

*8=禅宗僧侶が仏画を鑑賞する際、その前に三具足を並べた卓から発生したと考えられる床の間。

*9=既掲載ブログ記事を参照。

http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/f01e3b69944c277e7b532d70dbf6c3a1

*10=伝宗院(でんそういん)は、永禄十年(1567)水野対馬守与次右衛門(未詳)が開創した寺で、常滑の天沢院第四世松隠珠厳大和尚を迎えて開山となる。

2006.06.11 水野津島守與次右衛門の出自が判明。下記URL参照。

http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/61881f5115052b49a129ca672a691005

*11= (1)禅定を学ぶ法門。禅宗。(2)在家のまま仏門に入り剃髪(ていはつ)している男子。

*12= 成人男子の戒名の下部をなす部分の一つ。在俗者のものとしては最も格が高い。

☆旅硯青鷺日記

採訪時のタイムスタンプにもあるとおり、当初、大高城には 2005年5月30日に訪れた。帰宅後、名古屋市教育委員会が管理する当城の案内板に書かれている「水野忠氏」の詳細が、インターネットや図書館など私が調べれる範囲で調べてみたが、判らなかった。

その後、大高山春江院が当城主の菩提寺と知れたが、ちょうど夏の最中であったことから、採訪を秋口まで延期していた。九月に入り、やや暑さが和らいだので、期待に胸をふくらませ、十日に当院を訪れたが、ご住職から前記のように、詳細については全く不明であると聞かされた。再度『東浦町誌』を読み返してみたが、見つからず、やむなく五月に訪れた東浦町郷土資料館に電話で照会したが、色々と親切に調べてくださったものの、遂に「水野忠氏」の詳細は掴めなかった。今度は、春江院さまに電話し、位牌に書かれた戒名を照合させていただき、本文のようにようやく解決の糸口が掴めた。また、それ以降も執拗に名古屋市教育委員会に問い合わせ、上記の『名古屋の史跡と文化財(新訂版)』にも、この戒名が書かれていることが判明し、ようやく現時点での終結を得ることができた。

これまでの採訪記の中では、四ヶ月にも渡る長い難産の末の記事となった。従って、全体にすっきりしない構成となり、大変に読みづらいことと思われますが、どうかご了解願いたい。

掲載の写真は、採訪時の五月のものである。

●当記事は、既投稿「大高城跡と大高山春江院」(2005-09-19 16:34)の文中に書いた、大高城主水野忠氏が、その後、戒名を照合した結果、水野和泉守(籐九郎近守)と判明したことから、書き改めたものである。

〇追記(2006.03.01)=『紹巴富士見道記-長島の戦い』に、「[天正十年(1567)八月]十八日、大高城より水野坊州迎ひ船を、加藤庭に押し入れたり。」と書かれており、当時大高城を預かっていたのは、水野坊州守(誰かは不明)であったことが解る。熱田(加藤邸)で連歌師里村紹巴(じょうは)を迎えて、船中では船端叩いて歌い交わし、対岸の知多大高城下の呼続へ招き入れた。夜半過ぎに長島の戦いで長島が攻め落とされ、織田勢が放火した戦火の光が夥しいと書かれ、一首残されている。

旅枕夢路頼まぬ秋の夜の月に明かさん松風の里

翌日、坊州守が馬で見送り、蓮台寺(常滑市小倉町)に着いた。

「松風の里」とは、名古屋市緑区大高町付近のことで、枕詞である。『宗祇袖下』に「松風の里、寝覚めの里、名所なり」とある。

小河水野系図http://blog.goo.ne.jp/heron_goo/e/694986f5283c9212e7114538de019f95