芦峅寺は、立山観光の要衝です、富山地方鉄道立山線に終点立山駅や、立山黒部アルペンルートの西端に当たります

広い芦峅寺地区の入り口近く、立山町役場の南南東約13kmのところに芦峅雄山神社中宮が鎮座します

役場前から県道15号線を東へ、約500mで中米沢信号を右(南)へ、すぐの米沢信号を左(東南東)へ進みます

約700mの沢新信号を右(南)へ県道6号線です、道成りに約15kmで道路左側に芦峅雄山神社中宮が南向き参道で鎮座します

すぐ先を左(北)に入って芦峅寺公民館前の 駐車場に入る事が出来ました

駐車場に入る事が出来ました

参道入口です

雄山神社社號標です

由緒書です

祭神 西本殿 立山大宮 伊弉那岐命

東本殿 立山若宮 天手力雄命

別宮 立山開山堂 佐伯有頼公

當神社は日本三霊山立山を神山と仰ぐ雄山神社中宮にして、延喜式内国弊小社であり、鎌倉時代神道集によれば越中国一の宮称せらる。

鎌倉幕府・室町幕府・金沢藩主の特別崇敬保護を享け、中宮寺塔中の衆徒社人三十八戸軒を列ねて奉仕し、全国に立山の霊験を布教せり。

総拝殿を祈願殿と称し境内二万余坪あり、樹林は富山県天然記念物に指定せらる。

境内に於て草木を採り、殺生を行い、無禮を為すことを固く禁制す。

鳥居です

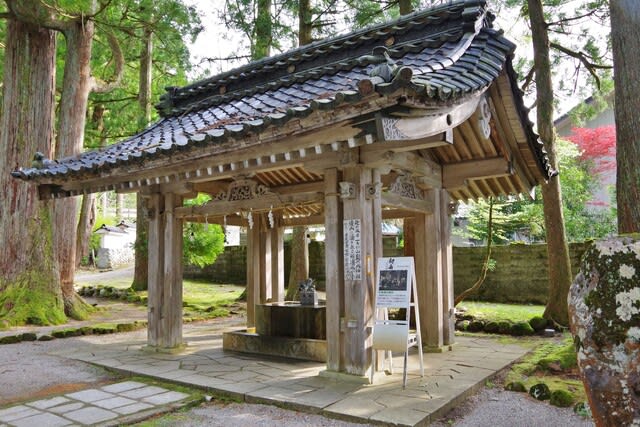

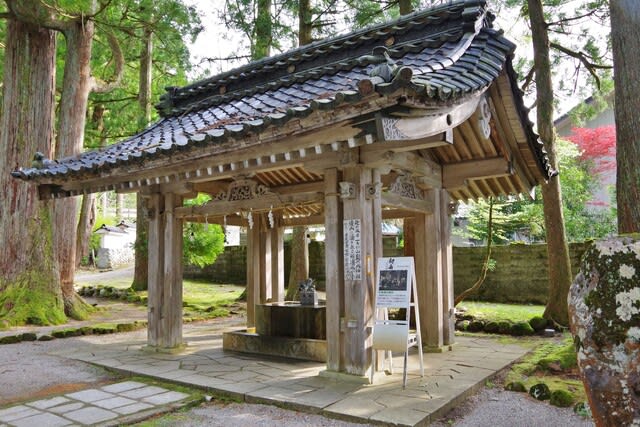

手水舎です

お不動様です

さらに参道を進みます

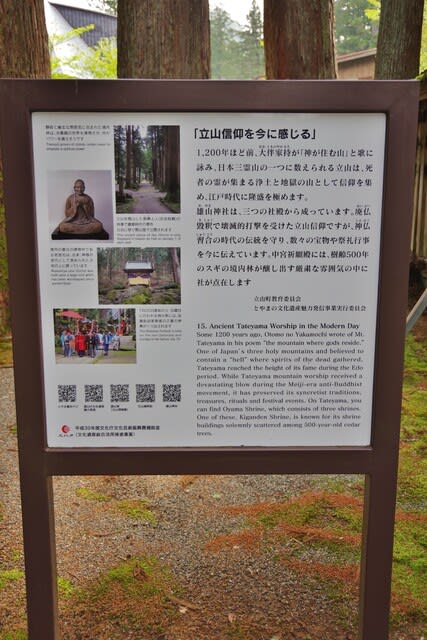

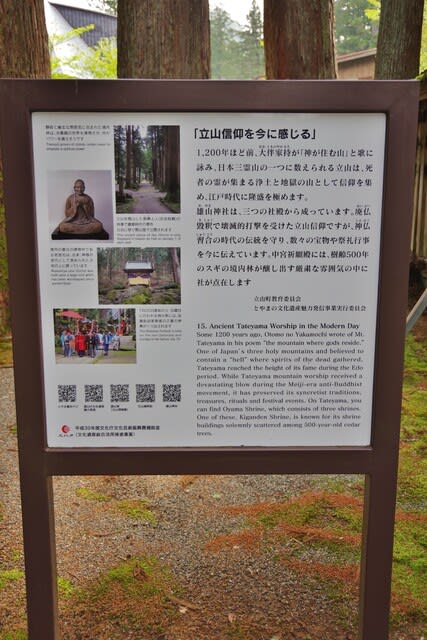

説明版です

「立山信仰を今に感じる」

1200年ほど前、大伴家持が「神が住む山」と歌に詠み、日本三霊山の一つに数えられる立山あh、死者の霊が集まる浄土と地獄の山として信仰を集め、江戸時代に隆盛を極めます。

雄山神社は、三つの社殿からなっています。廃仏毀釈で壊滅的打撃を受けた立山信仰ですが、神仏習合の時代の伝統を守り、数々の宝物や祭礼行事を今に伝えています。

中宮祈願殿には、樹齢500年のスギの境内林が醸し出す厳粛な雰囲気の中に社が点在します。

立山町教育委員会

とやまの文化遺産魅力発信事業実行委員会

歌碑です

「なにはがた おしの・ごとに 風おちて よし苅る舟の つくは彼の岸」

左に治国社です(通称:宝童社・祭神:新川姫命、首から上の病気の守護神・子育ての守り神です)

右には神明社です(左から、麻続御祖社・皇大神宮・豊受大神宮の三社宮です)

神橋を渡ります、参道は三方に分れます

右の参道入って見ます

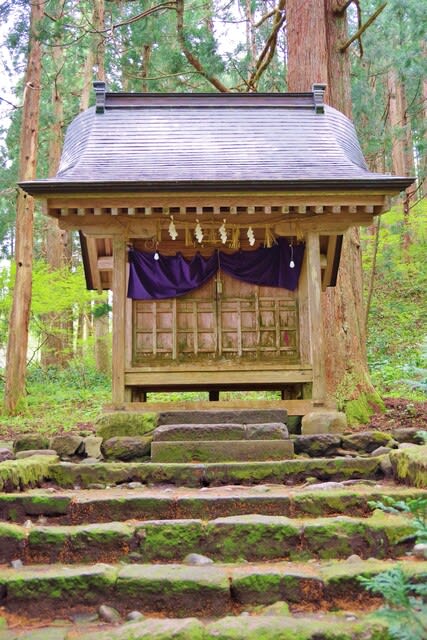

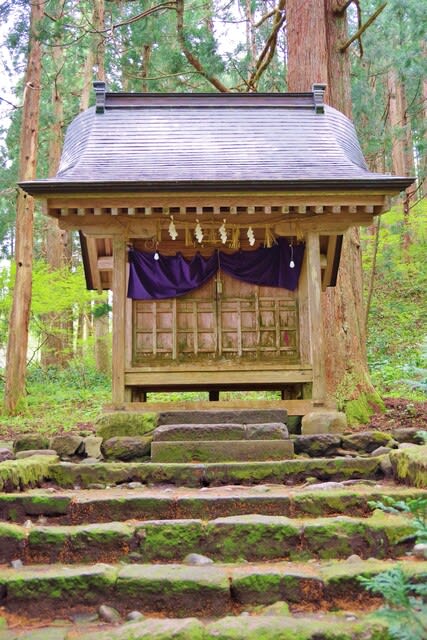

右の参道を進むと若宮です

説明版です

若宮社殿 立山町指定有形文化財(建造物)

昭和39年6月11日指定

構造形式 一間社流造、屋根銅板葺 桁行2.7m、梁間4.7m、棟高5.7m

建立年代 安土・桃山時代

〈概要〉

若宮社殿は、雄山神社祈願殿の境内にある自然の巨岩の上に建立された堂社です。

立山信仰の拠点として栄えた宗教村落・芦峅寺は、古くは中宮寺(仲宮寺)と呼ばれ、若宮は媼堂、閻魔堂、帝釈堂、大宮などと並び中宮寺の重要な堂社の一つでした。

一説には文治元年(1185)に鎌倉幕府が大内冠者惟義に命じて造営したと伝えられていますが、現在の建物は棟札の銘から天正16年(1588)の建設と考えられます。

現在の若宮社殿は一間社流造で銅板葺ですが、当初の屋根は杮葺です。柱は全て角柱で、礎石に据えられています。明治初年には本殿の老朽化が著しく自立が危うくなったため、本殿の外側に全体を覆う軒支柱が造られています。

巨岩の上に建立された姿から「岩の宮」とも呼ばれ、近世の絵図でも岩の上に建つ様子が描かれています。巨岩は、雄山神社祈願殿の境内でこの場所にしかなく、巨岩や大木を霊異の対象とした磐座祭祀の名残を感じさせます。

棟札に記された「ह्रूं」は仏尊を梵字で表した種子と呼ばれるもので「ह्रूं」は不動明王を表す種子です。棟札には堂社に祀る仏尊の種子を書き込む例が多いことから、もとは剱岳を神体とする刀尾大権現を奉祀していたと考えられています。

*「ह्रूं」は尊勝仏頂を表す種字(転写)です、不動明王の梵字に似ていたので文章内で使用させて頂きました、不動明王を種字では「ह्म्मां」フンマーンや「हां」ハーンで表されます。

現在まで継承される雄山神社祈願殿の祭礼では、加賀藩ゆかりの神輿二基が巡幸されますが、若宮の神霊が移される一基には華鬘や錺の刀尾の神の化身とされる白鷹が彫刻されており、江戸時代以前の祭礼から古例を引き継いでいるものと思われます。

若宮社殿は、雄山神社祈願殿境内に残る最古の堂社建築として価値が高く、また、宗教村落・芦峅寺での祭祀や信仰活動の発展について示唆を与える貴重なものです。

剱嶽社です

東側の一段上には開山廟所です

公民館駐車場から見上げました

真ん中の参道は霊廟への道ですです

熊に乗った金太郎ではありません、熊は立山権現の化身です、乗っているのは立山開山の慈興上人佐伯有頼公ですよね

立山開山御廟です

裏面です、「慈興上人佐伯有頼公 天平宝字3年6月7日 入定留身之地也」とあります

左の参道を進みます

すぐ左に境内社ですがお名前が解かりませんでした

右手に祈願殿が見えて来ます

日本三霊山立山大権現祈願殿です

石祠ですがこちらもお名前が有りませんでした

祈願殿の北側奥に社です

境内の一番奥には大宮です

では、境内の杉の巨木を見て行きましょう

2023年4月21日午前7時40分訪問です

広い芦峅寺地区の入り口近く、立山町役場の南南東約13kmのところに芦峅雄山神社中宮が鎮座します

役場前から県道15号線を東へ、約500mで中米沢信号を右(南)へ、すぐの米沢信号を左(東南東)へ進みます

約700mの沢新信号を右(南)へ県道6号線です、道成りに約15kmで道路左側に芦峅雄山神社中宮が南向き参道で鎮座します

すぐ先を左(北)に入って芦峅寺公民館前の

駐車場に入る事が出来ました

駐車場に入る事が出来ました

参道入口です

雄山神社社號標です

由緒書です

祭神 西本殿 立山大宮 伊弉那岐命

東本殿 立山若宮 天手力雄命

別宮 立山開山堂 佐伯有頼公

當神社は日本三霊山立山を神山と仰ぐ雄山神社中宮にして、延喜式内国弊小社であり、鎌倉時代神道集によれば越中国一の宮称せらる。

鎌倉幕府・室町幕府・金沢藩主の特別崇敬保護を享け、中宮寺塔中の衆徒社人三十八戸軒を列ねて奉仕し、全国に立山の霊験を布教せり。

総拝殿を祈願殿と称し境内二万余坪あり、樹林は富山県天然記念物に指定せらる。

境内に於て草木を採り、殺生を行い、無禮を為すことを固く禁制す。

鳥居です

手水舎です

お不動様です

さらに参道を進みます

説明版です

「立山信仰を今に感じる」

1200年ほど前、大伴家持が「神が住む山」と歌に詠み、日本三霊山の一つに数えられる立山あh、死者の霊が集まる浄土と地獄の山として信仰を集め、江戸時代に隆盛を極めます。

雄山神社は、三つの社殿からなっています。廃仏毀釈で壊滅的打撃を受けた立山信仰ですが、神仏習合の時代の伝統を守り、数々の宝物や祭礼行事を今に伝えています。

中宮祈願殿には、樹齢500年のスギの境内林が醸し出す厳粛な雰囲気の中に社が点在します。

立山町教育委員会

とやまの文化遺産魅力発信事業実行委員会

歌碑です

「なにはがた おしの・ごとに 風おちて よし苅る舟の つくは彼の岸」

左に治国社です(通称:宝童社・祭神:新川姫命、首から上の病気の守護神・子育ての守り神です)

右には神明社です(左から、麻続御祖社・皇大神宮・豊受大神宮の三社宮です)

神橋を渡ります、参道は三方に分れます

右の参道入って見ます

右の参道を進むと若宮です

説明版です

若宮社殿 立山町指定有形文化財(建造物)

昭和39年6月11日指定

構造形式 一間社流造、屋根銅板葺 桁行2.7m、梁間4.7m、棟高5.7m

建立年代 安土・桃山時代

〈概要〉

若宮社殿は、雄山神社祈願殿の境内にある自然の巨岩の上に建立された堂社です。

立山信仰の拠点として栄えた宗教村落・芦峅寺は、古くは中宮寺(仲宮寺)と呼ばれ、若宮は媼堂、閻魔堂、帝釈堂、大宮などと並び中宮寺の重要な堂社の一つでした。

一説には文治元年(1185)に鎌倉幕府が大内冠者惟義に命じて造営したと伝えられていますが、現在の建物は棟札の銘から天正16年(1588)の建設と考えられます。

現在の若宮社殿は一間社流造で銅板葺ですが、当初の屋根は杮葺です。柱は全て角柱で、礎石に据えられています。明治初年には本殿の老朽化が著しく自立が危うくなったため、本殿の外側に全体を覆う軒支柱が造られています。

巨岩の上に建立された姿から「岩の宮」とも呼ばれ、近世の絵図でも岩の上に建つ様子が描かれています。巨岩は、雄山神社祈願殿の境内でこの場所にしかなく、巨岩や大木を霊異の対象とした磐座祭祀の名残を感じさせます。

棟札に記された「ह्रूं」は仏尊を梵字で表した種子と呼ばれるもので「ह्रूं」は不動明王を表す種子です。棟札には堂社に祀る仏尊の種子を書き込む例が多いことから、もとは剱岳を神体とする刀尾大権現を奉祀していたと考えられています。

*「ह्रूं」は尊勝仏頂を表す種字(転写)です、不動明王の梵字に似ていたので文章内で使用させて頂きました、不動明王を種字では「ह्म्मां」フンマーンや「हां」ハーンで表されます。

現在まで継承される雄山神社祈願殿の祭礼では、加賀藩ゆかりの神輿二基が巡幸されますが、若宮の神霊が移される一基には華鬘や錺の刀尾の神の化身とされる白鷹が彫刻されており、江戸時代以前の祭礼から古例を引き継いでいるものと思われます。

若宮社殿は、雄山神社祈願殿境内に残る最古の堂社建築として価値が高く、また、宗教村落・芦峅寺での祭祀や信仰活動の発展について示唆を与える貴重なものです。

剱嶽社です

東側の一段上には開山廟所です

公民館駐車場から見上げました

真ん中の参道は霊廟への道ですです

熊に乗った金太郎ではありません、熊は立山権現の化身です、乗っているのは立山開山の慈興上人佐伯有頼公ですよね

立山開山御廟です

裏面です、「慈興上人佐伯有頼公 天平宝字3年6月7日 入定留身之地也」とあります

左の参道を進みます

すぐ左に境内社ですがお名前が解かりませんでした

右手に祈願殿が見えて来ます

日本三霊山立山大権現祈願殿です

石祠ですがこちらもお名前が有りませんでした

祈願殿の北側奥に社です

境内の一番奥には大宮です

では、境内の杉の巨木を見て行きましょう

2023年4月21日午前7時40分訪問です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます