オータサンから電話があり「コバヤシさん、G-ストリングを注文したいのだけど」という用件。

「あ、オータサン、オアフからハワイ島に移ったデレクはまたメインランドに引っ越したのでちょっと時間が掛かるかも・・・・」と返事したところ、「何言ってるの、ウクレレのGストリングのことよ!」と返ってきました。

そうでした2012年の9月にオータサンからの依頼でダニエル・マリ弦を30セット購入し、そのうち24セットをお渡ししたのですが、

そこからローG弦一本だけ取り出して使うのは不経済なので、同じ系列のラ・ベラの弦からいろいろなゲージのシングル弦を28本入手して

オータサンに送って実験してもらったところ、025から028ならダニエル・マリ弦と同じ音色がえられるとのことでしたので、爾後はラ・ベラの弦を発注することにしていたのですが、2年半も前のことですっかり忘れていました。

ダニエル・マリ弦とあわせて40本も使える弦があったのですが、それから30ヶ月近く経ったので手持ちが底を尽いたのでしょう。

特に今年の秋に向けて新しいアルバムを作成したので、その演奏に使うウクレレは毎回新品の弦を張り替えていたのではないでしょうか。

そこで今回は026の弦を10本とのご依頼でしたので発注し、届いた10本を早速お送りしました。

=====================================================

ローG調弦を採用しておられる方はみなさん「弦」の選定に苦労しておられることでしょう。

もともとローG調弦が実現したのは金属の巻き弦技術が確立したことで弦長の短いウクレレという楽器でもイントネーション(いわゆる「オクターブ・ピッチ」)をほとんど損なわずに3弦のCよりも低いG音が得られるようになり、ソロ演奏の音域を拡大できるようになったわけです。

でも巻き弦によるローG弦にはいくつかの問題点がありました。

1) 音色が華やかなためほかの3本弦の音色とのつながりが悪い。

2) 芯の上に細い金属線を巻いて作成するため、フレットに擦れて磨耗することでほかの弦より寿命が短い。

3) 演奏中に弦の表面に指を滑らせると「キュッ」という音が出て気になる。

4) 巻き弦として採用されている細い金属線の大半が銅に銀メッキを施したもののため、使用中だけでなく保存中でも空気中の硫黄成分や弦の袋を束ねる際に使う輪ゴムから滲みだす硫黄成分によりその銀が硫化し、黒く錆びてしまう。

これらの対策のため、いくつかのアプローチがありました。

まずは2008年4月にご紹介したラ・ベラのフラット・ワウンド弦「Golden Alloy Polished」という巻き弦です。

「Golden Alloy (金色の合金)」とあるように、弦の表面が金色をしていて高級感があります。材質は不明ですが銅の合金(黄銅?)と思われます。

そして「Polished」とあるように表面が研磨されているようです。フラット・ワウンド(平らな巻き弦)ですのでおそらくリボン状の線を巻いた後に弦の表面を研磨したのでしょう。

この弦はフラット・ワウンドのため一般的な巻き弦(断面が円形の線を巻いた「ラウンド・ワウンド」)に比べると弦の振動が抑えられるのでほかの三本の弦の音色とのつながりが改善されるとともり「キュッ」という音もほとんど感じられなくなります。

これらの特長のため、愛用者も多く、PUAPUAでもローG弦として販売されていました。

ちなみに上記の袋の表示で中段は従来のラウンド・ワウンド弦、そして下段はフロロカーボン弦で、それそれユーザーのお好みで選んでいただけるようになっていました。

しかしこの弦は素材(たぶん黄銅)を研磨した状態で使用するので、時間とともに酸化して弦の表面が黒く変化するという欠点があるため、PUAPUAでは現在取り扱いを中止しています。

===========================================================

金属巻き弦の音色自体は力強くて悪くないのですが、上記のような欠点があるので「巻き弦」ではない弦が登場しました。

私の愛用するレイラニ・テナーは製作時にナイルガットを送付し、それにあわせた設計を依頼してありまので、「ナイルガットのプレイン(無垢)弦」をローGに使うと言う変わった使い方をしています。

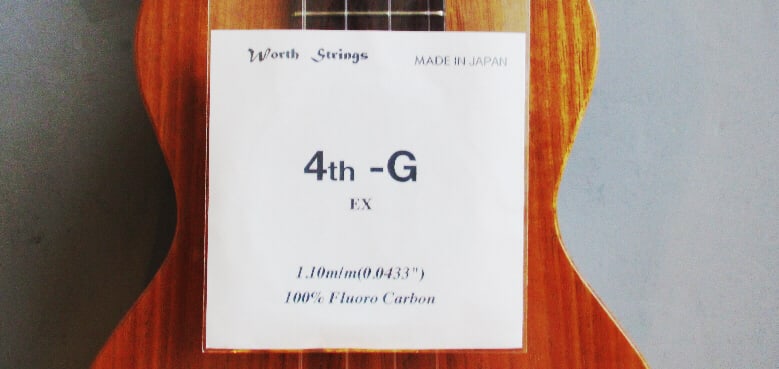

でも、一般的にはワースで代表されるフロロカーボン弦によるローG弦が使われています。

フロロカーボンという材料はナイロンより密度が高いので、そのぶんゲージ(直径)を小さくできるのですが、それでもあまり太い弦を張ると特にスタンダードやコンサート・ウクレレではセットバックを最大に設定してもイントネーションの問題が改善できない場合が生じます。

このため本来必要なゲージよりやや細いものが使われていますが、それにより弦の張力(テンション)が不足することで、巻き弦と比較するとやや頼りない音色になることがあります。

======================================================

「巻き弦」はナイロン・フィラメントを束ねた芯の上に金属の細い線を巻いてあるのですが、逆転の発想でプラスチックの素材の中に金属(ここでは銅)の粉末を練りこむことで密度の高い低音用の弦が誕生しました。

これがAquilaの赤弦です。

この発想はもともとAquila社初のアコースティック・ベース(写真手前)開発時に生まれたようで、

ベース用の弦としては一定の成果を挙げていたようです。

でもウクレレ用の弦としては大きな欠点を持っています。それは切れ易いという点です。

プラスチック素材と言うものは本来内部の結合力が強いので弦に使用した際に、どんどん伸ばしていくとゲージが細くなっても簡単に切れることはありません。ところがこの弦は内部に結合力の全くない銅の粉末を練りこんでいるために、どんどん伸ばしていったり、演奏中に張力が変化したりすると断線することがよく起こるのです。

たとえアマチュアであっても演奏中に弦が切れるのは大問題で、ほかの弦でしたら演奏前に新品の弦に張り替えておけば演奏中に切れることはほとんどないのですが、この弦ではそれが当てはまらず、全くの新品でもすぐに切れる場合すらあるので、この弦だけはお勧めできません。

=======================================================

ところで、最近ネットで話題となっている弦にフリーモントの「Soloist」という弦があります。

「Squeakless Polished String」と表記されているように「キュッキュッと言わない研磨した弦」ということなので、調べて見ました。調査結果はあとでご紹介いたしますね。

=====================================================

もうひとつ話題の弦があります。

それはプロデューサーとしてグラミー賞を何度も獲得したダニエル・ホーの名前を冠した弦なのです。

この弦は「ナイロンとは全く異なる新素材PVDFから作った弦」と紹介されていて、結構高い値付けがされています。

そこで大枚を叩いてこの新素材弦を購入する前に「PVDF」という素材について調べて見ました。

すると思いもよらぬ結果が得られました。

なんとPVDFとは「ポリ弗化ビニリデンのことで、別名「フロロカーボン」とのこと。

「フロロカーボン」という名称で一般化しているものをいかにも新素材であるかのような表示をし、しかも高い価格を設定しているのは誠実なメーカーとはとてもいえないでしょう。

(大枚を叩かずに済みました!!)

====================================================

ここで突然、と言うかタイトル写真に使ったキーボードに話題を変更しましょう。

この特殊なキーボードを「知っている!」かたはかなり以前に一斉を風靡した富士通のワープロ「OASYS」をご存じなのです。

「OASYS」という名称はOA Systemからとったと思われるのですが、赤い丸で囲った部分にある特殊なキーを使うことで日本語ワープロでありながらすべての仮名をワンタッチで入力できる「親指シフト」という優れた入力システムに特徴があります。

もちろんいまでは全く存在しない「日本語ワープロ検定試験」で私が2級を取得できたのはこの「親指シフト」のおかげだったのです。

「OASYS」というのはもちろんオアシス「OASIS」を捩ったものですが、アメリカでは「Oasis」を「オアシス」と発音しても通じません。みなさんこれを「オウエイシス」と発音しているためです。もしかするとヨーロッパでは「オアシス」と呼ぶ国があるのかもしれませんが・・・・と言いますのは、以前朝日新聞の投書欄に米国人の英語教師が「ラジオやTVでNATOのことをナトーと発音しているがそれは間違いで正しくはネイトウと発音するのです。外国語は正しく発音すべきです。」という投書をしたのですが、すぐさまNATO(北大西洋条約機構)の本場ドイツやフランスの人たちから「ヨーロッパではナトーと発音するのが普通。」と反論がありました。

それでなくても日ごろ米国人からウクレレのことを「ユーカレイリ」と言われるのが気になっていますので・・・・

閑話休題、というか本題に戻って、そのOASISブランドの弦が今年(2015年)の全米楽器ショーで話題になりました。

それは最初に紹介した「巻き弦の欠点4項目」をすべて改善した弦として注目を集めたのです。

まず素材として黄銅や銅よりもはるかに錆びにくく磨耗にも強い燐青銅(Phosphor Bronze)を採用したことで、

2) フレットに擦れて磨耗し、断線しやすい、と

4)錆び易い、の2点が改善されました。

そしてこの燐青銅の線をナイロン・ファイバーの芯に巻く前に円形断面が楕円形断面になるように加工し、それをリボンを巻くように巻きつけます。これにより「フラットワウンド」ほどではないにしろ

1) 音色がつながる、と

3) 「キュッ」という音が出にくい、といずれも改善されたのです。

彼らはこの弦を「R.N.(Reduced Noize) 雑音を減らした弦」と呼んでいて、「Warm」と「Bright」の2モデルを発売しました。

そしてこの弦を含めたフロロカーボン弦のセットもWarmとBrightそれぞれ発売しています。

面白いのはローG弦以外の3本はワースと同様「ダブルレングス」すなわちテナーに張っても2台分取れる長さ(63インチ=160センチ)なので、2台に張ってもよし、1台に張ってそれが痛んだら残りの半分を張る、と言うような使い方ができるのですが、ローG弦だけは1台分のエンベロープが2つ入っています。

これはほかの弦のように半分を残しておくと、折角密封していたエンベロープを開封したままになってしまい、いくら「錆びにくい弦」だとしても錆びるおそれがありますので、これだけは別エンベロープにしたのでしょう。

(別の見方をすると、弦を巻いてもらう工場が「63インチはムリでギター用の長さ(39インチ=99センチ)までしか製造できなかったとも考えられますが・・・・)

==============================================

上記2008年のブログにはこのような写真も掲載しました。

従来ですとこれだけ拡大した写真を撮るには専用のカメラアタッチメントを付けた光学顕微鏡か必要でしたが、今ではUSB顕微鏡がたくさん発売されているので上記の写真もUSB顕微鏡で撮影しました。

ところがその後3回ほどPCが昇天してしまい、そのつどソフトウェアのCDが見つからなかったために、今回3台目のUSB顕微鏡を急遽購入いたしました。(右は2代目のUSB顕微鏡です・・・・ソフトがないため動作せず)

でも折角新品を購入したのですがソフトウェアとPCの相性が悪いためほとんど機能しないなかでの測定でした。

なにしろ観測したPC画面がエクスポートできないのです。それでは、と「画面コピー」をしようとしても見ているとおりの画面の一部しか取り出せないので、やむを得ずその画面をデジカメで撮影してなんとかPC画面がファイルになるのですが、当然ながらディスプレイの画素が見えてしまうのでそれを減少させる後加工までしてやっとここに載せたような写真になる始末です。

顕微鏡で見るためにそれぞれの弦の切れ端を一枚の台紙に貼り付けました。

上段はFremontのSoloistとLaBellaの908

中段は端部を斜めに切ったFruolocarbonとAquila Red

下段はRound WoundとOasisのWarmとBright

です。

各段の顕微鏡写真です。

まずはSoloist(上)とLaBella908です。

フラットワウンドの製造方法として、まず普通の円形断面の線をまきつけてからその表面を線径の半分近くまで削り落とす、という方法もあるのですが、この両者ともその方法ではなくリボン状の線を巻いていることが分かります。

Fremontという弦メーカーのサイトが見つからなかったのでもしかするとSoloistはLaBellaのOEM(相手先ブランド)製品ではないかと予想していたのですが、この写真からリボンの表面がまったく違うこと、リボンの幅が違うことと、肉眼で見ても素材の色が違うことなどで、少なくとも単なるOEM製品ではなさそうです。

FluorocarbonとRed弦でも面白いことが分かりました。

まずフロロカー^ボンですが、写真から見ると、チューブ状の素材に溶融した内容物を流し込んだのではないかと想像される密度の違う部分が分かります。

一方Red弦ではキラキラ光る銅の粉末が断面にも表面にも見受けられるので、特に表面には銅の粉末が現れないような細工は全くしていないようです。

最後に巻き弦組!です。

残念ながらこの写真からは円形断面(一番上)か楕円形断面(中と下)かの判別はつかなかったのですがWarm弦(中段)とBright弦(下段)の巻きピッチが違うことが分かりました。すなわちWarm弦は細い線(実測で0.005インチ程度)を狭いピッチで巻き、Bright弦は太い線(0.007インチ程度)が巻かれているので当然ながらピッチが広くなっています。

そして巻かれた状態でのゲージがWarm弦で0.033インチ、Bright弦で0.031インチですのでBright弦はWarm弦と比べて単に直径が小さいだけでなく巻き線のピッチが広いことで弦が振動しやすくなるので明るい音が出るのでしょう。

よく考えられている設計ですね。

ここで、フラットワウンドを含めた「巻き弦組」の構造原理図をご紹介しておきますね。もちろん模式図ですので実際の寸法関係にはなっていないことをご承知おきください。

今回登場した弦の集合写真?です。

巻き弦の宿命である「錆」対策として、Oasis弦は光を通さないプラスチック袋をさらにヒートシールしているので、もともと錆びにくい燐青銅を使っていることもあってほぼ万全の対策と思います。

一方、フラットワウンド組?ではLaBellaが防錆紙によるエンベロープの中に弦を収めているので一応の対策にはなっているでしょうが、特に密封しているのではありませんのであまり効果は期待できないでしょう。

もっともFremontは何の対策もしていない紙製のエンベロープをポリ袋に収めてあるだけですのでこれまたあまり防錆は期待できません。

銀メッキ線による巻き弦が錆びると、たとえ使用前でもこのようになります。

これを顕微鏡で見ると

真っ黒ですね。

あたらしい弦の情報を興味深く読みました。

新大久保クロサワ楽器本店のクラシックギターフロアでLabella4弦用バラ弦を

私を含めお仲間が次々にまとめ買いするので店側も???だったでしょう。

MATTさんの弦の研究・比較。面白く、驚きでもありました。Low-Gを使うって大変なんですね。そしてウクレレの弦も沢山の種類があるんですね。知らないメーカーばっかり!

これは弦の太さによってイントネーション(いわゆるオクターブピッチ)が変化するのを嫌うためと、指で弦を押さえたきの指が弦から受ける感覚が一定であることを好むためにそうなったのでしょう。

でも、私たちがそれを真似すると3弦(C弦)はユルユルで弾けたものではありません。さすがオータサンです。

今回はの注文もこれら3本のゲージに極めて近い0.026インチというのもこの延長線上にあることが分かります。

すなわち、普通、ローG用の巻弦のゲージは0.030 インチから0.033インチ程度ですが、これですとオータサンの許容範囲にはいらないのでしょう。

メ-カ-の人も気にしていることがよくわかり、今度これを参考に捜してみます。

その点から弦のメーカーへの要望が大きかったのでしょうね。

これからもこの対策をした弦が出てくると思いますので注目して行くつもりです。

ホヌアの工房には到着日にタクシーで行き、タクシーを待たせたまま見学したり楽器を無事受け取ってもどってこられたようです。

コアロハの工場移転はグンとずれていまの見通しでは7月ごろになりそうな感じです。