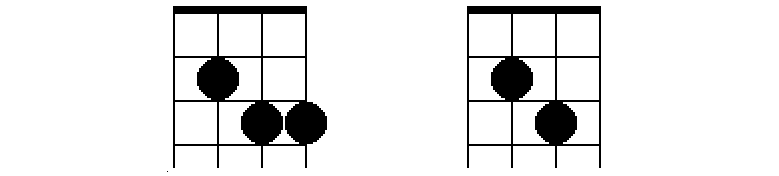

まず最初に、この二つのウクレレでの押さえ方のコードネームはなんでしょう?(4弦からGCEAとした場合)

ふつう、同じ押さえ方でも異なるコードネーム「異名音」が存在しますので、それぞれ複数のコードネームを考えてみてください。・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ハワイに来て半年経過しましたが、プロ・アマを問わず地元のミュージシャンのウクレレを聴くと、日本で弾いていたようなキチンとしたコードではなく、それらのコードにいろいろな音を次々加えて賑やかな?コードで演奏していることが多いことを実感しました。

そして、彼らはこれらの賑やかな?コードを必ずしも理解しているわけではなく、耳から入ったほかの人の演奏を採りいれて自分なりに弾いているようで、それらのコードネームが何であるかなどは知る必要がないようです。

ただ、自分が理解するためにはやはりコードネームから入ったほうがよいと思い、以下にそれらのコードの分析結果(大げさ!)の一端をご紹介いたします。

まず、圧倒的に多く使われているコードは「サス・フォー」です。ご存じのように「サス・フォー」というコードは正式には「サスペンデッド(吊り上げられた)・フォース(四度)」すなわちメイジャー・トライアド(たとえばC,E,G)の中央の長三度音Eを半音高いF(完全四度音)へと吊り上げることによりC,F,Gというコードを構成したもの「Cサスペンデッド・フォース(略してCサス・フォー:Csus4)」を言います。

ただしこのコードは不安定な感じを与えるのでその後は当初のトライアドC,E,Gに戻る(解決する)ことが原則です。

同じことがドミナント・セブンス(たとえばC,E,G,B♭)でも存在し、C,F,G,B♭のコードのことを「Cセブン・サス・フォー:C7sus4」と呼び、やはりその後もとのCセブンスに戻るのを原則としています。そしておそらくこちらのほうが日本ではポピュラーと思いますが、ハワイでは前者のCsus4(もちろんこれだけでなく別なルートをもつそれぞれのサス・フォーが存在しますが)が極めて頻繁に使われています。

極端な場合C7sus4からC7には戻らずほかのコードへとどんどん進んでいく場合もあります。これも感覚的に使われているので厳密に言えばC7(11)と表現すべきかもしれません。ただしドミナント・セブンス、メイジャー・セブンス、マイナー・セブンスなどのセブンス・コードの上にテンション音(九度、十一度、十三度)が加わった場合にはカッコ表示すなわちC7(9)、C7(11)、C7(13)などをを省略してC9、C11、C13(そしてCM9・・・、Cm9・・・)のようにも表現できますが、C11と書くと普通はC7(9,11)のことになるので、C7sus4と同じ構成音をもつコードの場合はC11よりはC7(11)またはC7add11と書いたほうがよさそうです。

最近ではCsus4なりC7sus4のことを省略してCsusとかC7susと表示することが多くなっていますが、じつはサスペンデッド・コードにはもうひとつ「サス・ツー」というものがあります。いまでこそ滅多にお目にかかりませんが、昔の楽譜をみるとこのサス・ツーすなわちCsus2のような表示がときどき出現します。

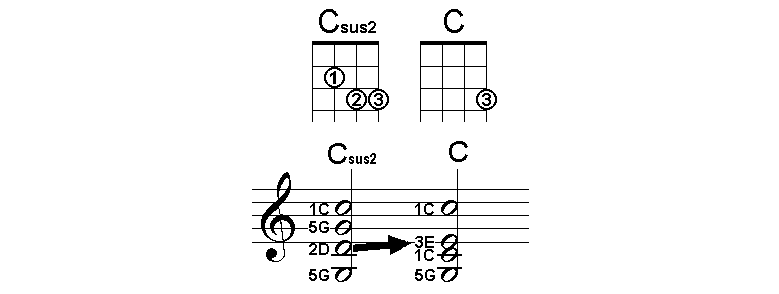

「サス・ツー」というのはハ長調の場合ですとC,E,Gのメイジャー・トライアドの中央の長三度音Eを全音低く「吊り下げ」たもので、C,D,Gのような構成和音を「Csus2」と呼び、これもその後オリジナルのトライアドC,E,Gに「解決」するのを前提としていることはCsus4のケースと同じです。

「サス・ツー」が見かけられなくなった理由を推定しました。たとえばCsus2をウクレレでおさえるとこの図の左側のようになります。すなわち4弦からG(五度),D(二度),G(五度),C(一度)となります。

ところがルートこそ違いますが右側は「異名音」であるGsus4すなわち4弦からG(一度)、D(五度)、G(一度)、C(四度)も構成音が全く同じであることが分かります。したがって乱暴な推測をすれば、実用上どちらかが存在すれば十分(かどうか厳密には??ですが・・)なため「サス・フォー」だけが生き残り、果ては「サス」だけで通じるようになったと考えました。(勘違いかも・・・汗)

まったく同じ関係がGsus2(左)とDsus4(右)にも存在します。もちろんこれ以外にも別なルートを持つ10組があるわけです。

・・・ということでタイトルのコードネームクイズ(?)の答えは左側がCsus2もしくはGsus4、右側がGsus2もしくはDsus4であることはお分かりいただけたと思います。

さらに「構成音が不十分なコードも含む」と解釈を拡大すれば左側はD7sus4、右側はA7sus4と定義することもできそうですし、まだ他にもあるかもしれませんね。

ウクレレのような弦楽器では特に「サス・ツー」が好まれないのかもしれません。その理由としては弦楽器でコードを押さえた場合、サス・フォーのように一時的に「吊り上げる」のは簡単ですが「吊り下げる」のは「不可能」または「押さえにくい」という状況が起こることがあるためかもしれません。

いずれにしてもこちらのミュージシャンたちは「サス・ツー」の代わりに「アド・ツー(またはアド・ナイン)」を多用しています。「アド・ツー」というのはちょうどC6がメイジャー・トライアドにA(長六度音)を加えてC,E,G,Aとしたように、C,E,Gに長二度音のDを加えてC,D,E,GとしたものでC2またはCadd2と表記します。でもこれらの表記もあまり馴染みがなく、同じ構成音であるCadd9と表記させるのが普通のようです。ただ、今でもC2のような表記をする向きもありますので知っておくことはムダではないでしょう。ただ、C2のことをC9と表記すると上述のようにC7add9のことを意味してしまいますのでかならずC(9)またはCadd9と書く必要があります。

・・・・・と、いつもながら長い文章ですが、結論は(それだけで良いのに・・・陰の声)こちらではコードの色づけのために「サス・フォー」と「アド・ツー(アド・ナイン)」が多用されている、ということです。

特にCコードの場合にはCadd2とCsus4が良く使われます。

一方、GコードのばあいはGsus2も可能なので出番があるようですが、それでもGsus4のほうが圧倒的に使われています。

すなわち、一番不必要な音を消すことです。

多分それがセンスなのかと思います。

とてもできそうにありません。

オーターさんの凄さはそこにあると思います。

かさね重ね・・失礼しましたーっ

文中でただ「三度」といっているのは正式には「長三度」で「四度」は「完全四度」そして「二度」は「長二度」です。半音の数で数えると長二度は二個、長三度は四個、完全四度は五個です。ちなみに「マイナー・トライアド」すなわち短和音をつくる短三度は三個でですのでルートと完全五度の間にある音を半音ずつ上げていくと「サス2」「マイナー」「メイジャー」「サス4」と変化するわけですね。