ハワイに住んでいると日本からいろいろな催しがやってきます。

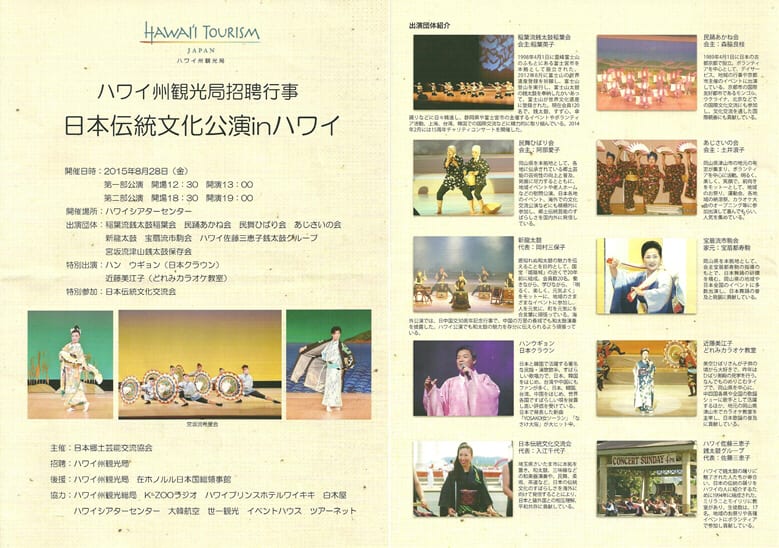

この8月にも「ハワイ州観光局招聘行事で日本国総領事館後援」という触れ込みの「日本伝統文化公演inハワイ」というものがこれまた伝統あるハワイ・シアターで開催されました。

事前に地元の日本語放送局KZOOやアラモアナの白木屋で盛んにPRをしていましたのでかなりの期待をもって会場に参りました。

「日本伝統文化公演」と聞いてまず頭に浮かぶのは日本舞踊、各地の民謡や踊り、和太鼓や三味線、筝曲、琵琶、尺八等の演奏、さらには浄瑠璃、能楽、狂言、歌舞伎、長唄、小唄そのほかにも寄席や大道で行われる芸などきわめて多彩なジャンルが考えられるので楽しみにしていました。

ところがトップに演奏した和太鼓だけは納得の行く「伝統文化」だったのですが、それ以降はほとんどが歌謡曲に振りをつけたような「創作舞踊」ばかりで、会場には次々と戦後の歌謡曲歌手の歌が鳴り響き、舞台では和服を召した方々が入れ替わり立ち代り踊るだけの「伝統芸能」とはとても言えない出し物ばかりでした。

とくにこの主催団体が力を入れていると思われる「銭太鼓」なるリズム楽器を使った踊りが目立ちました。

銭太鼓を使って踊るのはかまわないのですが、「花笠音頭」までも小さな花笠を頭にのせて銭太鼓を振りながら踊るのはいくら創作舞踊だとしても邪道のような気がします。どうでもよいのですが踊り手のお一人が頭の花笠がしっかり止まっていなかったので何度も拾う様子に会場から失笑が漏れました。

同様にたった一つの色物であった「南京玉すだれ」の演技も初歩的ミスの連続でとても「伝統芸能」とは呼べない代物でした。

この様な「伝統文化」とはとても言えないような内容の催しを「招聘」したり「後援」したりしてハワイに紹介するのは経費の無駄としか言えないのではないでしょうか。

たしかに入場無料ではありますが、タダだから、と大目に見るものではないと思います。今回の公演を見て次回からはもう少し「見る目」を持って招聘してもらいたいものです。

結局、この日は会場の冷房がハワイの常のように強力だったことも有って途中で退席いたしました。

===========================================

・・・・・と、ちょっと長い前振りでしたが・・・・・(汗)

先日ハワイ唯一の無料日本語新聞 「日刊サン」にこのようなお知らせが出ていました。

すなわちハワイのクム・フラであるケクヒ(正式にはKekuhi Keali`ikanaka`oleohaililaniという長い名前です)のハラウを中心としたカヒコの踊りと鎌倉の鶴岡八幡宮に伝わる御神楽(みかぐら)の競演という内容でした。

ケクヒのバックにはイーディス・カナカオレ財団が付いていますし、かたや鶴岡八幡宮ですのでいずれも身元がしっかりとして(失礼!) いることから、こんどは安心して参加することといたしました。

==========================================

(ここからは掲示した写真をクリックすると動画が現れるものがあります。)

会場は以前「出張!なんでも鑑定団inハワイ」の収録が行われたコンベンションセンターの320号室で、収容人数は400名程度の会場で、半分以上の席が埋まっていました。

前半の1時間半ほどはケクヒを中心としたカヒコが繰り広げられましたが、いずれも十分に見ごたえのある踊りでした。

まずは会場後部から登場したケクヒがオリを唱えながらステージまで降りてきました。(ちょっと暗くてよく見えませんが・・・・)

そしてMC兼日本語通訳を交えてのオープニングです。

トップバッターはケイキ・フラでしたが、この日は夜のステージでしたので出演が終わってすぐに子供たちを帰宅させたそうです。

それ以降は大人のフラが次々に繰り広げられました。

・・・・・と、いずれもなかなか見ごたえのある踊りでしたが、残念なことにどれも曲名が分かりませんでした。(涙)

=====================================================

休憩を挟んでいよいよ「御神楽」の時間になりました。

まず鶴岡八幡宮の吉田宮司長による講演がスライドを併用しておこなわれました。

冒頭、かなりの時間をかけて英語での講演をされた努力は素晴らしかったです。もっとも途中からは日本語となりましたが。

この講演の中で御神楽と里神楽の違い、宮中で演じられた御神楽を鶴岡八幡宮で800年ものあいだ伝承してきたこと、御神楽の構成など詳しい説明をされました。

ところで入場者にはこのようなパンフレットが配布されました。

そしてこのパンフレットの中で、この日に演じられるプログラム曲目がアルファベットで書かれていましたが

1. Introduction by Nincho

2. Netori

3. Ajime-saho

4. Yorozuyo-no-mai

5. Urayasu-no mai

6. Awase Natori

7. Sonokoma

これらの「日本語」が漢字でどのように書くのか、さらにはどのような意味かがまったく分かりません。

たしかにパンフレットには、たとえば「He is the chief of the kagura musicians and is called Nincho」のように解説されていますが、私たち日本人にとってはどのような漢字かも知りたいところです。

4.のYorozuyo-no-maiと5.のUrayasu-no-maiの二つは意味はともかくどのような漢字であらわされるのかはなんとか想像がつきますがそれ以外の項目はまったく見当がつきません。

2. Netoriはもしかして「寝取り」?・・・・まさか!

ネットであれこれ調べまくってやっと大半がわかりましたが・・・・汗

1. Nincho:人長は楽士のリーダー。彼がこれから演奏が始まることを紹介します。

2. Netori:音取 管弦合奏の始めに作法として行う一種の序奏。楽器の音調を整え、雰囲気を醸成する。

3. Ajime-saho:阿知女作法 神の降臨を喜ぶ「呪文」のフレーズのこと

4. Yorozuyo-no-mai: 萬代舞 意外と新しい1963年作の曲、伊勢神宮の記念式典のために作られた。

5. Urayasu-no-mai:浦安の舞 皇紀二千六百年(1940年)を記念して当時の宮内省雅楽部楽長の多(おおの)忠朝(ただとも)が作曲。ちなみに多家は代々雅楽の楽士の家柄で、戦後活躍したジャズバンドリーダー多忠修(おおのただおさ)も楽士を辞めてジャズの世界に飛び込んだ人物。

私の中学校の音楽の先生も多という姓でこの家系のかたでした。

6. Awase Netori:このAwaseだけがどのように書くのか分かりませんが(たぶん「合わせ」でしょうね・・・)終幕を前に再度の音あわせです

7. Sonokoma:其の駒 演奏の最後に神の乗り物の駒を歌って、惜別の情を表した歌。

==============================================

演目の意味が分かったのは自宅に戻ってからでしたので、当日は何がなにやら分からないまま干渉していました。

まず1.の人長、すなわち楽士たちのリーダーによるこの日の演奏を紹介する舞です。

続いて2.の音合わせです。笛の音にはじまります。

次は3.の阿知女作法になります。

いよいよ舞が加わって4.の萬代舞となりました。

続いてもうひとつの舞である5.浦安の舞です。

もう一度「6.音取」があったあと、人長による閉演の舞 7.其の駒 となりました。

終演後、ハワイと日本双方の出演者が舞台に並びました。

まずは鶴岡八幡宮からの出演者です。

続いてkeiki以外のハワイからの出演者を加えての勢ぞろいです。

==============================================

今回の催しは期待を大きく上回る内容で、カヒコだけでも今までメリー・モナークなどで見ていた「競技フラ」的なものとはまったく違う、それこそ催しのタイトルにあるような「神への祈り」があらわれた踊りでしたし、御神楽にいたってはわれわれが日本にいても滅多に見る機会がない貴重な「伝統文化」と言えますので、このすばらしいふたつの文化の競演が見られたことは大変有意義だったと思います。

パンフレットの最後に「Promoted by Enju no Kai」とありましたのでこの「Enju」を漢字ではどのように書くのかにも興味を持って調べてみたところ、この会は鶴岡八幡宮の外郭団体で「槐の会」と書くそうです。

ウィキペディアによると「槐」とは

「中国原産で、古くから台湾、日本、韓国などで植栽されている。和名は古名えにすの転化したもの。

街路樹や庭木として植えられる。葉は奇数羽状複葉で互生し、小葉は4-7対あり、長さ3-5センチの卵形で、表面は緑色、裏面は緑白色で短毛がありフェルトのようになっている。開花は7月で、枝先の円錐花序に白色の蝶形花を多数開き、蜂などの重要な蜜源植物となっている。豆果の莢は、種子と種子の間が著しくくびれる。また木質は固く、釿(ちょうな)の柄として用いられる。」

とありました。

(今回の「写真」と「動画」そして「演目」が合致していない組み合わせがあるかもしれないことをお断りしておきますね。・・・・なにしろよくわからないまま終わってしまったもので・・・・・と言い訳を!)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます