【お断り】 2019年4月以前は月にかなりの回数のブログを投稿していたが、当時は殆ど1日で仕上げていた。それ以降、1つのブログの仕上げに2日かかり、ときには3日かかるようになり、1週間に1度の投稿ペースとなったが、80歳の残り少ない人生となって、読者数も少なく、ただ書いては投稿する繰り返しに徒労感が募り、時間が勿体なくなり、今後、1カ月に1回か2回にペースを落とすことにした。投稿数が増えても減っても、殆ど変わらない注目度だから、断りを入れる程のことはないのだが、一応知らせることにした。「Twitter」は、これも大して中身のあるものではないが、気が向けば日々投稿しているから、よろしくお願いします。

最初に今回のブログのテーマに関係ないが、2021年8月6日開催の広島市平和記念式典で菅義偉が挨拶を読み上げる際、一部分を読み飛ばした件について。2021年8月6日付「毎日新聞」記事によると、複数枚の原稿を糊で1枚につなぎ合わせて蛇腹折りにしたもので、糊が一部はみ出して紙同士がくっつき、首相が開く際に剥がれなかったためにその箇所を読み上げられなかったとみられると伝えている。要するに原稿を何枚か繋いで折り畳んであるから、目を通す箇所を順に開いていく形式になっていたものが、一部分糊でくっついていて、そこが綴てある具合になっていて開くことができず、次に開くことができた箇所を続きだと思って、そのまま読み続けた結果、一部分を読み飛ばしてしまった。

「共同通信」記事によると、政府関係者の話として「完全に事務方のミスだ」と伝えているが、意図しないミスであったとは限らない。政権に不都合な情報を官僚がマスコミや野党側にリークして大問題になることが間々ある。意図したミスだとしたら、菅義偉に失点を与える、あるいは菅義偉の足を引っ張る目的からそうした可能性が浮上する。そういうことをして、身内の中で喜ぶ誰かがいる。色々と考えられるが、魑魅魍魎が跋扈する永田町である、意図したミスである方が断然と面白い。

糊がくっついていて一部開くことができなかったが事実だとしたら、菅義偉は前以って目を通していなかったことになる。いくら官僚に書かせたとしても、官房長官等と図って、このような文章にしてくれと官僚に指示した箇所もあるはずだし、内容そのものが広島原爆投下の犠牲者を悼むと同時に平和への誓いを平和記念式典参列者のみならず日本国民に向けて発信する厳粛なメッセージとなり得るものだから、普通だったら、思いを噛み締め、伝えるために一度は目を通すはずだ。だが、目を通さなかったために糊がくっついた状態のまま平和記念式典の場に持ち込んでしまった。要するに平和記念式典という厳粛な空間で事務的なひと仕事を消化したに過ぎなかったといったところなのだろう。読み飛ばしても、意味が繋がっていないことに気づきさえしなかったのだから。

2021年6月9日に厚生労働省がインドで広がる変異ウイルス「デルタ株」が6月1日~6月7日の1週間に8都県から合わせて34人の感染が確認されたと報告があったと発表したこと、7月中旬には国内で確認される新型コロナウイルスの半数以上を「デルタ株」が占めると予想する専門家がいたし、京都大学の西浦博教授が2021年6月9日開催の厚生労働省専門家会議でインドで確認された新型コロナウイルスの変異ウイルスについて国内での感染力は従来のウイルスの1.78倍になっている恐れがあるという分析結果を示したことなどを複数の「NHK NEWS WEB」記事が伝えていた。

2021年5月31日~6月6日までの1週間に東京都の研究機関が行ったスクリーニング検査でインドで確認された変異ウイルス「デルタ株」が3割あまりにのぼり、これまでで最多となったと「NHK NEWS WEB」記事が伝えている。

2021年6月10日付の「NHK NEWS WEB」記事はイギリス政府2021年5月22日提出報告によると、「デルタ株」に対するウイルスの働きを抑える中和抗体の量はファイザー・ワクチン88%、アストラゼネカ・ワクチン60%で「2回の接種で十分な効果が得られる」と伝えている。

つまり、2021年6月10日の時点で両ワクチン共に「デルタ株」に関しては1回接種のみでは的確な有効性は期待できないと言うことを知らしめたことになる。このことはイギリスがワクチン接種が進んだことから様々な制限を解いて社会経済活動を活発化させたが、2021年5月末から「デルタ株」による新規感染者が増加、6月30日には25606人の新規感染者、7日間平均が19005人にまで達したために2回目の接種を急いだという事情が証明することになる。

と言うことは、「デルタ株」を向こうにしてワクチン1回接種の進み具合のみで感染状況の増減についてあれこれとは評価できないことになる。

こういった情報は菅政権は把握し、専門家に検証を指示しなければならない。

2021年6月16日付「NHK NEWS WEB」記事が厚生労働省が2021年6月14日時点の自治体報告集計で「デルタ株」感染者は全国合計117人、1週間(8日~14日)で30人増と発表したと伝えている。勿論、感染者数自体が多いからだろう、東京都が最多の30人、神奈川県が17人、千葉県が16人等と首都圏が上位を占めている。但し感染者全てのウイルスの型を調べているわけではない。感染者の幾例かのウイルスを抽出・検査して人数を割り出す。陽性率は検査実施件数に占める「デルタ株」保有者の割合で示す。実際の感染者数はもっと多いかもしれない。感染力が従来のウイルスの1.78倍(菅義偉は1.5倍としている)ということなら、危機管理として計算よりも多い感染者数と見るだけの危機感を有して対処すべきだろう。

菅義偉は東京都に関して言うと、発令していた緊急事態宣言を6月20日に解除、7月11日までまん延防止等重点措置に移行することを伝えた2021年6月17日の記者会見で、「全国の感染者数は、5月中旬以降、減少が続いています。殆どの都道府県において新規感染者数はステージ4を下回っています。全国の重症者数も減少が続き、病床の状況も確実に改善されてきております。しかしながら、地域によっては感染者数に下げ止まりが見られるほか、変異株により感染の拡大が従来よりも速いスピードで進む可能性が指摘されております」と発言、現状の感染者数減少に主に目を向け、「デルタ株」については感染力の強さが指摘されている程度で済ませていて、さして警戒感を示していない。

対して政府分科会会長の尾身茂は同じ記者会見で「人流の増加というのはもうこの直近5週間ずっと続いているのですよね」と前置きして、「例のデルタ株という変異株の影響。こういうことを考えますと、下げる要因、感染の拡大を下げる要因というのはワクチンというのがある。しかし、上げる要因というのはかなりあるのですね」と、人流の増加と、人流の増加に応じたデルタ株による感染拡大を警戒している。

菅義偉は2021年7月8日の記者会見では次のように発言している。

菅義偉「こうした中でも、残念ながら首都圏においては感染者の数は明らかな増加に転じています。その要因の1つが、人流の高止まりに加えて、新たな変異株であるデルタ株の影響であり、アルファ株の1.5倍の感染力があるとも指摘されています。デルタ株が急速に拡大することが懸念されます。

一方で、感染状況には従来とは異なる、明らかな変化が見られています。東京では、重症化リスクが高いとされる高齢者のワクチン接種が70パーセントに達する中、一時は20パーセントを超えていた感染者に占める高齢者の割合は、5パーセント程度までに低下しています。それに伴い、重症者用の病床利用率も30パーセント台で推移するなど、新規感染者数が増加する中にあっても、重症者の数や病床の利用率は低い水準にとどまっております」

首都圏の感染拡大は人流の高止まりと「デルタ株」の影響だとしている一方で、「デルタ株」の影響はその程度にとどめ、高齢者に対するワクチン接種が進んで、高齢者の新規感染者が減っただの、あるいは重傷化率が減少、医療現場に余裕が出てきたといった趣旨のことを言って、感染状況の好ましい変化を基にワクチン接種の効果に重きを置いた発言となっている。

いわば高齢者のみならず他の世代へのワクチン接種の進捗が「デルタ株」を含めてコロナ感染の解決策となるというメッセージとなっている。このことは菅義偉が常々口にしている「ワクチン接種というのは、正に感染症対策の切り札です」としているメッセージと対応することになる。

菅義偉はこのメッセージを殆ど固定観念としているが、固定観念としているからこそ、このメッセージにはイギリス政府の「デルタ株」の感染力に対してはワクチンは1回接種のみでは的確な有効性は期待できないとする危機感を受けつける余地を持たせていない。要するに「デルタ株」がいくら感染を広げても、ワクチン接種がその感染をいつかは収束させるという文脈の発言しか窺うことができす、「デルタ株」に対するどのような危機感も窺うことはできない。

「デルタ株」に対する危機感のなさは、前にブログに取り上げたが、同じ記者会見(2021年7月8日)での次の発言が証明することになる。

菅義偉「全国の津々浦々でワクチン接種の加速化が進んでいます。自治体や医療などの関係者の御尽力により、今や世界でも最も速いスピードで接種が行われていると言われています。1週間の接種回数は900万回を超えています。本格的な接種が始まってから2か月余りで累計の回数は5,400万回を超え、既に高齢者の72パーセント、全国民の27パーセントが1回の接種を終えています。

先行してワクチン接種が進められた国々では、ワクチンを1回接種した方の割合が人口の4割に達した辺りから感染者の減少傾向が明確になったとの指摘もあります。今のペースで進めば、今月末には、希望する高齢者の2回の接種は完了し、1度でも接種した人の数は全国民の4割に達する見通しであります」

世界最速と言われている日本のワクチン接種速度を誇り、1回目の接種は本格的な接種開始以降約2カ月で累計の接種回数5400万回超、高齢者72パーセント、全国民の27パーセント終了したとその実績を誇っている点は如何にワクチンの力に比重を置いているかのメッセージとなっていて、「ワクチン接種というのは、正に感染症対策の切り札です」の信念が言わせている文言となっている。「デルタ株」を感染拡大の要因以外に見ていないから、「デルタ株」に対する危機感の影すら、当然、見えてこない。

後段の「1回接種人口比4割=感染者の減少傾向開始」のメッセージは、勿論、イギリス政府の対「デルタ株感染力ワクチン1回接種=非的確な有効性」のメッセージとは相反しているが、どちらが正しいか、2021年8月6日付「NHK NEWS WEB」記事から見てみる。2021年8月6日政府発表の最新のワクチン接種状況について1回目接種者5809万5553人、全人口の45.7%。2回目接種者は4155万5539人、全人口の32.7%。高齢者1回目接種者3096万4771人、高齢者全体の87.3%、2回目接種者2839万5544人、高齢者全体の80.0%となっていると伝えている。この全人口にはワクチン接種対象外年齢の子どもを含んでいると解説しているが、集団免疫が全人口の何割の接種とするという基準に従っているからなのはご承知のことと思う。7割という学者もいれば、6割で十分という学者もいる。菅義偉のメッセージは「1回接種人口比4割=感染者の減少傾向開始」だから、集団免疫に向かう「4割」と見ることもできる。

菅義偉は7月末までに希望する高齢者全員に接種を完了すると常々約束していたが、自治体の中には住民の接種履歴を入力、国が管理するVRS(ワクチン接種記録システム)に後日纏めて入力するケースも存在とするから、上記「NHK NEWS WEB」記事も、〈実際はこれ以上に接種が進んでいる可能性があり、今後増加することがあります。〉と断っているが、少々の数字の違いが出るかもしれないものの、大した数字の違いではないはずで、1回目接種完了の高齢者87.3%を接種を希望した割合と看做すと、1回目接種のみで2回目はやめた高齢者がいたとしても、2回目接種完了者が85~6%近辺にまで近づいていなければ、希望する高齢者全員への接種完了とは言えなくなる。

なぜなら、65歳以上高齢者に対するワクチン接種対象者数は3600万人。うち3000万人が接種を受けたと仮定しても、その1%は30万人。2回目と1回目の差、7%は210万人に当たると推定できる。210万人もの高齢者が1回目は接種を受けて、2回目は受けなかったと仮定することは難しい。要するに菅義偉の約束どおりには7月末までに希望する全員が接種を終えていなかったと見るのが妥当であろう。

菅義偉の「先行してワクチン接種が進められた国々では」云々の「1回接種人口比4割=感染者の減少傾向開始」のメッセージはさも日本にも当てはまるかのように自らのワクチン接種の進捗度を、「今や世界でも最も速いスピードで接種が行われていると言われています」との言葉を使って誇っているが、上記「NHK NEWS WEB」が2021年8月6日の政府発表として伝えているように1回目接種者全人口の45.7%に達していて、菅義偉が言う「人口の4割」を超えているが、「感染者の減少傾向」どころか、全国的に感染者が増加、特に東京都に至っては7月半ば前後から新規感染者は千人を超え、7月末になると、2千人を超え、3千人を超え、2021年7月31日には4058人の新規感染者となっている。「1回接種人口比4割=感染者の減少傾向開始」どころか、「1回接種人口比4割=感染者の拡大傾向開始」となっている。

大体が菅義偉の「1回接種人口比4割=感染者の減少傾向開始」のメッセージは、「では、全員が全員、ワクチンを接種しなくてもいいじゃないか」と誤って伝わる可能性は否定できない。

菅義偉がなぜこういう見込み違いを招いたかと言うと、「デルタ株」の感染力の強さを言いながら、危機感を強く持てずに楽観的態度に終始していたからである。菅義偉が言う「1回接種人口比4割=感染者の減少傾向開始」のネタ元は2021年7月17日付「asahi.com」記事が紹介していて、野村総研の「リポート」を読めば、菅義偉が「デルタ株」を如何に軽く見ているかが理解できる。菅義偉は2021年7月3日に首相公邸で梅屋真一郎・野村総研制度戦略研究室長と面会し、リポートの内容についての説明を受けたと、「asahi.com」は解説している。

リポートは、〈日本でも感染拡大が懸念されるインド変異株については、特に1回のワクチン接種時での有効性が低下するという指摘もあり、今回の試算の目安となる状況が担保されるには、特にワクチンの2回接種が相応の比率に進捗するまで、変異株のまん延を回避することが重要になってくる。〉を警戒点として挙げている。要するに変異株のまん延を回避しながら、2回目接種を一定程度の割合にまで進めていかなければならないという条件をつけた「1回接種人口比4割=感染者の減少傾向開始」だった。言い直すと、「1回接種人口比4割」と並行させて「デルタ株」の蔓延を回避しつつ2回目接種を相応程度に進めて初めて成立する「1回接種人口比4割」ということだった。

だが、菅義偉は7月3日に首相官邸で野村総研側から説明を受けていながら、たった5日後の7月8日の記者会見でこの「デルタ株」(=インド変異株)についての警戒点も、2回目接種のそれ相応の進捗度の必要性も一切省いて、「1回接種人口比4割=感染者の減少傾向開始」のメッセージを発信した。「デルタ株」に対する危機感を持つことができず、危機感とは逆の楽観的態度でいたからである。多分、何て言ったって、ワクチン接種が感染症対策の切り札だとするメッセージを常々発信しているのだから、ワクチン接種が全てを解決してくれると思い込んでいたのだろう。

以下「NHK NEWS WEB」記事から拾い出してみると、この7月8日の記者会見の2日前の7月6日の東京都の新規感染者は593人。 前週火曜より117人の増加。「デルタ株」感染者は最多の94人。7月7日の東京都新規感染者は920人。「デルタ株」は71人と減っているが、記者会見と同じ日の7月8日の新規感染者は19日連続前週を上回る896人。「デルタ株」は最多の98人。翌7月9日は822人の感染、「デルタ株」は過去最多の167人。

ネット記事によると、2021年7月8日の日本のワクチン1回目接種者は人口比30.7%。2回目接種者人口比18.1%というワクチン接種が遅れている状況の中で「デルタ株」の感染者は確実に増えていた。野村総研のリポートが伝えている「デルタ株」に対する警戒だけではなく、2021年6月10日付の「NHK NEWS WEB」記事が「デルタ株」に関しては1回接種のみでは的確な有効性は期待できないとするメッセージをもたらしている以上、どのようなメッセージも把握・検証して感染対策に活用しなければならないはずだが、ワクチン接種こそが感染収束の切り札であるとワクチンのみを信奉、「デルタ株」に対する危機感を持つことができず、警戒を怠った。

「東京都の変異株スクリーニング検査の実施状況」を見てみる。「デルタ株」の感染状況は

「L452R」がデルタ変異株を指す。

「L452R」がデルタ変異株を指す。7月26日~8月1日は「デルタ株」の陽性例は減少しているが、変異株PCR検査が前の週の5688件に対して3557件と約63%しか行われていない。数字に基づいて計算すると、2779÷3557×100=77.7%となって、「デルタ株」の陽性率は一貫して増加していることになる。明らかに「デルタ株」の感染力の強さによって感染が拡大している状況が見えてくる。だが、その一方で感染は人流の増減に深く関わっている。例えば極端な例であるが、人流ゼロのところに「デルタ株」感染者が1人現れたとしても、他に感染させることはできない。それなりの人流、あるいはそれなりの人出が感染条件として必要となる。

菅義偉は最初に触れているが、2021年8月6日の広島市平和記念式典出席したあと、記者会見を行った。記者が感染者数の増加とオリンピック開催の関係を質問したのに対して「東京の繁華街の人流はオリンピック開幕前と比べて増えておらず、オリンピックが感染拡大につながっているという考え方はしていない」と述べたと2021年8月6日付「NHK NEWS WEB」記事が伝えている。つまり一方の感染条件となる人流は感染爆発前と比べて増えていないと述べている以上、「デルタ株」の感染力だけで特に東京都の感染が爆発的に増加しているという説明となる。

首相官邸のエントランスホールで行われた2021年7月29日の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の取扱い等についての会見でも、記者の東京オリンピック開催により警戒心が緩んでいるのではないのかとの記者の指摘に対して、「色々な人が色々な御意見を言っていることは承知してます。ただ、このオリンピック大会を契機に、目指して、例えば自動車の規制だとか、あるいはテレワークだとか、こうしたことを行っていることによって、7月の中旬から始めていますけれども、人流は減少傾向にあり、更に人流の減少傾向を加速させるために、このオリンピックというのは、皆さん御自宅で観戦していただいて、御協力いただければと思っています」発言、オリンピック開催が人流の増加を招いているわけではなく、間接的にオリンピックが現状の感染爆発を招いているわけではないと否定している。

7月30日の記者会見でも、「オリンピックが始まっても、交通規制やテレワーク、さらには皆さんの御協力によって東京の歓楽街の人流は減少傾向にあります。更に人流を減らすことができるよう、今後も御自宅でテレビなどを通じて声援を送っていただくことをお願いいたします」云々とオリンピック開催は人流の増加を招いていないを錦の御旗とした紋切り型の説明を繰り返し、オリンピックが感染拡大の原因ではないと否定している。

このようなメッセージには2つの問題点がる。1つは「東京の繁華街の人流はオリンピック開幕前と比べて増えていないなら、少しぐらい外に出ても大丈夫じゃないか」という誤った伝わり方をしなかったという問題点である。

2021年8月7日付「NHK NEWS WEB」記事はIT関連企業の「Agoop」の情報に基づいて2021年8月6日の東京の人出を2つの期間と比較して伝えている。(東京都のみの人出を抽出)

分析時間は日中が午前6時~午後6時までの12時間。夜間が午後6時~翌日の午前0時までの6時間。

🔴 2021年7月23日のオリンピックの開幕前に当たる3回目緊急事態宣言発出中期間(2021年4月25日~6月20日)の平日の平均と8月6日の東京の人出を比較

▽渋谷スクランブル交差点付近は日中+10%、夜間+2%

▽東京駅付近が日中+4%、夜間+13%

🔴4回目緊急事態宣言が8月31日まで延長することが決まった(7月30日)から1週間前(7月24日~7月30日?)と8月6日の東京の人出を比較

▽渋谷スクランブル交差点付近は日中-2%、夜間-1%

▽東京駅付近が日中-2%、夜間+4%

この傾向はほかの記事も同様に伝えている。3回目緊急事態宣言を受けた人出の減少幅程には4回目緊急事態宣言では減っていないこと。反対に五輪会場付近では場所や種目によって20~30%増加していること。要するに五輪会場付近を除いたとしても、人流は減少しているものの、3回目緊急事態宣言時程には人流の減少は見られなかったということになる。

これが菅義偉の「東京の歓楽街の人流は減少傾向にあります」の実態であり、菅義偉がこのメッセージを繰り返すたびにこのメッセージが「では、少しぐらい外に出ても大丈夫じゃないか」という誤った伝わり方をした可能性は否定できない。

もう1つの問題点は2021年7月8日の記者会見で菅義偉が「デルタ株はアルファ株の1.5倍の感染力がある」というメッセージを発信している以上、

「デルタ株の1.5倍の感染力」と菅義偉が言う人流の減少が釣り合っているかどうかである。感染力が強ければ強い程、人流はその感染力に比例させる形で減少させなければならない。この釣り合いも考えずに「人流は減少傾向にある」を繰り返すだけでは「デルタ株」に対する警戒感も危機感もないと批判されても、その批判に妥当性を与えなければならない。

2021年8月1日付「NHK NEWS WEB」記事が「デルタ株」について「水ぼうそう」と同じ程度の感染力の可能性があるとする内部資料をアメリカのCDC(疾病対策センター)が纏めていたと伝えている。

従来のウイルスの感染力が1人から平均1.5人から3.5人程度に対して「デルタ株」の感染力は平均5人から9.5人程度の可能性を推定、この感染力は1人の患者から平均8.5人程度となっている水ぼうそうの感染力と「同程度」である可能性があるとしているとしている。

記事は、〈デルタ株に感染すると、重症化したり死亡したりするリスクが高くなるとする各国の研究結果や、ワクチン接種を終えた人でも接種をしていない人と同じように感染を広げる可能性を示す研究結果が示され、「戦いの局面は変わった。ワクチンの効果は高いが、接種した人にも追加の対策を呼びかけるべきだ」と結論づけています。〉と付け加えている。

従来のウイルスの感染力の平均が2.5人程度、「デルタ株」の感染力の平均が7人程度。水疱瘡の感染力は平均8.5人程度。「デルタ株」の感染力の強さが従来の株よりも水疱瘡に近い感染力の強さを持っていると予測される以上、「デルタ株」の感染力に対しては水疱瘡に対するのと近い危機管理を働かさなければならない。当然、人流も感染力の強さに応じて減少しなければならない。

従来の人流を1と看做して、従来株の感染力を1と仮定すると、デルタ株の感染力を菅義偉のメッセージどおりに1.5倍とすると、どの程度の人流の抑制が必要なのか計算すると、従来株の感染力=1、従来株の感染力に必要な人流の抑制=1、デルタ株の感染力=1.5倍、デルタ株の感染力1.5倍に必要な人流の抑制=xと仮定する。答は反比例式で出るから、1(従来株の感染力に必要な人流の抑制):x(デルタ株の感染力1.5倍に必要な人流の抑制)=1.5(デルタ株の感染力):1(従来株の感染力)

1.5x=1 x≒0.67×100=67%。従来株の感染力に必要な人流の抑制を1とすると、その1に対して感染力1.5倍のデルタ株に対する人流の抑制は67%としなければならない。従来の人流を5分の3程度以上に減らさなければならないから、相当な人流の抑制を図らなければ、デルタ株に対抗できない。感染力1.5倍のデルタ株に対して3回目緊急事態宣言よりも数パーセント減ったとか、横ばいだといった状況では人流の抑制のうちに入らないということになる。そしてこのことは東京都を筆頭とする全国の感染拡大が証明することになる。

要は「デルタ株」の感染の広がりを見据え、十分な危機感を持って、五輪開催に備えた人流の十分過ぎる抑制を図る対策を打たなかった。バブルと称して、オリンピックの内側だけの対策で十分だと勘違いした。当然、五輪開催が現在の感染爆発の原因となる。

菅義偉は自身がメッセージとして垂れ流している「人流は減少している」が「デルタ株の1.5倍の感染力」に釣り合っている「人流の減少」かどうかを考えもせずにもう一つのメッセージである「オリンピックが感染拡大につながっているという考え方はしていない」を垂れ流しているのだから、その不合理性から言って、そのメッセージは五輪開催擁護の役目しか果たさない。

五輪開催が人々の高揚感を刺激し、デルタ株の感染力に釣り合う人流の抑制を阻害した。

復興に格差が生じていることは、

復興に格差が生じていることは、 例えば画像で載せておくが、この自走式除雪機は歩きながら作業する器械で、バッケとを持ち上げることができないが、3馬力の力があるから、雪を押し寄せる代わりに土砂や残材を寄せ集めたりすることができる。1馬力とは「75kgの重量の物体を1秒間に1m動かす(持ち上げる)力」のことで、「コトバンク」に「成人で短時間なら0.5馬力程度、連続では0.1馬力程度である」と出ているから、3馬力となると、スコップを動かして土石を取り除くよりも遥かに仕事量も仕事のスピードも早いことになる。

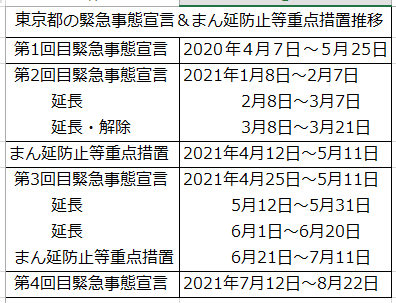

例えば画像で載せておくが、この自走式除雪機は歩きながら作業する器械で、バッケとを持ち上げることができないが、3馬力の力があるから、雪を押し寄せる代わりに土砂や残材を寄せ集めたりすることができる。1馬力とは「75kgの重量の物体を1秒間に1m動かす(持ち上げる)力」のことで、「コトバンク」に「成人で短時間なら0.5馬力程度、連続では0.1馬力程度である」と出ているから、3馬力となると、スコップを動かして土石を取り除くよりも遥かに仕事量も仕事のスピードも早いことになる。 <「緊急事態宣言」から日を置かずに「まん延防止等重点措置」に移行した東京都は感染がここのところ前週比で縮小せず、徐々に感染拡大の傾向を見せたために政府は東京都に第4回目の「緊急事態宣言」を発令することを決めた。東京都は日本の経済・文化・商業の各活動の中心地であること、そして東京大会の殆どの競技が東京都で行なわれることから、東京都に発令された「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の推移のみを図に纏めてみた。ネットで調べ直して図にしたが、間違っていたらごめんなさい。

<「緊急事態宣言」から日を置かずに「まん延防止等重点措置」に移行した東京都は感染がここのところ前週比で縮小せず、徐々に感染拡大の傾向を見せたために政府は東京都に第4回目の「緊急事態宣言」を発令することを決めた。東京都は日本の経済・文化・商業の各活動の中心地であること、そして東京大会の殆どの競技が東京都で行なわれることから、東京都に発令された「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の推移のみを図に纏めてみた。ネットで調べ直して図にしたが、間違っていたらごめんなさい。 別記事によると、現場は朝陽小から西に約1・5キロの見通しの良い幅6・9メートルの直線個所だそうで、ドライバーの抜け道になっていたと伝えている。

別記事によると、現場は朝陽小から西に約1・5キロの見通しの良い幅6・9メートルの直線個所だそうで、ドライバーの抜け道になっていたと伝えている。 (2018年にブログに載せた画像。)

(2018年にブログに載せた画像。) 記者会見で言及している緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の各決定については左に画像を載せておく。

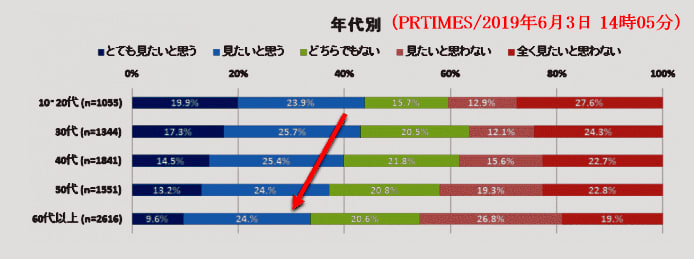

記者会見で言及している緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の各決定については左に画像を載せておく。 7月末には2回接種が完了予定の高齢者が五輪の観客として少数しか見込めないだろうことも無観客とする理由となる。2019年6月3日付「PRTIMES」が取った

7月末には2回接種が完了予定の高齢者が五輪の観客として少数しか見込めないだろうことも無観客とする理由となる。2019年6月3日付「PRTIMES」が取った