何かを一回で完全に理解するなんてことはありえない。何回も繰り返し考えることでようやく使用できる自分の思考力の一部となる。経済学についても私はまだ何回も考えていないメッキの思考力しか持っていない。

だから今回は他人の書いた記事や文章をダシにして物事の理解をより深めたいと思う。

「貨幣の話(3)」で私は「インフレは金持ちと貧乏人の不公平を解消する「富の再分配」の効果を持っている」と書いた。その部分をもう一度以下に引用しよう。

覚えている人は飛ばして読んでいただきたい。

簡単な例で考えよう。

この世には一人の役人と一人の金持ちしかいないとしよう。

この金持ちは金庫の中にそれは大事に一億円をしまっている。

ここで役人が自分でお金を一億円刷ったとしよう。生産量、つまり経済の中身が変わっていないのに貨幣の量が2倍になれば、単純に貨幣の価値は半分になる。インフレが起こるのである。

当然、金庫の中身の一億円の価値も半減する。

つまり役人は無から世界の富の半分を生み出し、金持ちは一円も失わずに世界の富の半分をなくしたのである。

こうしてお金を刷ることで貨幣の価値が下がり、役人は指一本さえも金庫のお金に触れることもなく、お金持ちの財産を半分没収することができるのである。

これが「貨幣の保管に対する課税」の意味である。

こう書くと、まるで役人が泥棒まがいのことをしているような印象を持つ人がいるかもしれない。

しかし、それは誤解である。

もう一つ例を考えてみよう。

今度はこの世には一人の役人と一人の金持ちの他に一人の貧乏人もいるとしよう。

貧乏人は一円の貯金も持っていない。

役人は国を維持するために税金を集めないといけない。

もし世界の富の半分(5千万円)が必要ならば、金持ちと貧乏人から2,500万円ずつ徴収することになる。

しかし金持ちはそれが払えても、貧乏人には払う金がない。

そこで役人が自分で1億円をすれば、政府は世界の富の半分を金持ちだけから徴収することができるようになる。

つまり貨幣の増刷、およびインフレは金持ちと貧乏人の不公平を解消する「富の再分配」の効果を持っているのである。

以上の話を踏まえた上で、次のサイト「svnseeds’ ghoti!」を見ていただきたい。

「インフレ税ってそんなに問題かな?」においてsvnseedsさんはインフレ税は弱者を助ける政策にも関わらずマスコミがそれを理解していないことを怒っておられる。

不思議でならないのは、弱者の味方ヅラしているマスコミや文化人風情がリフレ政策に懐疑的だったり反対だったりすること。インフレ税が嫌いなあまり資産家への所得移転のお先棒を担いでいるのに気がつかないんだからお気の毒を通り越して馬鹿かとアホかとって感じですよ。やれやれ。

それはどういうことだろうか。

たとえば今の政府が増税を必要としていることは明らかである。年金問題や財政問題があるからだ。しかもその時期はなるべく早い方が良い。

増税は必至である。ならば国民全員に負担をまわす前に、インフレを起こすことでまずは金持ちだけから税金を集めておいた方が良い。

svnseedsさんは言う。

年金だの財政「破綻」だの格差拡大で勝ち組だの負け組みだのなんてのは、全てとは言わんけどほとんどデフレのおかげ。

インフレ税ってのはインフレにすると税収が増えるってことなわけで、デフレだとその逆。税収減ったら財政が「破綻」するのは当然

もちろん私は「金持ちは悪だ」と考え、彼らに重い税をかけたり、彼らを否定して弱者の味方気どりをしたりはしない。

金持ちは金持ちでいいのである。だが10年間も彼らはデフレで優遇されてきたのである。

2、3年間、貧乏人たちに寛大な態度をとっても罰は当たるまい。

インフレにより私たちに富を分け与えてくれてもいいではないか。それで景気が回復すれば、結果的には金持ちにとっても良い結果をもたらすことになる。

インフレはしっかりコントロールさえすれば皆が幸せになる魔法のような政策だ。

つまり

インフレ税が一番重いのは資産家なんで、デフレだとその逆。つまりデフレだと金持ちはますますほっといても金持ちになりますわなあ。

これを巻き戻すんだから多少インフレ税かかっても良いんじゃないって考えない人が多いみたいでとっても不思議。かなりの資産を持ってなければインフレ税なんて大したことなくって、むしろ職が安定したり給料が年とるごとに増えたり年金ちゃんともらえたり、良いことの方が多いんだけどな。

ということである。

*************

話のついでにデフレが恐い理由の1つについて考えたいと思う。

インフレには「負担の調整」という機能もある。

例えば私があなたから100万円借りたとする。

そして優しくも寛大かつ偉大なるあなたは「来年に元金だけ返してくれればいいから。利子は一銭も要らないよ」と言って下さったとしよう。

そしてその年は10%の物価下落(デフレ)を記録し、借金返済の日がやってきた。

「昨年はありがとうございました。これが借りていたお金です。どうぞお納め下さい」

「きっと返してくれると信じていたよ。どれどれ、、、あれ?90万円しかないよ」

「はい、それでいいのです。今年は物価が10%下がりました。去年に100万円で100の品物を買えたとします。ですが現在は90万円で100の品物が買えます。利子がないとはそういうことです」

次の瞬間、きっと私はあなたに殴られていることであろう。

100の物を買うだけのお金を借りたのだから、100の物を買えるだけのお金を返す。

それは正義である。

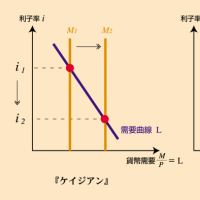

フィッシャーの方程式

実質利子率 = 名目利子率 - インフレ率

というものがある。

もし(名目)利子率が0ならば、-10%のインフレ率を無視してしまうと実質的な利子率は10%となり0ではなくなってしまう。だから私の行為は正しいのである。

しかし正しいことが認められるとは限らない。当然だ。私だって100万貸して90万しか返さないような奴は殴ってやる。

では逆に10%の物価上昇(インフレ)を記録し、借金返済の日がやってきたとしよう。

「昨年はありがとうございました。これが借りていたお金です。どうぞお納め下さい」

「きっと返してくれると信じていたよ。どれどれ、、、あれ?110万円もあるよ」

「はい、それでいいのです。今年は物価が10%上がりました。去年に100万円で100の品物を買えたとします。ですが現在は110万円でないと100の品物が買えません。利子がないとはそういうことです」

次の瞬間、きっと私はあなたに誉められていることであろう。

同じことをしているのに前者はブン殴られ、後者は感謝されるのである。

デフレの時は本来より多めにお金を返さないといけないし、インフレの時は少なめにお金を返しても怒られないのだ。

つまりデフレは借金を増大させる働きがある。借金が増えれば投資も冷え込み、生産性も下がる。しかも借金を返すためにはより多くの物を売らないといけない。そうすると市場に物があふれ供給過剰になり、更に物価が下がる。デフレが加速するのだ。そうすると更に借金が増え、更に物を売り、更に物価が減り、、、以下エンドレスだ。

逆にインフレは借金を減らす働きがある。しかし、そんなことをされては銀行が困ってしまう。そしてそれで銀行が破綻すれば私たちの生活も滅茶苦茶になってしまう。

現実の世界ではこの不公正をなくすために名目利子率をコントロールしている。

10%の物価上昇(インフレ)のときは名目利子率も+10%増やしておく。そうすれば実質利子率に影響はない。

同様に10%の物価下落(デフレ)のときは名目利子率も-10%減らしておく。そうすれば実質利子率に影響はない。

しかしである。前者と後者では決定的に違うことがある。

インフレに対して名目利子率はいくらでも増やすことができる。先ほどの例で私がしたようにインフレ率が高ければ、返す金額も110万、1000万と増やしていけばいい。

だがデフレに対しては名目利子率がマイナスにならないようにしか下げられない。「非負制約」があるのだ。

もしこの制約がなく、物価下落率が名目利子率を上回れば、見かけの金利はマイナスになってしまう。

(名目利子率が10%で物価下落率が3%なら名目金利を10-3=7%にすればいい。しかし物価下落率が13%ならば10-13=-3%になってしまう。)

それはつまり借りた額より少ない金額だを返せばいいということになる。

しかし、そんなことをすれば先ほどの私のように殴られてしまうであろう。

そして今の日本が直面しているのが、この「非負制約」だとされている。

中央銀行の金利は0なのに、デフレが進行しているので実質金利はプラスのままだ。

投資は冷え込み、借金は増え、デフレは加速している。地獄へまっしぐらだ。私たちはもう10年間もそんなことをしている。

どうりで幸せになれないわけである。

*************

(ところで、私がリンクだけでなく引用を多用するのは、読む人がリンク先に行って該当箇所を探したり、リンク切れで読めなかったり、ウインドウを幾つも開いて行ったり来たりという労力を省けるようにするためである。

また一般論として「ブログにおいてリンク先は読まれないことがある」と聞いたのでなるべく引用をすることにしているのである。

そのせいでリンク先の文章をほぼ全て再録していることもある。

もちろん書き手の意志を正確に汲み取るにはリンク先を読むのが一番である。)

(追記)

最初の投稿で、あやまって名目利子と書かないといけないところを実質利子、プラスと書かないといけないところをマイナスと書いていました。

3時間後くらいに再読して気がつき直しましたが、投稿直後の記事しか見ていない人は御注意下さい。

だから今回は他人の書いた記事や文章をダシにして物事の理解をより深めたいと思う。

「貨幣の話(3)」で私は「インフレは金持ちと貧乏人の不公平を解消する「富の再分配」の効果を持っている」と書いた。その部分をもう一度以下に引用しよう。

覚えている人は飛ばして読んでいただきたい。

簡単な例で考えよう。

この世には一人の役人と一人の金持ちしかいないとしよう。

この金持ちは金庫の中にそれは大事に一億円をしまっている。

ここで役人が自分でお金を一億円刷ったとしよう。生産量、つまり経済の中身が変わっていないのに貨幣の量が2倍になれば、単純に貨幣の価値は半分になる。インフレが起こるのである。

当然、金庫の中身の一億円の価値も半減する。

つまり役人は無から世界の富の半分を生み出し、金持ちは一円も失わずに世界の富の半分をなくしたのである。

こうしてお金を刷ることで貨幣の価値が下がり、役人は指一本さえも金庫のお金に触れることもなく、お金持ちの財産を半分没収することができるのである。

これが「貨幣の保管に対する課税」の意味である。

こう書くと、まるで役人が泥棒まがいのことをしているような印象を持つ人がいるかもしれない。

しかし、それは誤解である。

もう一つ例を考えてみよう。

今度はこの世には一人の役人と一人の金持ちの他に一人の貧乏人もいるとしよう。

貧乏人は一円の貯金も持っていない。

役人は国を維持するために税金を集めないといけない。

もし世界の富の半分(5千万円)が必要ならば、金持ちと貧乏人から2,500万円ずつ徴収することになる。

しかし金持ちはそれが払えても、貧乏人には払う金がない。

そこで役人が自分で1億円をすれば、政府は世界の富の半分を金持ちだけから徴収することができるようになる。

つまり貨幣の増刷、およびインフレは金持ちと貧乏人の不公平を解消する「富の再分配」の効果を持っているのである。

以上の話を踏まえた上で、次のサイト「svnseeds’ ghoti!」を見ていただきたい。

「インフレ税ってそんなに問題かな?」においてsvnseedsさんはインフレ税は弱者を助ける政策にも関わらずマスコミがそれを理解していないことを怒っておられる。

不思議でならないのは、弱者の味方ヅラしているマスコミや文化人風情がリフレ政策に懐疑的だったり反対だったりすること。インフレ税が嫌いなあまり資産家への所得移転のお先棒を担いでいるのに気がつかないんだからお気の毒を通り越して馬鹿かとアホかとって感じですよ。やれやれ。

それはどういうことだろうか。

たとえば今の政府が増税を必要としていることは明らかである。年金問題や財政問題があるからだ。しかもその時期はなるべく早い方が良い。

増税は必至である。ならば国民全員に負担をまわす前に、インフレを起こすことでまずは金持ちだけから税金を集めておいた方が良い。

svnseedsさんは言う。

年金だの財政「破綻」だの格差拡大で勝ち組だの負け組みだのなんてのは、全てとは言わんけどほとんどデフレのおかげ。

インフレ税ってのはインフレにすると税収が増えるってことなわけで、デフレだとその逆。税収減ったら財政が「破綻」するのは当然

もちろん私は「金持ちは悪だ」と考え、彼らに重い税をかけたり、彼らを否定して弱者の味方気どりをしたりはしない。

金持ちは金持ちでいいのである。だが10年間も彼らはデフレで優遇されてきたのである。

2、3年間、貧乏人たちに寛大な態度をとっても罰は当たるまい。

インフレにより私たちに富を分け与えてくれてもいいではないか。それで景気が回復すれば、結果的には金持ちにとっても良い結果をもたらすことになる。

インフレはしっかりコントロールさえすれば皆が幸せになる魔法のような政策だ。

つまり

インフレ税が一番重いのは資産家なんで、デフレだとその逆。つまりデフレだと金持ちはますますほっといても金持ちになりますわなあ。

これを巻き戻すんだから多少インフレ税かかっても良いんじゃないって考えない人が多いみたいでとっても不思議。かなりの資産を持ってなければインフレ税なんて大したことなくって、むしろ職が安定したり給料が年とるごとに増えたり年金ちゃんともらえたり、良いことの方が多いんだけどな。

ということである。

*************

話のついでにデフレが恐い理由の1つについて考えたいと思う。

インフレには「負担の調整」という機能もある。

例えば私があなたから100万円借りたとする。

そして優しくも寛大かつ偉大なるあなたは「来年に元金だけ返してくれればいいから。利子は一銭も要らないよ」と言って下さったとしよう。

そしてその年は10%の物価下落(デフレ)を記録し、借金返済の日がやってきた。

「昨年はありがとうございました。これが借りていたお金です。どうぞお納め下さい」

「きっと返してくれると信じていたよ。どれどれ、、、あれ?90万円しかないよ」

「はい、それでいいのです。今年は物価が10%下がりました。去年に100万円で100の品物を買えたとします。ですが現在は90万円で100の品物が買えます。利子がないとはそういうことです」

次の瞬間、きっと私はあなたに殴られていることであろう。

100の物を買うだけのお金を借りたのだから、100の物を買えるだけのお金を返す。

それは正義である。

フィッシャーの方程式

実質利子率 = 名目利子率 - インフレ率

というものがある。

もし(名目)利子率が0ならば、-10%のインフレ率を無視してしまうと実質的な利子率は10%となり0ではなくなってしまう。だから私の行為は正しいのである。

しかし正しいことが認められるとは限らない。当然だ。私だって100万貸して90万しか返さないような奴は殴ってやる。

では逆に10%の物価上昇(インフレ)を記録し、借金返済の日がやってきたとしよう。

「昨年はありがとうございました。これが借りていたお金です。どうぞお納め下さい」

「きっと返してくれると信じていたよ。どれどれ、、、あれ?110万円もあるよ」

「はい、それでいいのです。今年は物価が10%上がりました。去年に100万円で100の品物を買えたとします。ですが現在は110万円でないと100の品物が買えません。利子がないとはそういうことです」

次の瞬間、きっと私はあなたに誉められていることであろう。

同じことをしているのに前者はブン殴られ、後者は感謝されるのである。

デフレの時は本来より多めにお金を返さないといけないし、インフレの時は少なめにお金を返しても怒られないのだ。

つまりデフレは借金を増大させる働きがある。借金が増えれば投資も冷え込み、生産性も下がる。しかも借金を返すためにはより多くの物を売らないといけない。そうすると市場に物があふれ供給過剰になり、更に物価が下がる。デフレが加速するのだ。そうすると更に借金が増え、更に物を売り、更に物価が減り、、、以下エンドレスだ。

逆にインフレは借金を減らす働きがある。しかし、そんなことをされては銀行が困ってしまう。そしてそれで銀行が破綻すれば私たちの生活も滅茶苦茶になってしまう。

現実の世界ではこの不公正をなくすために名目利子率をコントロールしている。

10%の物価上昇(インフレ)のときは名目利子率も+10%増やしておく。そうすれば実質利子率に影響はない。

同様に10%の物価下落(デフレ)のときは名目利子率も-10%減らしておく。そうすれば実質利子率に影響はない。

しかしである。前者と後者では決定的に違うことがある。

インフレに対して名目利子率はいくらでも増やすことができる。先ほどの例で私がしたようにインフレ率が高ければ、返す金額も110万、1000万と増やしていけばいい。

だがデフレに対しては名目利子率がマイナスにならないようにしか下げられない。「非負制約」があるのだ。

もしこの制約がなく、物価下落率が名目利子率を上回れば、見かけの金利はマイナスになってしまう。

(名目利子率が10%で物価下落率が3%なら名目金利を10-3=7%にすればいい。しかし物価下落率が13%ならば10-13=-3%になってしまう。)

それはつまり借りた額より少ない金額だを返せばいいということになる。

しかし、そんなことをすれば先ほどの私のように殴られてしまうであろう。

そして今の日本が直面しているのが、この「非負制約」だとされている。

中央銀行の金利は0なのに、デフレが進行しているので実質金利はプラスのままだ。

投資は冷え込み、借金は増え、デフレは加速している。地獄へまっしぐらだ。私たちはもう10年間もそんなことをしている。

どうりで幸せになれないわけである。

*************

(ところで、私がリンクだけでなく引用を多用するのは、読む人がリンク先に行って該当箇所を探したり、リンク切れで読めなかったり、ウインドウを幾つも開いて行ったり来たりという労力を省けるようにするためである。

また一般論として「ブログにおいてリンク先は読まれないことがある」と聞いたのでなるべく引用をすることにしているのである。

そのせいでリンク先の文章をほぼ全て再録していることもある。

もちろん書き手の意志を正確に汲み取るにはリンク先を読むのが一番である。)

(追記)

最初の投稿で、あやまって名目利子と書かないといけないところを実質利子、プラスと書かないといけないところをマイナスと書いていました。

3時間後くらいに再読して気がつき直しましたが、投稿直後の記事しか見ていない人は御注意下さい。

まず、100万円借り、物価が10%下落後、90万円返して殴られるのは、「100万円の返還」約束に反し、「前年なら100万円と評価された金銭価値」を返したからだろう。

換言すれば、貸主は金銭的な損をしたから殴るのでなく、約束を破られたから殴るわけだ。

だから、講員君の例で「非負制約」を説明した場合、実は話が少々変わってくる。

端的に言うと、「非負制約」は預金契約の範囲外であるということだ。

次に、一般にリフレーション政策に慎重性が求められるのは、理念レベルではリフレーションの効果は認めつつも、実践レベルでは不確定要素が多すぎるからではないかな(理念レベルで反対する人も居るかも知れないが)。

低レベルに例えれば、パルプンテを唱えようかという躊躇いだよ。

なお、金融政策に興味はないが、私宛てにだけ通貨が発行されるなら、諸手を挙げて賛成するだろうね。

さあ、私に通貨を発行しよう。

確かにそうですね。約束を破るような奴は”テニスボールで東北旅行で太陽が一杯だよ、ママンの刑”ですよね。

あの話は極端な比喩で、インフレとデフレが実質金利に影響を与えるところだけを真面目に受け止めていただければ幸いです。

皆がきちんと誠実に約束を守っているのに「範囲外」の損や不公正が生じてしまうのが問題ということです。

やはり実務を主にする先生と10次元だ超対称性だと机上の空論をふりまわすのが趣味の私とでは目のつけどころが違いますね。

どうやって実現させるか?

考えたこともない、、、と言えばウソになりますが、私には手におえない課題です。

たとえば先生と同じ法の専門家であるリフレ派官僚bewaad氏のサイト

http://bewaad.com/20050216.html

でもそういう疑問が寄せられています。

「リフレ派」の言ってる事って「実際にその通りに出来れば結構な政策だ」とは思うのですが、具体的処方箋が「そりゃ実際にやったらマズイんじゃネーノ」

それに対してbewaad氏は

「好意的中立といいますか、どこか心配がぬぐえないという方々を取り込んでいくことは、リフレ政策の認知度上昇の観点からはとても意義のあることだと思います。」

と答えています。

私たちの目的はリフレ派の普及ではないのでそこまでしませんが、一度は政策論争も紹介してみようと思います。

ところで、思い出しました。もともと経済について調べだしたのは依頼を受けたからでしたね。

すっかり自分の趣味のマクロに走って、忘れていました。

金融の方も今期中にまとめて報告しますので”ママンの刑”は勘弁して下さい。

ちなみに私はドラクエでもパルプンテが大好きです。

何が起こるか分からないのも、何も起きなかったり、手酷い目にあうのも大好きでした。

折も折、今日買った缶コーヒーは100円だったよ。このサイトの影響で、リフレーション政策が採られたに違いない。

お手柄だな、講員君。

ちなみに私にもリフレーション政策の案など無い。

それだけの財政感覚があれば、若き日に、講員君にプレステで借金を代物弁済することもなかったろうな。