調味料類の消費促進中です。

今回のターゲットは黒酢。

那須の家に何故かあり、未開封でずっとおいてあったもの。

父がもてあましているようだったので、貰ってきました。

普通のお酢ならば、ピクルスに使うとじゃんじゃん減りますが(たまに買いだめするくらいよく使う)、黒酢は色が濃すぎるので何か別のものがいいな・・・。

黒酢レシピを調べてみると、豚バラ肉の黒酢煮、というものがあったので、どんな味かは分かりませんが、作ってみることにします。

元レシピでは黒酢300ccに豚肉800gでしたが、黒酢1本全量使い切るために、2キロ近い大量の肉を買ってきました。

調理前ふと、「味の想像がつかないものに、こんなに沢山の肉を使ってしまっていいのだろうか?」 という疑念が。(量が量だけにレジで合計金額にちょっとビックリ。お財布の残金が危ういところだった)

でも、「豚肉の黒酢煮」で検索するとレシピが幾種類も出てくるような一般的なお料理のようなので、食べられないほど珍妙なものにはなるまいと、初志貫徹!

こういうお肉の煮込みを作って冷凍しておけば、メインディッシュがすぐ出せますよね。

ドルマとかラタトゥイユとか、主役とはいえないものばかりが冷凍庫にありますが、肉系も用意しておくと便利なはず。

■■豚バラ肉の黒酢煮

■材料

黒酢 500cc

水、酒、紹興酒、みりん あわせて 600ccくらい

しょうゆ 75ccくらい

砂糖 適宜

ニンニク皮付きのまま 数個

生姜 適量(今回は冷凍してあった刻み生姜を使用。薄切りがあればよかったのだけれど・・・)

■作り方

(揚げるところまでは山本麗子氏のトンポーローの作り方を参考にしています)

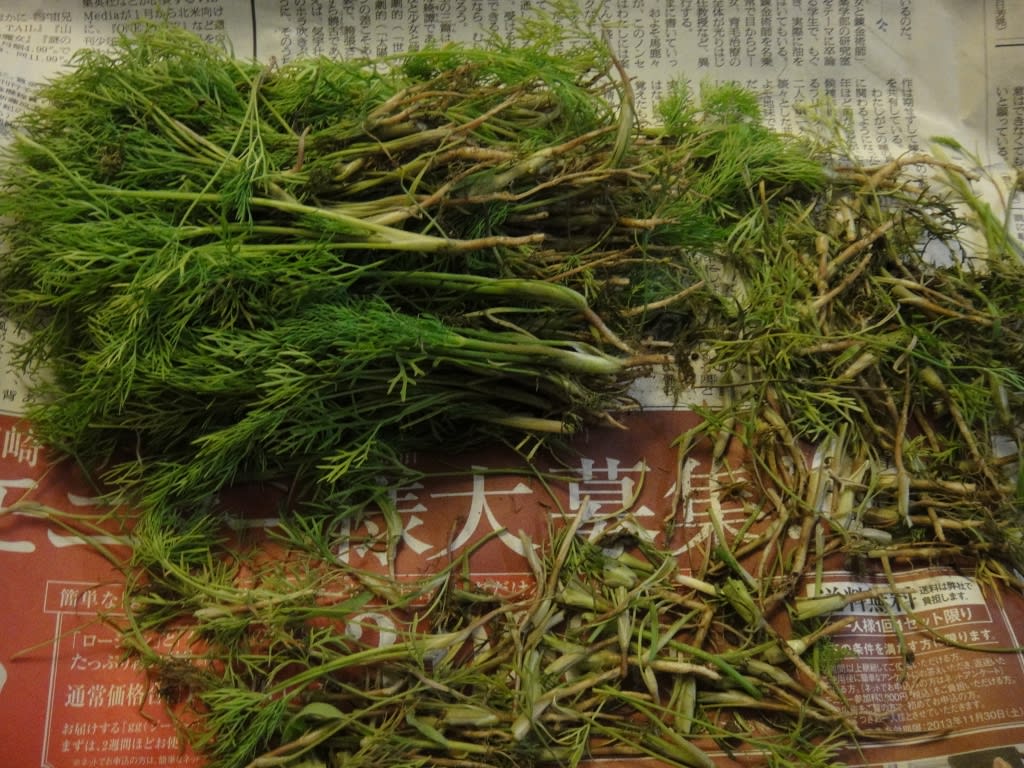

(1) お湯を沸かし、塊のバラ肉をさっと茹でる。 水気をよく拭き取る。

(2)揚げ油を熱し、バラ肉を色づくまで揚げる。 ぬるま湯で洗い、よく拭き取る。

この後、用意した肉がピッタリ収まるような鍋を用意する。(試しにはめ込んでみる)

(3)調味液の中にバラ肉を入れ、落としぶたをして適宜煮込む。2時間くらいだったかな?

茹でて揚げてあるので肉からはほとんどアクは出ませんが、黒酢の泡が出ます。

気になるようならこの泡をとってもいいし、そのままでも。

いくらか煮詰まった頃合いに、再度味見。必要に応じて何か足す(砂糖を少しだけ足しました)。

(4)一晩冷蔵庫に入れて固まった脂を取り除く。

|

揚げた豚バラ肉。 |

|

煮汁は、ほんとに黒々。 |

どんな味か想像がついていませんでした。

煮ると酢の味はだいぶ飛ぶのかな?と思っていましたが、長時間煮てもやっぱり酸っぱいです。

言うなれば・・・、酢豚味の煮豚。

甘辛い味のトンポーローに比べると、さっぱり頂けてしまう感じです。

(ドッシリしたメインディッシュ肉料理を作ったつもりが・・・・)

酢豚味か・・・ということは!

ひらめいて、酢豚にしてみることにしました。

この煮汁が酢豚のタレとしてそのまま使えます。

|

タマネギと、Myピーマン・Myハヤトウリ、そしてパイナップルの代わりにアップルも入れて、あっという間に酢豚の出来上がり! |

黒酢煮単体で食べるよりも、酢豚にしたほうが煮汁まで使い切れて、ヤッタゼ!という達成感(?)があります。

酢豚って割と好きな味ではありますが、年に1回作るかどうか、というものでした。

切り分けた肉と煮汁を一緒にして冷凍しておけば、簡単酢豚のもと ということになります。

肉料理の割にはさっぱりしたものが出来てしまいましたが、いろいろ役立ちそうです。

●その他使い道アイデア

・煮汁の部分を、適宜調味し、南蛮漬けのタレにできるかも。

・酢豚の鶏肉版みたいな料理の油林鶏(でしたっけ?)にも使えるかも。

・チリビーンズ系の豆煮込み料理で、酢を入れるものはなかったっけ?

・ジャークソースには結構沢山酢を入れるので、煮汁が使えるかも。またジャークソース作ろうかな(大好き)。