2014年2月15日放送 美の巨人たち(テレビ東京)

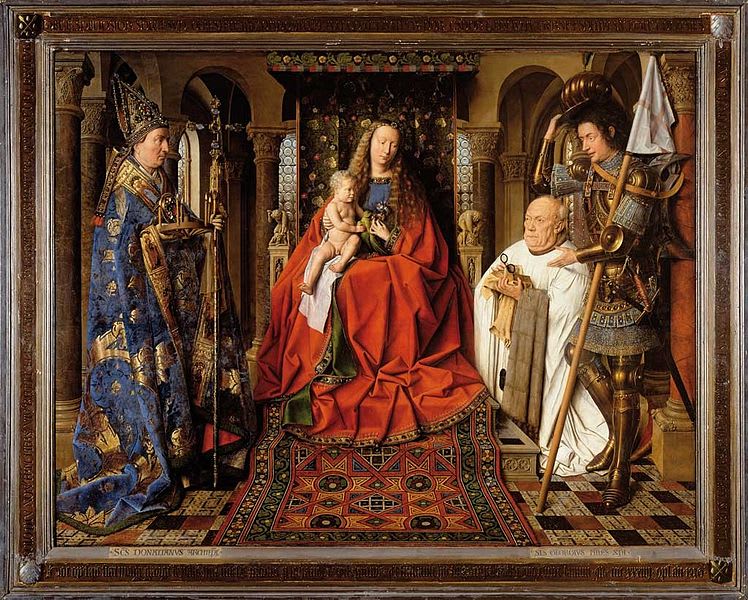

ヤン・ファン・エイク 「ファン・デル・パーレの聖母子」

「神の手」と呼ばれたファン・エイクの筆さばき。

円熟の域に達した彼の〈手〉が生みだした傑作《ファン・デル・パーレの聖母子》は、「絵画のバイブル」とも称えられた。

美術史家ゴンブリッチは画家をこう評している。

「彼[ファン・エイク]の自然観察の執拗さと、細部に関する知識の正確さは群を抜いている」

(『美術の物語』p.177)

ラファエル前派兄弟団の画家たちが霊感源を求めた〈ラファエロ以前〉の絵画のなかには、当然、ファン・エイクをはじめとする初期フランドルの画家たちも含まれる。

ゴンブリッチも書いているように、兄弟団の面々が嫌悪したのは、「ラファエロとその後継者たち」が「自然を『理想化する』こと、真実を犠牲にしてでも美を追求することを称揚した」ことであった(『美術の物語』p.389)。

対象を理想化せず、自然に忠実な描写を行ったファン・エイクらは、ラファエル前派の画家たちにとってまさに手本とすべき先達であった。

15世紀のフランドル地域では、毛織物産業が発達し、国際貿易も盛んになった。

経済の発展は市民の台頭を促し、結果として文化を支える基盤が厚くなる。

一般に、いわゆる〈芸術〉と、実利的な商業主義とは、なかなか相容れないようにも思える。

19世紀後半から世紀末にかけての「唯美主義」のスローガン〈芸術のための芸術〉(Art for Art's Sake)が、その典型である。

しかしフランドルの例をはじめとして、商業の潤いが文化発展のための基盤を用意する、という現象が広くみられることは否定できない。

商業都市フィレンツェで最初に花開いたルネサンスはもちろんのこと、17世紀オランダ黄金期の絵画しかり、産業革命以降にようやく〈国民画家〉と呼べる画家が誕生した英国しかり。

今回の放送で興味深かったのは、画面右の聖ゲオルギウスの盾に関する分析である。

これは余談だが、ロバート・ダウニー・Jr主演の映画「シャーロック・ホームズ」(2009)では、ホームズとワトスンがシェイクスピアの『ヘンリー五世』の一節を暗誦する場面がある(39分ごろ~)。

The game's afoot:

Follow your spirit; and, upon this charge,

Cry 'God for Harry [King Henry the Fifth], England and Saint George!'

(Act III, Scene I)

さあ、獲物が飛び出した、

はやる心についていけ、突撃しながら叫ぶのだ、

「神よ、ハリー[ヘンリー五世]に味方したまえ、守護聖人セント・ジョージよ、イギリスを守りたまえ!」

(小田島雄志訳)

Follow your spirit; and, upon this charge,

Cry 'God for Harry [King Henry the Fifth], England and Saint George!'

(Act III, Scene I)

さあ、獲物が飛び出した、

はやる心についていけ、突撃しながら叫ぶのだ、

「神よ、ハリー[ヘンリー五世]に味方したまえ、守護聖人セント・ジョージよ、イギリスを守りたまえ!」

(小田島雄志訳)

ちなみに、"The game is afoot"という言葉は、現在BBCで第三シリーズまで制作された人気ドラマ「シャーロック」でもよく出てくる。

もちろん原作(「アベ農園」の冒頭)でも、ホームズがその言葉を口にしている。

"Come, Watson, come!" he [Holmes] cried. "The game is afoot. Not a word! Into your clothes and come!"

("The Adventure of the Abbey Grange")

「ワトスン君、おきたおきた!面白いことになってきたんだ。なんにもいわずに服を着て、ついて来たまえ」

(延原謙訳 [『帰還』に収録])

("The Adventure of the Abbey Grange")

「ワトスン君、おきたおきた!面白いことになってきたんだ。なんにもいわずに服を着て、ついて来たまえ」

(延原謙訳 [『帰還』に収録])

閑話休題。

ファン・エイクの描いた盾には、画家自身の自画像と思われる人物が映っている。(下図【部分】参照)

番組内での説明によると、オランダ語で〈画家〉は、語源的に、〈盾を飾るもの〉を意味するらしい。

少し調べてみたところ、オランダ語では、〈画家〉は"kunstschilder"というようだ。

オランダ語はまったくわからないが、おそらく後半の"schilder"が"shield"(盾)の意味なのだろう。

となると、"kunst"は、"paint"あるいは"decorate"といったところだろうか。

はっきりしたことは言えないが、どうやらオランダ語の"kunst"には"art"の意味があるらしい(名詞だが)。(→参照)

これ以上は、オランダ語に詳しい方に聞いてみないと分からない。

ファン・エイク。

「神の手」の緻密さは、〈ラファエロ以前〉にして、〈ラファエロ以後〉をも超越しているかのようだ。