Daniel Tammet氏は"Different ways of knowing"と題されたTEDトークのなかで、英国ロマン派の詩人キーツの「聖アグネス祭前夜」の一節を引用している。

「野兎は寒さに震え、凍て付く草地を進みゆく」

"The hare limp'd trembling through the frozen grass"

('The Eve of St Agnes' 3)

"The hare limp'd trembling through the frozen grass"

('The Eve of St Agnes' 3)

詩人はなぜ"rabbit"ではなく"hare"を用いたのか。

「共感覚」をもつとされるTammet氏の分析は興味深い。

言われてみれば確かに、"hare"という単語は、耳で聞く限り、無意識に同音異義語"hair"を連想させる。

主体の脆弱性がいや増し、モノトーンな情景描写に緊張感を与えているという指摘は一聴に値する。

繊細な言語感覚をもつ詩人キーツが遺した印象深い〈兎〉の描写。

西洋絵画の歴史において、この動物には伝統的に様々な象徴性が付与されてきた。

ちなみにこのページのトップに貼り付けた画像は、ドイツ・ルネサンスを代表する(銅版)画家デューラーの手による"Young Hare"である。

岡田温司氏監修の『「聖書」と「神話」の象徴図鑑』では、94頁から96頁にわたって、〈兎〉の伝統的な象徴性について解説されている。

まとめてしまえば、〈兎〉の象徴性は主に次の三つに大別される。

1. 多産、豊穣、好色(色欲)

・〈兎〉の繁殖力の強さに由来するもの。

・子孫繁栄の願いを込めて、祝婚用の絵画に描かれることも。

・美と愛の女神ヴィーナスの持物(アトリビュート)のひとつとされる。

・〈七つの大罪〉のひとつに数えられる〈淫欲〉とも結びつく。(参考:ジェイムズ・ホール『西洋美術解読事典』p.56)

2. ダイアナの狩猟

・月と狩猟の女神ダイアナの持物(アトリビュート)のひとつが〈射止められた兎〉である。

・フランス・ロココを代表する画家ブーシェの《ダイアナの水浴》の画面右下には〈射止められた兎〉が描かれている。(下図参照)

3. 人間の臆病さ

・(とりわけ)中世において、〈兎〉に追われる騎士の図像は、人間の小心や臆病さの象徴であった。

・ゴシック期の教会のレリーフやステンド・グラスでは、〈剛毅〉の図像の対比として描かれることが多かったという。

---------------------------------

以下では、最初に挙げた「多産、豊穣、好色(色欲)」の象徴としての〈兎〉について、例を挙げながらみてゆきたい。

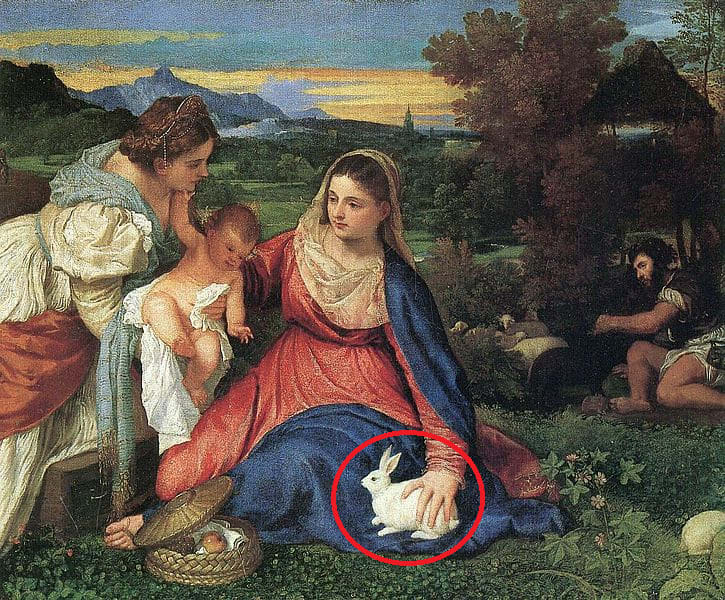

聖母マリアの足元に白いウサギが描かれていることがある。

これは、〈兎〉の象徴する「色欲」に、マリアの「純潔」が打ち勝つことを示している。

まず、ヴェネツィア派の代表格ティツィアーノの《兎の聖母マリア》をみてみよう。(下図参照)

次に挙げるのは、初期フランドルの画家ヤン・ファン・エイクの《宰相ロランの聖母》である。

よくみてみると、中央左の柱の下で、〈兎〉が押しつぶされている。(下図[部分]参照)

「色欲」を示す〈兎〉の例としては、以下の三点がわかりやすい。

・ルネサンス期の画家ピエロ・ディ・コジモの《マルス、ヴィーナス、キューピッド》

・同じくルネサンス期の画家ピントゥリッキオによる《スザンナと長老たち》

・ティツィアーノの《聖愛と俗愛》

以前にこのブログでも取り上げた高階秀爾氏の『ミロのヴィーナスはなぜ傑作か?―ギリシャ・ローマの神話と美術』では、51頁から54頁にかけて、ティツィアーノの本作について解説されている。

二人のヴィーナス。

画面向かって左の着衣の女性が「俗愛」、右側の裸体の女性が「聖愛」を示す。

「俗愛」の背後には〈兎〉がみえる。

一方で「聖愛」の背後では、〈兎〉が猟犬に追い立てられている。

先ほど触れた、「色欲」を打ち負かす「純潔」を表す聖母マリアのヴァリエーションのひとつといってよいだろう。

もっとも、本作ではマリアではなくヴィーナスになっているが。

〈兎〉の象徴性について、少し気になったのでまとめておいた次第である。

なお、〈兎〉の象徴性の歴史については、宮下規久朗氏の『モチーフで読む美術史』(34~37頁)やWikipedia の"Rabbits and hares in art"の項目でも解説されている。

興味のある方は参照されたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます