村松真理子

『謎と暗号で読み解く ダンテ「神曲」』

角川書店

2013

先日ダン・ブラウンの最新作『インフェルノ』を読んだ。

感想は2月21日のブログ記事に綴っている。

ダン・ブラウンの同小説は、ダンテの大作『神曲』に着想を得て書かれた。

中世イタリア文学の傑作にして、世界文学の最高峰。

今回このブログで扱うのは、ダンテの『神曲』を扱った入門書である。

この新書は『インフェルノ』(の日本語訳)発売に合わせ、昨年の暮れに出版された。

著者は村松真理子氏。

同書の〈おわりに〉によると、氏はダン・ブラウン作品の翻訳を長らく手掛けておられる越前敏弥氏と大学の同級生であるという。

さて、内容について。

ざっと読んだ感想をいわせてもらうと、イントロダクションとしては申し分ないように思う。

適宜ドレやブレイクらの挿絵も交えつつ、親切な解説書になっている。

しかし反面それはいってみれば諸刃の剣で、読者に〈もやもや〉とした読後感を残すだけにもなりうる。

〈導入〉レベルとしてはともかく、そこから一歩踏み込んだ書き方にはなっていないため、歯ごたえがないといえばないのである。

とはいえ、本書を読んで、これまで抱いていたダンテについてのイメージが膨らんだことは事実である。

以前までのダンテのイメージというのは、『新生』や『神曲』を書いた〈中世の偉大なる詩人〉であり、かつ〈政治にも深く関与した〉といった程度であった。

しかし54-55頁で解説されているダンテの〈文学論(テクスト分析論)〉や、236頁以降で言及されている〈言語学者〉としての彼の側面の紹介は興味深く、これまでは比較的〈平面的〉だったダンテのイメージがより〈立体的〉なものとなった。

前者の〈文学論〉は主に『饗宴』において展開されているものであり、後者の〈言語分析〉に関しては『俗語論』にみられる記述を基に解説がなされていた。

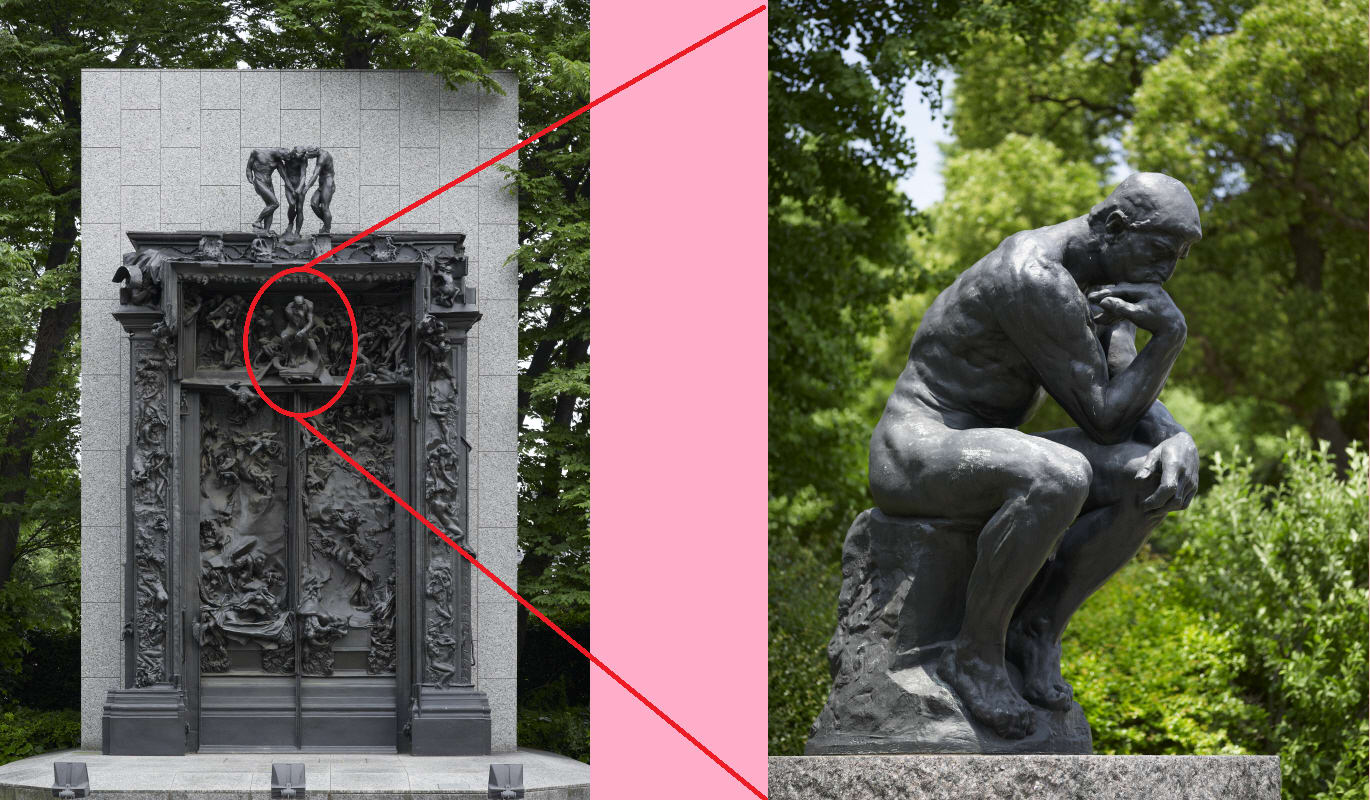

本全体の感想はこれくらいにして、美術の話に移ろう。

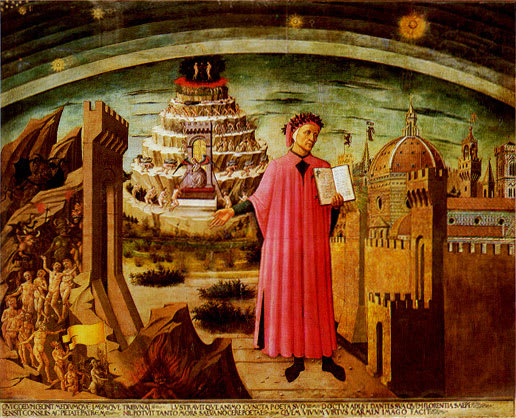

ダンテの『神曲』とそれを表象した美術作品については、前掲のブログ記事でも触れた。

今回は、前回取り扱わなかった作品を中心にみてゆきたい。

「そもそも、ダンテ以降の時代、彼岸を描く画像表現に関して、イタリアの中世末以降の宗教画においても『神曲』の影響を無視することはできない」(71頁)と述べたうえで、筆者は様々な美術作品を挙げてゆく。

・ミケランジェロ 《最後の審判》

・アングル 《パオロとフランチェスカを発見するジャンチョット》

・ボッティチェリ 《ナスタージョ・デッリ・オネスティの物語》 【連作:左上(I)、右上(II)、左下(III)、右下(IV)】

最初のミケランジェロの有名な祭壇画に関しては言わずもがな。

右下に描かれている渡し守カロンについては、ダン・ブラウンの小説のなかでも触れられていたかと思う。

アングルの絵画に関しては、以前のブログでも触れた『神曲』「地獄篇」(第五歌)で詠まれているパオロとフランチェスカの悲哀の物語を描いたものである。

二人の幸福感とその背後に迫る緊張感。

舞台上のような印象を抱かせる一作である。

最後のボッティチェリの連作については少し説明が必要だろう。

この四作は、ダンテと同じ中世イタリアを代表する文学者ボッカチオの大作『デカメロン』(第五日第八話)の記述を基にして描かれた。

『神曲』(Divina Commedia)という題名は、もともとはComedìaというシンプルなものであった。

その頭に"Divina"をつけ、今に至るタイトルを定着させたのが、他ならぬボッカチオであった。

ダンテを敬愛していたボッカチオ。

『デカメロン』の〈ナスタージョ・デッリ・オネスティの物語〉(第五日第八話)には「地獄篇」(第十三歌)をはじめとする「ダンテ的地獄の情景」(74頁)が巧みに散りばめられている。

全百話からなるこの「枠物語」のなかでも、とりわけ印象深い物語(〈ナスタージョ・デッリ・オネスティの物語〉)を絵画化したのが、ボッティチェリなのである。

ダン・ブラウンの小説も含め、これほどまでに数多くの(美術)作品を生んだ『神曲』。

文学や美術のみならず、オペラや戯曲など様々なジャンルにおいて、ダンテの息吹が受け継がれれている。

時代を超えた影響関係こそ、〈古典〉の証に他ならない。

繰り返しになるが、今回紹介した新書は、あくまで〈イントロダクション〉としてはいい。

しかし中世イタリア文学の巨人が書き上げた「中世ゴシックの大伽藍に喩えられる壮大なことばの構築物」(52頁)の頂上からの眺めは、最終的には自らで確認する必要がある。

さながら「ダンテがウェルギリウスに誘われて旅をし、最後には一人でベアトリーチェのもとに導かれたように」(249頁)。