(画像をクリックするとアマゾンへ)

『

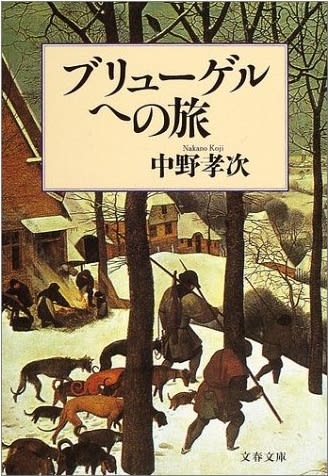

ブリューゲルへの旅』

中野孝次

文藝春秋

2004

(表紙カバー:

ブリューゲル《

雪中の狩人》[部分])

「たしかに当時は、田舎者を笑いものにする風潮があったけれど、だからといって、シェイクスピアや

ブリューゲルが紳士気取りで田舎者を取り上げたとは思えない。ただ農村の暮らしは、

ヒリアードの肖像画にあるような紳士たちの生活スタイルとはちがって、わざとらしい作法にとらわれたり、体裁を気にしたりすることもないので、

人間性があらわになるというだけだ。

だから、劇作家や画家は、人間の愚かさを暴き出そうとするときは、たいてい庶民の暮らしを題材にしたのだ」

―――ゴンブリッチ 『美術の物語』 (188頁)

昨年末に発売された雑誌「kotoba」の2014年冬号で、美術館についての特集が組まれた。(→

参考)

美術批評家のみならず、漫画家や建築家、絵画修復家ら様々な分野で活躍する執筆者たちが、それぞれ、美術館をめぐって論を展開した。

また、特集のなかでは、各論者おすすめの美術書も紹介されていた。

木村泰司氏は

ヴァザーリの『

芸術家列伝』、茂木健一郎氏は

モームの『

月と六ペンス』を挙げていた。

いずれも、美術史上、また文学史上で無二の輝きを放つ古典として名高い。

さて、私がこのブログで何度か言及させていただいている中野京子氏と、フェルメール論をはじめとする著書で知られる

朽木ゆり子氏の御二方は、同じ作品をおすすめの美術書として挙げていた。

それが、今回の『ブリューゲルへの旅』である。

両者のコメントを引用しておこう。

(中野京子氏)

ブリューゲル作品を通して熱く語られる、著者の懊悩、そして西洋文明への憧れと決別。今なお古びない絵画エッセイ。

(朽木ゆり子氏)

ブリューゲル"全点踏破"旅行記。私が原稿に行き詰ったときに読む本だ。絵に触発されて様々な思考が広がる様子が見事に描かれている。

二人の推薦の言葉に促され、私も読んでみた。

憂愁の旅路と趣ある語り口。

これぞ、何度でも繰り返して読みたくなるエッセイだ。

「

日本エッセイスト・クラブ賞」(1976年)を受賞したのも頷ける。

ブリューゲルのみつめる眼差しは、しばしば、どこか一歩引いたところから人々の営みや自然の有り様を眺めているところがある。

いってみれば、「静的」な絵が多い。

そして、その「静けさ」に、

キーツのいうところのなお甘美なる「聞こえぬ調べ」を聴き取っているのが、中野孝次氏の語りなのである。

「写実」と「理想」の二項対立の概念もない、まさに原初の透徹した目で「ありのまま」の日常を描きとった画家の作品は、同時に、深い精神性をも湛えたものになっている。

「鈍重、無知、放埓、傲慢、怠惰、などの特徴、それから一種の不気味ささえも、ブリューゲルは見逃さなかった。にもかかわらず、彼の絵の世界は、それを包括する自然全体のなかで、人間と自然との宇宙的な調和に達していると感じられる。人間の現実をそのまま肯定している何かがあるのである。それはまさにふしぎな何か、あえていえば宗教的な救済の目とでも言うしかないが、わたしをひきつけてやまないのはそのところだ。これは単なる現実の研究だけからは生じ得ないものであろう。宇宙的空間のなかで彼自身をふくめて人間の生をそういうものとして限定し肯定させるに足る何かがあったのであろう」(91頁)

「『地上にあるのは一個のひとしい人生である。すべての人間は、一個のひとにすぎない。ひとりの自然な人間を見る者は、かれら人間全部をみる』。セバスチアン・フランクが言ったという言葉を、ブリューゲルは知っていたろうか。かれら一人ひとりの生命の絶対性の前に、理性がなんのかのと文句をつけたところで始まるまい。犬、人間、鶏、キリスト、狩人、農夫、岩塊、樹々、海、天体、すべてがそれ自身のなかに宿した生命にみちびかれて存続し、それぞれ単独者でいながら集って形成しているこの宇宙的生命のなかで、それをそのまま見ること、肯定すること、そのほかにどんな絵画の可能性があろうか」(98-99頁)

「見ているわたしを圧倒するような堅固な存在感でそこに描かれている醜い人びとを見れば見るほど、その一方でやはり考えずにいられない。ブリューゲルはどうも、かれらが社会の取りこぼし的存在だからかれらを描いたというだけではなさそうだな、と。

彼には、ずっとあとにミレーが『落穂拾い』を描いたときのような、感傷的ヒューマニズムなぞぜんぜん見つけられない。ここに描かれた人物たちの途方もないふてぶてしさ、愚かさや醜さを意に介しない存在感を見ると、ブリューゲルは、かれらを社会の欠損、出来損ないなどと見ていたわけではなくて、

これこそ十全な現実の人間像だと本気で信じていたとしか考えられないのではないか。中世と近代の中間に立つ巨匠の目には、

人間とはこういうものとして存在し、それで充分不可欠なものだったのではないか。どうもそういう気がする、と」(133-34頁)

最後の引用におけるミレーとの比較は面白い。

たしかに、ブリューゲルの絵に感傷性は見受けられない。

あと、本書を読んで個人的に気になったのは20世紀の詩人

W・H・オーデンの詩のひとつ「

美術館」からの引用(134、177頁、→

全文)。

この詩は、《

イカルスの墜落》[なお、現在はブリューゲルの作ではないとの説が有力]をはじめとするブリューゲル作品にインスピレーションを受けて書かれている。

『ブリューゲルへの旅』―。

静かで、力強い、ブリューゲル賛歌。

「聞こえぬ調べ」の残響は、薄れゆくことを知らない。