「新印象派-光と色のドラマ」

[英題:Neo-Impressionism, from Light to Color]

東京都美術館

2015年1月24日~3月29日

昨日、行ってきた。

構成は以下のとおり。

筆触分割とよばれる絵画技法を創始した印象派から、それを押し進めて点描画法を完成させた新印象派、そして、この「光と色のドラマ」から生まれた20世紀初頭の前衛芸術、という流れ。

プロローグ 1880年代の印象派

第1章 1886年:新印象派の誕生

第2章 科学との出合い-色彩理論と点描技法

第3章 1887年-1891年:新印象派の広がり

第4章 1892年-1894年:地中海との出合い-新たな展開

第5章 1895年-1905年:色彩の解放

エピローグ フォーヴィスムの誕生へ

第1章 1886年:新印象派の誕生

第2章 科学との出合い-色彩理論と点描技法

第3章 1887年-1891年:新印象派の広がり

第4章 1892年-1894年:地中海との出合い-新たな展開

第5章 1895年-1905年:色彩の解放

エピローグ フォーヴィスムの誕生へ

歴史的にいって、最後の印象派展となった第八回印象派展(1886年)は、(「ダウントン・アビー」的にタイトルをつけるならば、)まさしく「嵐の予感」とでもいうべきものだった。

この展覧会にはじめて作品を出展した画家のなかにいたのが、スーラとシニャック。

二人の新参者が出品したのは、当時の最先端の色彩理論を絵画に応用した斬新な作品で、それまでの、たとえばモネやルノワールら、いわゆる「正統的」な印象派の感性とは、まるで相容れないものだった。

喧々諤々の議論。

―こんなものを印象派絵画として認めるわけにはいかない!

とりわけ声を大にして反対したのが、ウジェーヌ・マネ(「印象派の父」と呼ばれるマネの弟)であった。

いっぽう、スーラとシニャックの絵画を積極的に受け容れる態度を示したのが、カミーユ・ピサロ。

第一回から第八回までの印象派展すべてに作品を出展している、唯一の画家である。

いっけん、「ザ・印象派」的な存在の画家が、どこの馬の骨かわからないような新参の画家に関心を寄せたのは、意外なことのようにも思える。

しかし、ピサロにとって、従来の意味での「印象派」の運動は、もはや行き詰まりをみせていた。

そして、彼は、それまでの「ロマン主義的印象主義」("Romantic Impressionism")から脱却し、スーラたちの「科学的印象主義」("Scientific Impressionism")の方へと舵を切ることを決意する(参考)。

こうして生まれたのが、フェリックス・フェネオンが命名した、「新印象派」(Neo-Impressionism)なのであった。

さて、印象派と新印象派の違いとは何か。

はっきり違うのは、制作にかかる時間。

モネやルノワールらは、戸外でさささっと描いてしまったが、新印象派の点描画というのは、なんとも時間のかかる技法である。

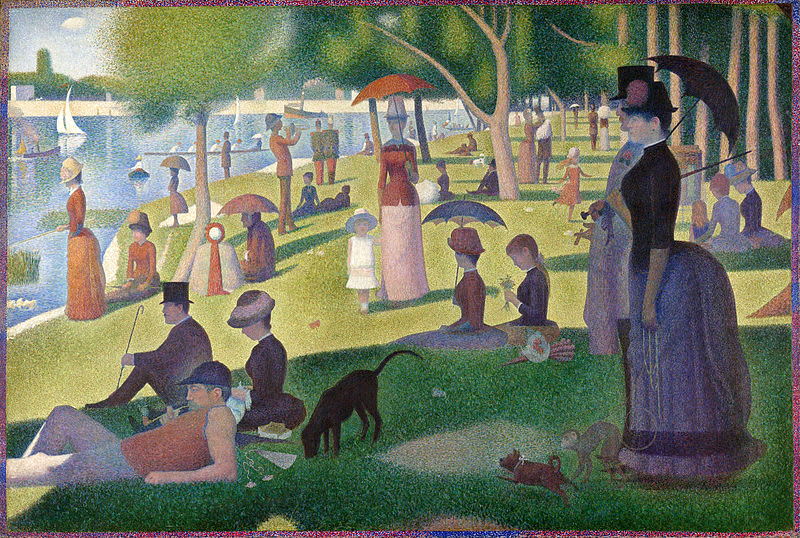

スーラの代表作《グランド・ジャット島の日曜日の午後》は、完成まで二年もかかったという。

(点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点・・・。)

こうした技法の差は、いかなる画風の違いを生むのか。

ここで、モネの《印象・日の出》をみてみよう。

画家の関心は、あきらかに、「移ろいゆく時間と景色」にある。

いっぽう、新印象派はどうか。

こちらは、以前にもブログで取り上げたシニャックの《髪を結う女》である。

スーラの《グランド・ジャット島》もそうだが、「時の移ろい」に関心があった印象派の画家たちと比べて、新印象派の画家たちの意識は、むしろ、「時間の静止」、あるいは「はっと息をのむ一瞬の永遠化」にあったといえるのではないか。

新印象派の絵画は、ひかくてき、時の「記念碑」的な性格の濃い作品が多いように思う。

スーラの場合、彼の脳裏にあったのは、古代ギリシアの大理石群「エルギン・マーブル」であろう。

By 1830 the Elgin Marbles replaced the Apollo Belvedere as the foremost exemplar for students in the academies, and they remained a paragon into the twentieth century, with artists such as Edgar Degas, Georges Seurat, Auguste Rodin, and Pablo Picasso copying their plaster versions. (Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, 1: 204 [参考])

断片的な形象に永遠の時をとどめたこの群像は、じっさい、《グランド・ジャット島》の制作に影響を与えたといわれている。

スーラ自身、こんな言葉をのこしている。

The Panathenaeans of Phidias formed a procession. I want to make modern people, in their essential traits, move about as they do on those friezes, and place them on canvases organized by harmonies of color.(参考)

新印象派と古代ギリシアをつなぐ絆。

たいへん興味ぶかい。

―――――

少しばかり、他の展示作品にも言及しておこう。

面白かったのは、ルイ・アイエの《夜の仮設遊園地》(画像が見当たらない)。

いままでは近くて遠いように感じていた、新印象派と後期印象派の関係。

その接点を、ここにみた気がする。

科学的な色彩理論を踏まえながらも、ゴッホのような、画家が内に秘める炎のようなものが、顔をのぞかせていた。

あとはアンリ=エドモン・クロス。

印象派にせよ新印象派にせよ、共通しているのは、いわゆる古典的な物語画から一定の距離を置いているということなのだろうが、クロスにかんしては、少し変わった印象を受けた。

彼の絵には、少なからず、物語性がある。

古典に通じているのがよく分かる。

そこが、物語性なき新印象派の枠組みのなかにあって、きわめて特徴的で、個人的に興味もひかれた。

[追記]

・スーラとシニャックがじっさいに使っていたパレットの展示(通し番号25・26)は興味ぶかかった。

ほんとうに(白を除いては)色を混ぜずに使っていたのがよく分かった。

・山下清の貼り絵(ちぎり絵)は、広い意味での「点描」といってよいのだろうか。

うーん・・・。

・展覧会のタイトルだが、日本語の副題はともかく、英語の副題については、いまいちピンと来なかった。

光から色彩へ、ということなのだろうが、あまり判然としない。

はたして、きっぱりと分けられるものなのだろうか。

(20世紀のフォーヴィスムや抽象画までを含めて考えれば、分からないこともないか・・・。)