2014年6月21日放送 美の巨人たち(テレビ東京)

エドヴァルド・ムンク 「太陽」

"How sweet the morning air is! See how that one little cloud floats like a pink feather from some gigantic flamingo. Now the red rim of the sun pushes itself over the London cloud-bank. It shines on a good many folk, but on none, I dare bet, who are on a stranger errand than you and I. How small we feel with our petty ambitions and strivings in the presence of the great elemental forces of Nature!"

---Sherlock Holmes (Conan Doyle, The Sign of the Four, Ch.7)

What a devotional appreciation of Nature queerly made by the famous "high-functioning sociopath" (though this phrase, now well-known through the latest BBC adaptation, never appears in the original works by Conan Doyle)!

It's almost like Wordsworth, the great "worshipper of nature".

How can the man who showed no interest in nature at all suddenly express such a feeling?

(He said in the previous novel,

A Study in Scarlet, that "[w]hat the deuce is the solar system to me? You say that we go round the

sun. If we went round the moon it would not make a pennyworth of difference to me or to my work".)

Benedict Cumberbatch as "new" Sherlock Holmes

Benedict Cumberbatch as "new" Sherlock Holmes

I won't go deeply into this matter about the sudden "poetic" attitude of the famous detective who always prefers straightway, in other words, simple and clear logic to poetic decoration (He once snapped Watson, saying "[c]ut out the poetry" in 'The Adventure of the Retired Colourman').

Yet just like this case of Holmes, there was an artist who suddenly painted the

sun with surprisingly bright and vivid colours, although most of his other (earlier) works were filled with notes of anxiety, depression, and melancholy.

It is none other than

Munch, the painter famous for '

The Scream'.

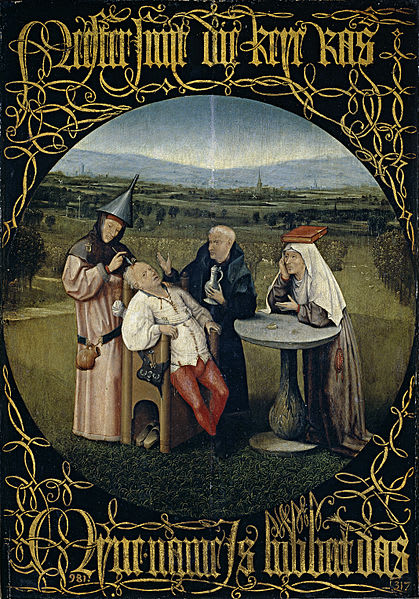

As I have said, most works painted by Munch are filled with melancholic atmosphere.

'The Scream'

'The Scream' 'Madonna'

'Madonna' 'Puberty'

'Puberty' 'Melancholy'

'Melancholy'

Then, the question is what caused the painter to suddenly use such a vivid colour which never filled his canvas before.

The work in question is the one at the top of this page ('

The Sun').

Munch spent about 7 years to complete this painting, now hung in the Hall of

Oslo University, the space where the awards ceremony of the

Nobel Peace Prize took place from 1947 to 1989.

According to the explanation made in the today's programme, on one occasion, a dispute arose between Munch and his lover.

The woman then was madly to kill herself with a gun, which Munch tried to stop.

It was when the tragedy befell.

The gun went off accidentally and one of his fingers was shot.

After this incident, the painter suffered from a nervous breakdown, medically saying,

neurasthenia.

The treatment period of the sickness is, essentially saying, the process to find a way to overcome his woe and fear.

Therefore, it may be, in a sense, the natural consequence that the painter sought for something full of hope and that what symbolically embodies the notion was nothing but the

sun.

'The Sun' of Munch.

The light of "morn" painted by the artist of the "night".