2014年7月27日放送 日曜美術館(NHK Eテレ)

胸騒ぎの風景 ヴァロットン×角田光代

[出演]角田光代氏(作家)、高橋明也氏(三菱一号館美術館 館長)

[VTR出演]滝本誠氏(映画評論家)、伴田良輔氏(写真家)

'Tis pleasant through the loopholes of retreat

To peep at such a world; to see the stir

Of the great Babel and not feel the crowd;

To hear the roar she sends through all her gates

At a safe distance, where the dying sound

Falls a soft murmur on the uninjured ear.

Thus sitting and surveying thus at ease

The globe and its concerns, I seem advanced

To some secure and more than mortal height,

That liberates and exempts me from them all.

(William Cowper, The Task [Book IV])

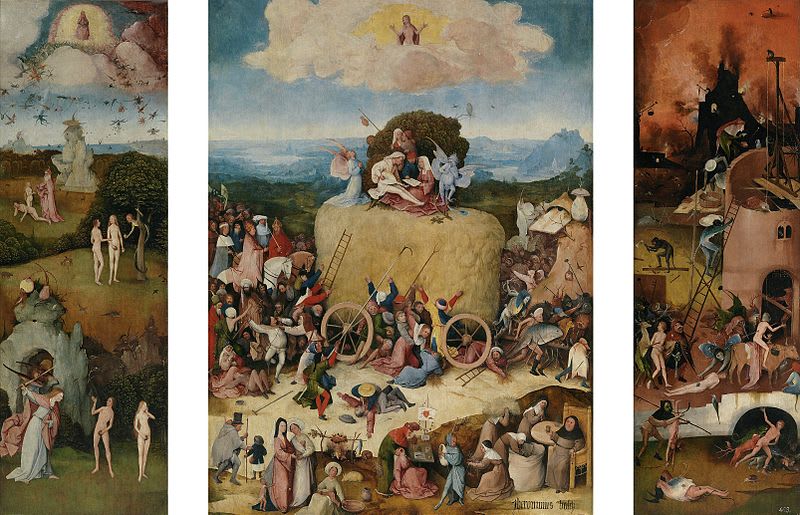

ロマン派の先駆けに位置する18世紀英国の自然詩人クーパーの穏やかな〈のぞき見〉とはおよそ異なり、19世紀末から20世紀初頭にかけて作品を制作した画家ヴァロットンの眼差しは、まさしく〈裏側の視線〉と呼ばれるにふさわしい不穏な緊張感をカンヴァスに張りつめている。

展覧会のポスターにも用いられている《ボール》もそうだ。

一見、何気ない穏やかな日常の一コマ。

しかし画面の左側から迫りくる影は、全体の半分を占め、いまにもその〈魔の手〉があどけない少女に襲い掛かろうとしているかのよう。

ワーズワースのThe Prelude(1805)のなかの有名な「ボート盗み」(Book I, 372-427)の一節を思い起こさせる。

まさに、"a dim and undetermined sense / Of unknown modes of being"(419-20)である。

長らく埋もれていた画家ヴァロットンの再評価の機運が高まったのは、昨年(2013年)フランス(パリ)のグラン・パレで開かれた回顧展でのこと。

この展覧会が日本に巡回して、現在(2014年6月14日~9月23日)三菱一号館美術館で「ヴァロットン展 ―冷たい炎の画家」が開かれている。

当初はナビ派の画家として作品制作に打ち込んでいたが、やがてそれこそ「のぞき見」の視線のように「距離」を置いて(distantiation)、独自の画風を模索していったヴァロットン。

日本の浮世絵からインスピレーションを受けて木版画制作に没頭したかと思えば、〈形態の美〉に取りつかれたかのように裸婦像を多く描いてもいる。

さながらレンピッカのような形態志向で描かれた、大理石的な美の諸相である。

澁澤龍彦が『裸婦の中の裸婦』 (河出文庫、2007年)でクラナハやブロンツィーノ、バルテュスらとともにヴァロットンの裸婦にも一章を割いているのはまさしく慧眼と言えよう。

(ちなみに同書は今回の番組のなかで紹介されたのだが、番組中はまだamazonに在庫があったものの、番組が終わったころには在庫切れになっていた。)

ヴァロットン。

裏側の視線と形態と裸婦と。