以前に庭の花としてカサブランカとヤマユリはアップ済ですが、その後のユリ科の花から幾つか集めてみました。

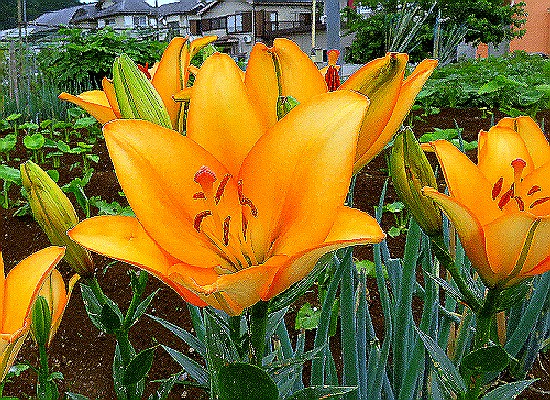

▼オニユリ(鬼百合) 別名:テンガイユリ(天蓋百合) 英名:タイガーリリー

ユリ科ユリ属、多年草、、東アジア原産、花期:7月~8月、

名のオニは形が豪快で見事なことから強調的な意味と赤鬼の顔に似ているということから名前 。

オニユリは原種で、品種改良や変種として日本全国にもたくさんの品種が分布しています。

ユリ科ユリ属、多年草、、東アジア原産、花期:7月~8月、

名のオニは形が豪快で見事なことから強調的な意味と赤鬼の顔に似ているということから名前 。

オニユリは原種で、品種改良や変種として日本全国にもたくさんの品種が分布しています。

▼カノコユリ(鹿の子百合) 別名:ドヨウユリ(土用百合)、タナバタユリ(七夕百合)、

ユリ科ユリ属、多年草、花期:6月~8月、

花弁が著しく反転する、鹿の斑点をぎっしり並べたような鹿の子模様に似ている、

ピンクのつぶつぶが特徴

ユリ科ユリ属、多年草、花期:6月~8月、

花弁が著しく反転する、鹿の斑点をぎっしり並べたような鹿の子模様に似ている、

ピンクのつぶつぶが特徴

▼テッポウユリ(鉄砲百合)

ユリ科ユリ属 多年草 花期:6月~8月

ラッパのような形状の大きな花 と真っ白な花色が特徴です。

テッポウユリ(日本原産)とタカサゴユリ(台湾原産)は似ていますが、テッポウユリは花弁の外側が白い。

タカサゴユリは紫色の筋が入っており、別名:ホソバテッポウユリの如く葉は他のユリに比べて細い、又大型です。

但しテッポウ、タカサゴ、の交雑種が多く外見からは判別しにくい。(写真はシンテッポウユリかもしれません)

これはタカサゴユリに近いか?

▼スカシユリ(透百合) 別名:ハマユリ、イワユリ(これらは海浜や岩場

に自生)

ユリ科ユリ属 花期:6月~8月

上向きに咲く花です。

ユリは、ラッパのような独特の花の形状などから、下向きに咲かせることが多いので

上向きは珍しいと言える。

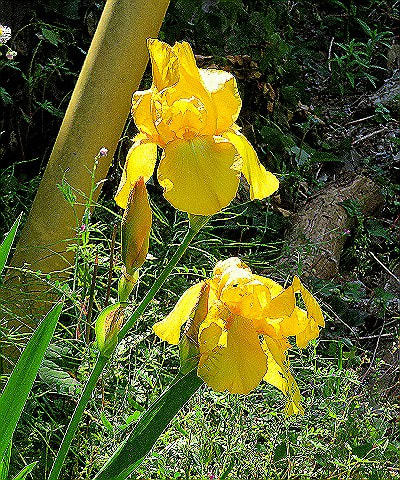

旧ユリ科に分類されていたものからやユリに近いもの達です。

▼ナツズイセン(夏水仙)

ヒガンバナ(ユリ)科ヒガンバナ(リコリス)属 多年草 中国原産花期:8月

和名の由来は、葉がスイセンに似ていて、花が夏に咲くことから。

薄桃色の花を数輪まとまって咲かせます。

花は長さ7㎝前後の筒状で、先端が6裂してラッパ状に開きます。

花は長さ7㎝前後の筒状で、先端が6裂してラッパ状に開きます。

似た花にタヌキノカミソリがあります。

キツネノカミソリと同じヒガンバナ科の多年草で、原産地は中国の湖北省から雲南省あたりに分布し、日本には自生していませんが、観賞用として移入されています。本名は「リコリス・インカルナタ」の名前です。

淡いピンク色の花びらに、濃いピンクの縦の線が入っています。

▼アストロメリア 別名:ユリズイセン、ユメユリソウ、

ユリズイセン科ユリズイセン(アストロメリア)属、多年草、南米原産、花期:5月~7月、

花弁の一部に縞模様(条斑、条紋)が入り、これが大きな特徴で、6枚の花弁のうち、

外側の3枚は丸みがあって大きく、単色または複色、内側の3枚のうち上の

2枚は特にこの縞模様がはっきりしています 。

ユリズイセン科ユリズイセン(アストロメリア)属、多年草、南米原産、花期:5月~7月、

花弁の一部に縞模様(条斑、条紋)が入り、これが大きな特徴で、6枚の花弁のうち、

外側の3枚は丸みがあって大きく、単色または複色、内側の3枚のうち上の

2枚は特にこの縞模様がはっきりしています 。

▼ヤマホトトギス(山杜鵑草)

ユリ科ホトトギス属、多年草、花期:7月~9月

ホトトギスは花の模様が鳥のホトトギス(不如帰)のおなかの模様に似ているから。

よく似たヤマジノホトトギスとの違いはヤマジノホトトギスの花被片は水平に開くのに対し、ヤマホトトギスは、大きく反り返る。

▼キツネノカミソリ(狐の剃刀)

ヒガンバナ(ユリ)科ヒガンバナ属、多年草、有毒植物、花期:8月~9月、

山野に生え、葉は夏には枯れ、その後に花茎を伸ばして黄赤色の花を3~5個付ける。

▼トリトマ 別名:シャグマユリ(赤熊百合)、トーチリリー

ツルボラン(ユリ)科シャグマユリ(クニフォフィア)属、多年草、南アフリカ原産、花期:6月~11月、

何本も伸びる花茎の先にオレンジ色の花穂をつけた姿が雄大です。

下向きに咲く筒状の花の色が咲き進むにつれて変化する姿を燃えるたいまつ(トーチ)に見立て、

トーチリリーの英名があります。

ツルボラン(ユリ)科シャグマユリ(クニフォフィア)属、多年草、南アフリカ原産、花期:6月~11月、

何本も伸びる花茎の先にオレンジ色の花穂をつけた姿が雄大です。

下向きに咲く筒状の花の色が咲き進むにつれて変化する姿を燃えるたいまつ(トーチ)に見立て、

トーチリリーの英名があります。

ー-----------------------------------------------------

オニユリは葉腋にムカゴが付いている。

オニユリは葉腋にムカゴが付いている。

テントウムシはこんな感じですから。

テントウムシはこんな感じですから。