将門神社

鎮座地 棚沢96

祭神 平将門(たいらのまさかど)

旧格式 なし

例大祭 8月3日曜

解説

かつて当地には「延喜式神名帳」記載の穴沢天神社に比定される穴沢天神社があり(現在も摂社として鎮座)

その祠に平将門の息子、将軍太郎良門が父の霊像を祀ったという。

永正元年(1504)将門の後裔を称する三田次秀が再建。

江戸時代には平親王社などといわれた。

「新編武蔵国風土記稿」には多名沢神社相殿平将門霊像とある。

明治41年(1908)熊野神社に合祀され、

ご神体の将門像などは遷されたが、

昭和50年(1975)地域住民の努力により再建された。

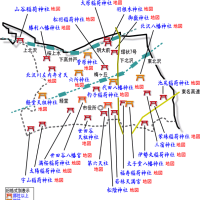

なお、奥多摩には将門伝説が多く残り、

峯畑・城・三ノ木戸・六ツ石山・七ツ石山・川井尾崎・絹笠などに将門を祀った祠がある。

鎮座地 棚沢96

祭神 平将門(たいらのまさかど)

旧格式 なし

例大祭 8月3日曜

解説

かつて当地には「延喜式神名帳」記載の穴沢天神社に比定される穴沢天神社があり(現在も摂社として鎮座)

その祠に平将門の息子、将軍太郎良門が父の霊像を祀ったという。

永正元年(1504)将門の後裔を称する三田次秀が再建。

江戸時代には平親王社などといわれた。

「新編武蔵国風土記稿」には多名沢神社相殿平将門霊像とある。

明治41年(1908)熊野神社に合祀され、

ご神体の将門像などは遷されたが、

昭和50年(1975)地域住民の努力により再建された。

なお、奥多摩には将門伝説が多く残り、

峯畑・城・三ノ木戸・六ツ石山・七ツ石山・川井尾崎・絹笠などに将門を祀った祠がある。