武蔵御嶽神社

鎮座地 御岳176

祭神 櫛真智命 (くしまちのみこと) 大己貴命 (おおなむちのみこと)

少彦名命 (すくなひこなのみこと) 安閑天皇 (あんかんてんのう)

日本武尊 (やまとたけるのみこと)

旧格式 東京府社

例大祭 5月8日(日の出祭り)

解説

伝説によると、日本武尊が東征の際御嶽山上に武具を蔵したため、

武蔵国と言われるようになったという。

天平8年(736)行基が東国鎮護のため蔵王権現を勧請し、

以後御嶽山蔵王大権現として広く関東全土の人々に信仰される事となった。

文暦元年(1234)東国巡歴中の大中臣国兼が夢のお告げで御嶽山に登り、

蔵王権現像を奉納し社殿を再興して後、

修験道の霊場として知られるようになった。

江戸時代には江戸城鎮護のため、それまで南向きだった社殿を東向きに改め、

徳川将軍家より代々30石を賜った。

時代ごとに武将の信仰厚く、

建久2年(1191)畠山重忠よって奉納された国宝赤糸威大鎧や、

同じく国宝金覆輪円門螺鈿鏡鞍など、

国宝・重文級の奉納品を多数蔵している。

なお、「延喜式・神名帳」に記載のある、

大麻止乃豆乃天神社を当社に比定する説もある。

武蔵御嶽神社の御神木ケヤキ

目通り幹周り 8.2m

樹高 30m

樹齢 700年

指定 国指定天然記念物

記事 日本武尊が東征の際、この地を訪れた頃から生えていたという。

通称「神代ケヤキ」

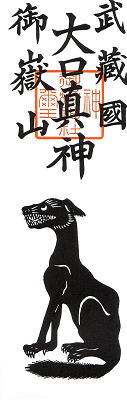

武蔵御嶽神社の狛犬・神使

・奉納年 昭和60年(1985)

・石工 北村西望

・右 阿形

・左 吽形

・記事 ブロンズ製。同一の物が武蔵野市井の頭公園にある。

御嶽神社の神使は狼。

・奉納年 寛保3年(1743)

・右 阿形

・左 吽形

・記事 旧本殿前にある。

・記事 摂社皇御孫社の狛猪。イノシシの神使は多摩ではこれのみ。

近年作り直されたらしい。