長時間労働などの働き方が問題視されるようになり、「働き方改革」に取り組む企業が増えているでつが、ストレスから心を病む労働者は今も絶えないでつ。

その中でも、厳しい労働環境でもストレスに打ち勝つ人とそうでない人がいるでつ。

その違いはどこにあるのかなぁ~

「ストレスに強い人の共通点」と「ストレスに強くなるための習慣」についてみていくでつ。

職場でのメンタルヘルスの重要性が指摘されるようになって久しいでつ。

最近では、長時間労働などの日本的な勤務形態も問題視されるようになって、その対策に着手する企業も増えているでつが…

厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事に関する強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者の割合は2015年(平成27年)で55.7%。労働者の5割以上は何らかのストレスを抱えていると

いうことになるでつが、この比率は横ばいもしくは微減傾向にあるものの、依然として高い水準にあるといっていいかなぁ~

同じ労働環境でも、心を病む人とそうでない人がいるのが実像。

「年々ストレスに強い人と弱い人の二極化を強く感じます。特に若い世代ほどストレスに弱く、3年程度で離職するケースが目立ちます」とあるでつなぁ~

では、ストレスに強い人と弱い人の違いはどこにあるのかなぁ~

習慣その1としては、合理的な考え方をするでつなぁ~

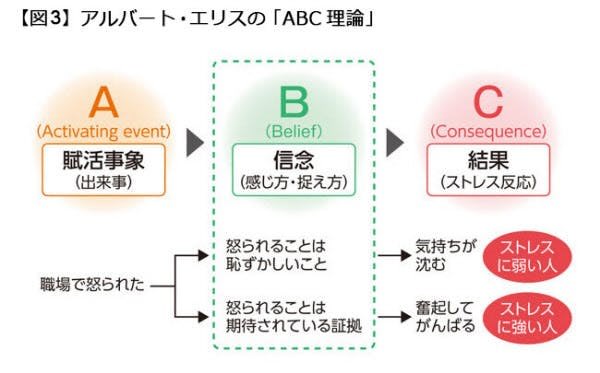

それは「出来事」に対する当人の「受け取り方や捉え方」。

その結果、ストレス反応に違いが生じるでつなぁ~

これは米国の臨床心理学「ABC理論」(「論理療法」という心理療法の1つ)として知られているでつ。

ストレスに強いか、そうでないかは、出来事の「受け取り方」によって変わってくるでつ。

ストレスに強い人は考えが合理的でつなぁ~

例えば、仕事で成果が出なかったとしても、「これはチャンスだ」「失敗に終わったが、次につながる課題が見つかった」「これ以上の試練はないはずだから、ここから頑張ってみよう!」など、

前向きに捉える人はストレスに強いでつ。

つまりポジティブ思考であるか否か。

逆に「結果が出ないことは恥ずかしい」「なんて自分はダメなんだ」と後ろ向きに捉える人は気持ちが沈み、ストレスに弱いケースが多いでつ。

物の感じ方・捉え方は、性格や育った環境によるものも大きいが、トレーニング次第で変えることは可能。

「ただし、『出来事』には自分でコントロールできること、できないことがあります。コントロールできないことに時間を費やし、悩んだり不安に思ったりしてもムダ。

コントロールできることだけを合理的に考えて行動する。

実際に日々の仕事の達成感や、自己成長の感覚を大切にする人ほど、激務を乗り切り、結果も出しているように思います」とのこと。

とはいえ、適切な睡眠時間を確保できないほどの労働は健康障害の原因になり、合理的な考え方ができなくなれば本末転倒。

そうなると、メンタルヘルス不調のリスクが高まるでつ。

「5~6時間といった最低限度の睡眠時間を確保し、睡眠の質を高めることが大事。その上で、『ストレスに強くなる習慣』を持てばいい」とのこと。

「その1つが、非合理な考え方から合理的な思考に転換する習慣です」でつなぁ~

具体的には、普段の生活で、ネガティブな言葉を自身の中でポジティブな言葉に置き換えるトレーニングが有効。

非合理な考え方の代表例「10種類の認知の歪み」から、典型的な転換方法もあるでつ。

「非合理な考え方をする人は、他人から自分はどう見られているかを気にする人が多い。しかし、評価する人の性格や機嫌、体調、状況次第で評価は変わり、その評価は絶対的なものではありません」みたい…

「結果が悪かったとしても、『自分の努力が足りなかった』と気づくだけでも自己成長につながり、成功だと考えることもできるでつ。

結局、結果に対して『成功か失敗か』は自分で決めればよくて、ストレスで心を病まないためには、『他己』評価ではなく自己評価で生きることが重要」

合理的な考え方はいいかもでつなぁ~

その中でも、厳しい労働環境でもストレスに打ち勝つ人とそうでない人がいるでつ。

その違いはどこにあるのかなぁ~

「ストレスに強い人の共通点」と「ストレスに強くなるための習慣」についてみていくでつ。

職場でのメンタルヘルスの重要性が指摘されるようになって久しいでつ。

最近では、長時間労働などの日本的な勤務形態も問題視されるようになって、その対策に着手する企業も増えているでつが…

厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事に関する強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者の割合は2015年(平成27年)で55.7%。労働者の5割以上は何らかのストレスを抱えていると

いうことになるでつが、この比率は横ばいもしくは微減傾向にあるものの、依然として高い水準にあるといっていいかなぁ~

同じ労働環境でも、心を病む人とそうでない人がいるのが実像。

「年々ストレスに強い人と弱い人の二極化を強く感じます。特に若い世代ほどストレスに弱く、3年程度で離職するケースが目立ちます」とあるでつなぁ~

では、ストレスに強い人と弱い人の違いはどこにあるのかなぁ~

習慣その1としては、合理的な考え方をするでつなぁ~

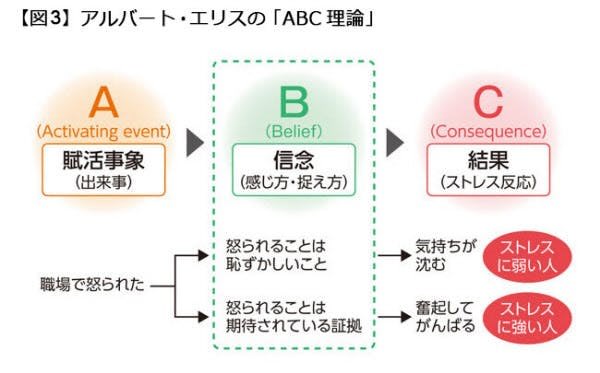

それは「出来事」に対する当人の「受け取り方や捉え方」。

その結果、ストレス反応に違いが生じるでつなぁ~

これは米国の臨床心理学「ABC理論」(「論理療法」という心理療法の1つ)として知られているでつ。

ストレスに強いか、そうでないかは、出来事の「受け取り方」によって変わってくるでつ。

ストレスに強い人は考えが合理的でつなぁ~

例えば、仕事で成果が出なかったとしても、「これはチャンスだ」「失敗に終わったが、次につながる課題が見つかった」「これ以上の試練はないはずだから、ここから頑張ってみよう!」など、

前向きに捉える人はストレスに強いでつ。

つまりポジティブ思考であるか否か。

逆に「結果が出ないことは恥ずかしい」「なんて自分はダメなんだ」と後ろ向きに捉える人は気持ちが沈み、ストレスに弱いケースが多いでつ。

物の感じ方・捉え方は、性格や育った環境によるものも大きいが、トレーニング次第で変えることは可能。

「ただし、『出来事』には自分でコントロールできること、できないことがあります。コントロールできないことに時間を費やし、悩んだり不安に思ったりしてもムダ。

コントロールできることだけを合理的に考えて行動する。

実際に日々の仕事の達成感や、自己成長の感覚を大切にする人ほど、激務を乗り切り、結果も出しているように思います」とのこと。

とはいえ、適切な睡眠時間を確保できないほどの労働は健康障害の原因になり、合理的な考え方ができなくなれば本末転倒。

そうなると、メンタルヘルス不調のリスクが高まるでつ。

「5~6時間といった最低限度の睡眠時間を確保し、睡眠の質を高めることが大事。その上で、『ストレスに強くなる習慣』を持てばいい」とのこと。

「その1つが、非合理な考え方から合理的な思考に転換する習慣です」でつなぁ~

具体的には、普段の生活で、ネガティブな言葉を自身の中でポジティブな言葉に置き換えるトレーニングが有効。

非合理な考え方の代表例「10種類の認知の歪み」から、典型的な転換方法もあるでつ。

「非合理な考え方をする人は、他人から自分はどう見られているかを気にする人が多い。しかし、評価する人の性格や機嫌、体調、状況次第で評価は変わり、その評価は絶対的なものではありません」みたい…

「結果が悪かったとしても、『自分の努力が足りなかった』と気づくだけでも自己成長につながり、成功だと考えることもできるでつ。

結局、結果に対して『成功か失敗か』は自分で決めればよくて、ストレスで心を病まないためには、『他己』評価ではなく自己評価で生きることが重要」

合理的な考え方はいいかもでつなぁ~