時々思うのだけれど世の中には説明・解説がとてもうまい人がいる

それらを聞いたり、読んだりすると急に賢くなった気がするが

そこは凡人の悲しさ、、すぐに忘れてしまう

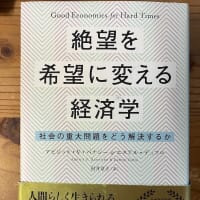

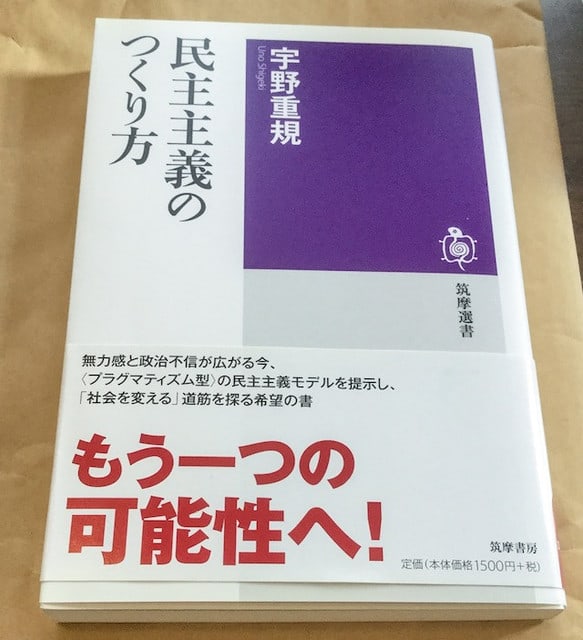

昨日一気読みした「民主主義のつくり方」宇野重規 著

この本は、とても読みやすくて、わかったような気にさせる本だった

わかりやすかった理由は思想の歴史を説いていき、次に生まれる思考が必然であったことを

自然と感じさせられたからで、時の流れとか時代の雰囲気、その中で理解をすることは

いきなり難しい概念を理解しようとするよりは無理がない

このように思考(思想)の歴史をたどってわかりやすく解説されたるのはかつて読んだ佐伯啓思の一連の本も

そうだった(そこではニヒリズムの生まれる必然性やら現象学、実存主義等のやはり生まれる流れが解説されていた)

あまりにも興味深かったので、付箋もつけず飛ばし読みをしてしまった

だからもう一度読み直さねばならないだろう

ただいろんなことが実感としてわかった

ヨーロッパ人にとって大きなショックだったのは第一次世界大戦の出来事(佐伯啓思の本によれば)

アメリカ人にとっては南北戦争(この本に述べられている)

日本では安易に素晴らしいもの「民主主義」と理解されているが、この民主主義は昨今の日本の

政治体制を見渡してみると、やっとかなり危うい不完全なものだとういことという理解が始まったようだ

民主主義の反対語は君主制(という考え方がある)

フランス革命によって政治を仕切るのが君主から庶民の手に渡ったが

その結果、数年後にはあまり好ましくない状況に陥った

この経緯を踏まえて保守という人々は安易な民主主義、理性のみを拠り所にするその主義(民主主義)に疑問を呈した

日本はこの理性のみを拠り所にする危険性をあまり大きく考えず、一見素晴らしく響く「民主主義」を

万能のものとしているような雰囲気だ(という印象を持ってしまう)

アメリカ人は南北戦争で痛い思いをした

南北のそれぞれの人たちが、それぞれの信念に従って正直に戦い

ある人はその戦いに参加しなかったことがトラウマにまでなってしまった

自分自身の声に素直に従ったのに、このような何十万人も亡くなる事態になるとは、、

そのどこが悪かったのか

理念心情に従い、他のそれを認めないとしがちな一神教的な考え方がそもそも間違いだったのではないか

ならば、その解決策は、あるいは世界や人間存在の捉え方の再検討は、、

アメリカは移民の国で最初から国王がいない

今でこそ恐るべき階級社会になっているが誕生した頃は、平民ばかりの国だった

そこでの共通項は「努力したことは報われる」「現在の良い立場は努力したおかげの神様からのプレゼント」

みたいなマックス・ウェーバーが言いそうなことと、ヨーロッパの思考方法のような思弁的ではなく

実証可能な現象を見てのそこから推察されることをベースに形成されている

その一つの方法として「プラグマティズム」があって、この本はそのことを歴史的な要素を踏まえて紹介している

他人と自分、社会と自分、そうしたくくり方が現代社会の中に落とし込んで

その再定義のようなものはなかなか興味深いが、この本で何故か出てきた日本の島根県の小さな島の海土町の

地域活性化の話題がリアルで面白かった

日本の地方都市の例に漏れず、ここでも高齢化人口減少に陥っていたが、あるきっかけで人口増にシフトした

これは有名な例で、度々色んなところで取り上げられ、自分の住む新城市での議会でも紹介されたことがあったが

この本を読んで一番印象に残ったのは、復活ができたのは「危機感の共有」がなされたこと

誰かが困った状態を、まるで手品のように解決してくれるのではなく、開き直って自分たちの手で

「1人でできること、10人でできること、100人でできること、1000人でできること」を町民の徹底的な

討論の中で決定し、それを実行しようとした

誰かがやってくれるのではなく、結局は自らの力でやるしかない、、、

その開き直りに近い思いは、今の自分の住む新城市も日本という国も同様に感じてしまうが

実際はこうした体験に基づく過程で得たものが民主主義というものなのかもしれない

日本の(大げさな言いようだが)民主主義は、ちゃんと経験すべきことを経験せず

観念的にいいとこ取りをしたような、、いつもの、、日本的な真似事っぽい、真に身につかない言葉だけの

民主主義になっているのではないか、、という思いをまたもや覚えてしまった

いろんな刺激を覚えるところが満載だったが、この本が実生活に役立つかどうかは別として

その知識は各種の判断の基礎ともなりうるだろかから

ぜひとも地方自治体の首長・行政の方々、議員さんにも読んでほしいものだ

と余計なお世話だが、、そんな思いが頭に浮かんだ

でも、もう一度読んだら、別の印象を持つだろうな

(それはそれで仕方ない)