時々やってくる読書のスランプ

そんな時は気軽なミステリーを一気読みするのが良い

今回手にしたのは内田康夫、浅見光彦シリーズの「箸墓幻想」

松本清張もそうだが、殺人事件の犯人探しとか謎解きよりも興味を惹かれるのが

サイドストーリーとしての情報だ

この本では邪馬台国の場所についての様々な情報提供がある

近畿説、九州説が学術書を読むよりわかりやすく説明されている

同じミステリー作家の松本清張、高木彬光の説も同業のよしみか紹介されている

この邪馬台国の説も面白かったが、興味を持ったのは実は別の話題で

堀口信夫の「死者の書」だ

この人の名前は「猿丸幻視行」を読んだときもでてきたような気がするが

勝手に学者さんと勝手に理解していた

ところが「死者の書」には、二上山の葬られた運の悪い大津皇子の魂のことが

想像力たくましく書かれていると紹介されていて

運の悪い人(大津皇子)に興味がある自分としては

今度はこの「死者の書」を読まねばという気になった

(こうして読書のリレーは続いていく)

それにしても多作な作家というのは、ある種のテクニックとかパターンが

必要なのだと実感する

ミステリーでは犯人探しはもちろんのこと、起承転結のためのストーリー展開

ページを稼ぐための(?)お決まりのシーン

そしてサイドストーリーとしての情報提供

内田康夫氏のこうした定番化した方法論は

バッハがカンタータを週毎に作曲できた作曲技法を想像させた

それにしても何かを作り続けるということは、本当にすごいことだなと改めて実感

と同時に、こうしたミステリーを読んでいて登場人物が多くなってくると

その人物はどういう役割の人物かが記憶から飛んでしまって

わけが分からなくなってしまうことにショックを覚える

ま、それも仕方ないか、、年齢を重ねるというのはこういうことだ

最新の画像[もっと見る]

-

いつか思い出してくれたら

4日前

いつか思い出してくれたら

4日前

-

いつか思い出してくれたら

4日前

いつか思い出してくれたら

4日前

-

やはり今年の7月は暑かった

1週間前

やはり今年の7月は暑かった

1週間前

-

下山事件 真相解明

2週間前

下山事件 真相解明

2週間前

-

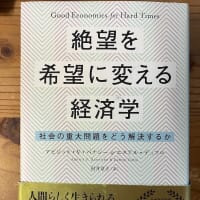

タイムリーなタイトルの本が届いた

3週間前

タイムリーなタイトルの本が届いた

3週間前

-

思い込みを変えるのは難しいが

4週間前

思い込みを変えるのは難しいが

4週間前

-

新城市の住民投票について(覚えていない人が多いのがショックだった)

1ヶ月前

新城市の住民投票について(覚えていない人が多いのがショックだった)

1ヶ月前

-

やっとメディアで問題視され始めた

1ヶ月前

やっとメディアで問題視され始めた

1ヶ月前

-

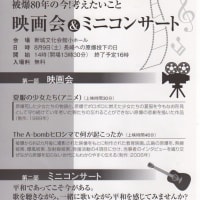

見終わると言葉が出なかった

1ヶ月前

見終わると言葉が出なかった

1ヶ月前

-

読みやすい本と苦労する本の違いは何か?

2ヶ月前

読みやすい本と苦労する本の違いは何か?

2ヶ月前