最近のヒッポホップの音楽はさっぱりだが

古い歌謡曲もついていけない部分がある

歌詞があまりにも今の感覚と違いすぎる

だが、古い歌謡曲にも好きなものがある

古賀政男の若き日の、ある時期しか作れない名曲

影を慕いて

最近は若手の歌手も取り上げてるのを聴いた(UAとか山崎ハコ)

りんご追分

カラオケで歌った記憶のある

北上夜曲

これらの曲は音楽として優れていると思う

だからこそ、古いという感じはしない(自分だけの感覚?)

歌詞が今の感覚と違いすぎると言いながら

実は音楽を聴くときは歌詞はあまり気にしていない

歌詞以外の要素でいつも楽しんでいる

だから軽薄な(?)ポール・マッカートニーの音楽も好きだ

歌詞ではあまり意味のない「オブラディ・オブラダ」も「ハロー・グッバイ」も

理由はわからないが好きだ

だが、今の音楽は本当にレベルが高いのだろうか?

まるで粗製乱造の消耗品のような曲が多すぎるように思う

若い子の大勢で歌う曲は、大勢いることを生かして

対位法的な作曲をすればいいのにとか

もっとハモる部分を多くしたりとかすればいいのにといつも思う

昔の歌謡曲の話から、今の音楽は、、、と不満に話が飛んでしまった

愚痴が多くなるのは歳のせいか、、

ビートルズの「come together」をビートルズの演奏ではなく

ジョン・レノンのライブのCDで聴くとなんだか違和感がある

どこかつまらない

普段聴き慣れているのと違うからだけではない

音楽の質が1ランク落ちてる感じだ

なんでかな?と考えてみると

それはベースの音色のせいだと気づいた

オリジナルのベースは籠もったような柔らかい音色で

雄弁すぎず、だが明らかにこの曲の印象を支えている

だがライブのベースは音程は一緒でも、音程があってるだけで表情が一本調子だ

音色というのは大事だな、、と感じた次第だが

ビートルズはコーラスグループでもある

ビコーズなどのコーラス曲は、3人の音色が似ていて誰の声か?と迷うくらいだ

そしてその同一性はとても心地よい

話は変わって以前、日本のケミストリーという男二人のグループの音楽を聴いた時は

これと全く反対で、彼ら二人の声は同質性はなく、一人ひとりが際立っていた

どちらが良いか?は好みによるのだろうが、自分は音色が似てるほうが好きのようだ

(ビリー・バンバンは兄弟なので音色が似てて気持ち良い)

男女の組み合わせもチェリッシュの音色は好きだが

ダ・カーポの音色は一人ひとりが際立ちすぎてどうも抵抗感がある

この音色はクラシック音楽でも、ドイツの音楽の金管の使い方と

ロシア(チャイコフスキー)音楽の使い方は随分違うように思う

ロシアのそれは生々しく吠える

だがドイツのそれはブレンドされている(ヴァントの演奏はそこが好きだ)

ということで、これが専門的に説得力のあるものかどうかはわからない

ただ自分がそう思っているだけなのかもしれない

でも、こんなことに気づいたり、あれこれ想像することは、、、案外面白い

最近の音楽は馴染めない(特にラップや女の子が大勢で歌う曲)

自慢じゃないがヒット曲やグラミー賞の楽曲はさっぱりだ

でも特に困っているわけじゃない

今はお気に入りの曲なり演奏が身近に有ればいいと開き直っている

マイブームはピアノ・ソロ音楽だ

きっかけはジャズピアニストのブラッド・メルドーの演奏する

ポール・マッカートニーの「マイ・ヴァレンタイン」(トリオの演奏だが)

アルバム「キス・オン・ザ・ボトム」に収録されたポールの叙情的な作品で

多くに知られていないらしいが好きな曲

東京ドームのライブではこの曲が演奏されたのは嬉しかった

(アナザーデイがあったのも感激したが)

この演奏は原曲が如何にいい曲かがわかる

ジャンクとかアンド・アイ・ラブ・ハーに通じる切ない感じが

過度な表現とならず控えめに表現される

My Valentine

音楽に浸っていると、演奏とは演奏している人の表現意欲というよりは

演奏している人の考えていることの表現のような気がした

考えていることとは、曲の変奏とかフレーズの切り取りとかリズムの崩しとか

そうしたものは、演奏者のその時点で考えているもの、アイデアの現れのような気がした

もっとも、音楽は元々そういうものなのかもしれない

演奏家が考えていること、作曲家が考えていること

再現芸術の音楽はそのどちらが主体となっているかわからないが

あるときは演奏家目線、あるときは作曲家目線で音楽を聴いている

特に最近は自分の内面に向かうような傾向のあるピアノ・ソロが

気持ちにしっくり来る

アンサンブルの楽しさよりも自分と向かい合っているようなところが

大げさな表現よりも切実感があっていい

(コロナで巣ごもり生活しているせいか?)

という訳で、ブラッド・メルドーのあとは同じくジャズのモンクのレコードを引っ張り出した

この人は変な演奏だ

横になめらかに流れるということはなくて、なにかゴツゴツしている

あるいはヨロヨロしている

だが慣れるとそこが良い という気持ちにもなる

彼の考えていること、、そんなことを思いながら聴くと時の経つのを忘れる

聴く方も調子が出てきて、次に引っ張り出したCDはメシアンの「鳥のカタログ」

現代音楽の範疇でメロディとか和声を楽しむ音楽ではないが

鳥たちの鳴き声を模する音形が、、自分はとても好きで

あまり考えないで、まるで草原に寝転がって鳥の声を聴いているだけ

と思うと、結構楽しめる

そうだ、急に思い出した曲があった

いわゆる昭和歌謡で伊東ゆかりの「ふぁど」だ

あまりヒットしなかったが、絶対いい曲と自分では思い込んでいた

(いい曲とヒットする曲とはあまり関係ない、少なくとも自分の中では)

なんか、今の風潮と比べて大人の曲だなと思ったが、、どうなんだろう

伊東ゆかり ふぁど (1984)

録画しておいたNHKの「指揮者なしのオーケストラ第九に挑む」を見た

途中、用事が入って演奏は第三楽章までしか聴いていないが

通しての演奏の前に、このプロジェクトの進められていく過程が

パートごとにじっくりと扱われていたので

僅かな違いを聴き分けるプロの演奏家の耳はすごいなと感心してしまった

演奏は確かに指揮者が違うと印象は異なる

わかりやすいのはテンポの違いで、それによって曲のイメージは

若々しくなったり、落ち着いたりする

もう少し聴き込むと旋律の歌い方にも違いがあることに気づく

その他にも何故か音色の違いも存在することがわかる

指揮者自体は音を出していないのに、指揮者に従った音に緊張感や迫力

憧れとか寂寥感に違いがあるのは本当に不思議だ

その重要な役割の指揮者がいないとしたら、どんなことになるのか?

を試みたプロジェクトだ

流石にいきなり本番でエイヤッとするのではなく、テンポとか音量とか

ニュアンスなどは事前の練習で皆で話し合って決めていたようだ

このパートごとの会話が面白かった

エピソードにもあったがヴァイオリンの冒頭部分

楽譜は6連符で書かれていてトレモロではない

この意味を考えようと提案した方がいて、番組ではその違いを聞くことができた

聴き比べてみると個人的には確かに6連符のほうが複雑なニュアンスが伝わりそうな気がした

でも、ほんのちょっとした違いだ

このほんのちょっとした違いに対するこだわりが各楽器の奏者の間で自由に討論された

演奏家は素人にはわからない鋭い耳を持っている

弓を上から下へと奏するのと下から上に奏するのは違うようで

最初は違う方法でやっていたある弦楽奏者は、隣の演奏家の音との違いに気づいて

どこが違うのか?と確かめたところボウイングが違うことに気づいて

「それもらった!」と隣の奏者の音色のほうが良いと認めたらしい

演奏家は楽譜を見ると自発的な表現意欲が生まれるものだろうか

それとも、楽譜に書かれていることを指揮者の指示に従って彼の意図を

客観的に表現するだけの存在なのだろうか

一人ひとりの音楽家(奏者)が自分の価値観とか美意識とかに従って

楽譜に書かれていたものを表現したら、一体どういうことになるのだろう

バラバラのまとまりのないものになってしまうのか

それとも人同士の不思議なシンクロする感覚でまとまったものになっていくのか

指揮者は楽譜の中から作曲家の意図を読みとろうとする

あるいは効果的な表現方法を模索する

奏者はそれにただ奉仕するだけでなく、ある程度の自由を与えられた自発的な感覚で

演奏ができたものが指揮者も奏者も幸せではないかと思ってしまう

こうやってほしいというのは、そのままやるというのではなく

その意図を読んで、それ以上のものを奏者のプライドをかけて演奏する

それがいい演奏になりそうと勝手に思ってしまう

フルトヴェングラーの指揮は指揮者の個性が強すぎる印象だが

実は奏者の自発的な力を信じているような気もする(個人的な印象だが)

と、ここまできて、ふとサッカーの監督と選手の関係を考えてしまった

サッカーの監督はゲームプランを考える

そしてそれが効果的に実現されるように選手を選び、事前には練習を行う

ところが、試合が始まってしまったら、ある程度はグランドの選手に任せるしかないのだ

選手は音楽の奏者の表現意欲と似たような自分の感ずるところを発揮したいと考える

一番いいのは選手の個人の感覚がチーム全体と一致することだが

現実世界では選手レベルが高いほどこれは実現される

(チーム力の差は個人の能力の違いか?)

話は音楽に戻って、今でも覚えているのは初めてベルリンフィルを生で聴いたときのことだ

思わず出たのは「めちゃうまい!」の一言

合奏能力が半端じゃない、一人ひとりがこれだけうまいと自分でこうしたい

と思う音楽家は多いだろうなと妙な確信を持った

演奏家の一人ひとりの自発的な表現意欲も満たしたうえでまとめる

それは指揮者のいうとおり演奏しているだけというのとは迫力が違う

今回の指揮者なしの演奏は、個々の奏者の表現意欲の現れがよく感じられるようで

それは少人数の演奏にも関わらず迫力があるように思われた

それにしてもプロの耳はすごいな、、

この録画は度々見ることになりそう

NHKの番組は↓

指揮者なしのオーケストラ第九に挑む!

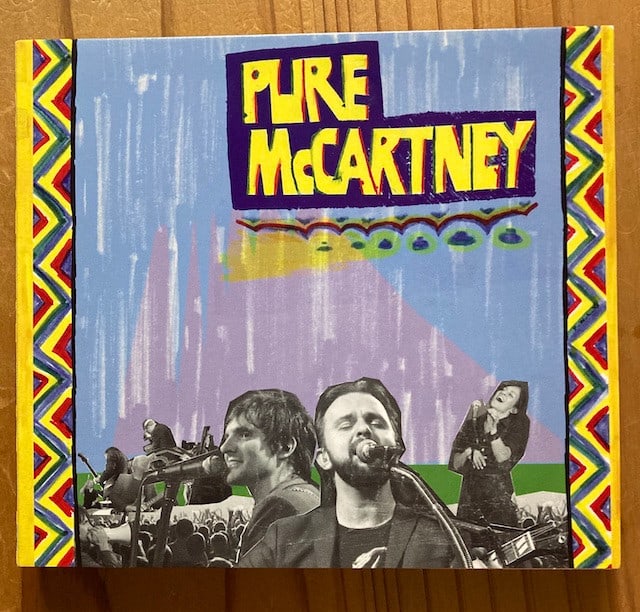

やっとかめに(久しぶりに)ポール・マッカートニーのアルバム

「RAM」の完全カバー版「PURE McCARTNEY」を聴いた

デンマークのビートルズフリークのティム・クリステンセンが

ポールの「RAM」を曲順通り完全再現したアルバムだ

「RAM」は発売された当時、批評家からはあまり良い評価は受けていなかった

いわれ勝ちな軽薄とか内容がないとか、、、そんな空気だったと記憶している

だが、自分はそうは思わなかった

音楽的要素がいっぱい詰まっていて圧倒された

とても短いウクレレの伴奏の「ラム・オン」は、「ジャンク」の寂しさを思い起こさせるし

冒頭の「トゥ・メニー・ピープル」のギターのフレーズは印象的

次の「三本足」は途中からリズムが変わってとてもおもしろいし

「ディアボーイ」は主旋律とコーラスの対旋律の掛け合いがとても美しい

「アンクル・アルバート ~ ハルセイ提督」は大声で歌うと気持ちよさそうな

(hands across the water〜)というところは

アビーロードの「キャリー・ザット・ウェイト」を連想させる

しゃがれた声で歌う「モンクベリー・ムーン・デライト」は最後の繰り返しの部分は

ヘイ・ジュードの長いエンディングを連想するし、

そこで行われるヴォーカルのアドリブが、それを聴くだけで価値があるような曲だ

「ロング・ヘアード・レディ」はリンダのコーラスが素人っぽくて、

それは妙に良い味付けになっている

そしてこの曲も対旋律との掛け合いが美しい

最後の「バック・シート・オブ・マイ・カー」も、ものすごい盛り上がり

最後の最後で楽器の音がなくなってコーラスだけになる時の効果は

ベートーヴェンのミサ・ソレムニスのグローリアの最後の部分を思い出させる

つまりは傑作アルバムだと思っていたので、低評価は納得できないし悔しかった

ところが時が経った今は、(ジョンとの比較という)時代背景を除いた

客観的な評価がされるようになって、このアルバムの評価は高いものになっている

「だから、最初からそうだって」

これが自分のいつざわざる気持ちだ

そして自分の直感や好みは間違っていなかったと自慢したくなる気分だ

この完全カバー版のアルバムは、他人がどのように表現するか?

という視点で聴くと面白い

基本的にはオリジナルと同じだが、ところどころ少し違う

声が違うのは仕方ないが、一番物足りなく感じたのは

「モンクベリー・ムーン・デライト」ボーカルのアドリブがなかったとこ

やはりあれはポールしかできないのかもしれない

「RAM」はアビーロードほどの完成度はないが

それでもその雰囲気を継承していると思う(すごく音楽的なところが)

でもそう感じるのは自分だけかな

ところで短いけど名曲と思う「ラム・オン」はこんな曲

Ram On(Remastered 2012)

音楽を聴いて涙が止まらなくなったことがある

胸をかきむしられる憧憬とか湧き上がってくる興奮のせいではなく

知らず識らず熱いものが流れてくる、そんな体験を今も覚えている

それはベートーヴェンのミサ・ソレムニスの「アニュス・デイ」を聴いた時だ

第九とほぼ同じ頃の作曲で宗教音楽だが、全体の起承転結が明確でないので

とっつきやすい音楽とは言えない(自分がキリスト教徒でないせいもあるかも)

いつものように歌詞は気にせずに音楽だけに耳を傾けた

暗い(?)落ち着いた内省的な音楽が始まる

まずはバスが歌う コーラスが続いた後、次はアルトとテノールの二人

またコーラスが答えた後、今度はソプラノが主体となってアニュス・デイのメロディを歌う

そしてそれは声の組み合わせ(音色としての)と構造としての組み合わせの見事さを

感じさせるもので、歌詞の意味はわからなくても心打たれるものだった

それでも、どんな意味なのか?

と気になってレコードについている解説書を見ると、こんな内容だった

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

miserere nobis

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

dona nobis pacem.

神の子羊、世の罪を除きたもう主よ

我らをあわれみたまえ。

神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、

我らに平安を与えたまえ。

音楽だけを聴いても感動するが、歌詞がわかるとなおさら感動することはあるもので

ベートーヴェンの晩年の心境が痛いほど胸に迫ってくる

それを思うと泣けて泣けて仕方なかった

そして経過句のヴァイオリンのフレーズがダメ出しのように心に直接響く

今この音楽を思い出したのは、祈ることしかできない戦場の人々を思ったからで

人はどんな残酷なことをなし得てしまうのか!という絶望感と

まだ信じられると!いう希望の入り混じった気持ちが戦っているせいだと思われる

音楽は何をなしうるかわからない

でもこの音楽を聴いた人が何かを感じるのは確かだと思う

できることなら、この音楽の求める姿に早くなりますように

ベートーヴェンのミサ・ソレムニスはクレンペラーの指揮したレコードを持っているが

他の演奏よりずっと心打たれる

以下の動画、1時間4分20秒からがアニュス・デイ

ベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》全曲 クレンペラー指揮

昔、ポール・マッカートニーにはピアノ伴奏だけの曲を作ってもらいたい

と思ったことがあった

彼ならドイツのリートとかフランスのメロディみたいな味わいの曲が

できるはずと思っていた

彼はロックンロールが大好きで自分の思うようにやってくれなかったが

「レット・イット・ビー」とか「ヘイ・ジュード」「オブラディ・オブラダ」とか

シンプルヴァージョンの「ロング・アンド・ワインディング・ロード」などは

ピアノ伴奏だけで結構楽しめる

そんなことを思い出せてくれる動画が目に入った

ピアノ伴奏だけの「エリナー・リグビー」だ

冒頭から何とも言えない孤独感と切ない感じが味わえる

この人の他の動画も結構良い

こういうのを見ると今のテレビの酷さを実感する

Eleanor Rigby - The Beatles - Cover by Emily Linge

コロナが心配で聴くのを諦めた小菅優のピアノリサイタル

(16日 しらかわホール)

少しばかり悔しいので、プログラムと同じ曲のCDを引っ張り出した

プログラムは以下のようだった

セザール・フランク

プレリュード、コラールとフーガ

武満 徹

雨の樹 素描

クロード・ドビュッシー

前奏曲集第1巻から 「野を渡る風」「西風の見たもの」「沈める寺」

前奏曲集第2巻から 「霧」「花火」

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調 op.13「悲愴」

フランツ・シューベルト

幻想曲 ハ長調 D760「さすらい人」

フランクのピアノ曲のCDはすぐ見つかったが

武満徹はあるはずなのだがどこかに隠れて探し出せない

ドビッシーは誰の演奏で聴こうと迷ったが、次のベートーヴェンを考えて

クラウディオ・アラウにした(アラウは豊かな音色で好き)

シューベルトもあるはずなのだが、これも見つからない

久しぶりに聴くフランク

だが以前も今回もあまり印象に残らない

ヴァイオリン・ソナタ、ピアノ五重奏曲は良いのに、、この曲はイマイチ

武満徹は独自の音色(武満トーン)

一発で彼の作品と分かる

でも彼のは覚えられない曲ばかりだ

ドビッシーは生で聴いたほうが圧倒的に良いだろう

家のオーディオもそれなりと思うが、生で聴いてこそあの響きの醍醐味を味わえる

このプログラムはどのようなコンセプトなのだろうか?

と頭に浮かんだが、フランクもドビッシーも最初の細かな音形、音色が似てるかも知れない

ベートーヴェンになると一気に聴きやすくなる

起承転結があるということが、こんなにも落ち着くものかと思える

ベートーヴェンは時間の前後関係と縦の構造の充実で、何かを考えていたり

何かを主張しているように思える

ベートーヴェンの悲愴の最終楽章で、不意に低い音で(中間くらいの高さの音)

フランクの曲のテーマに似たようなフレーズが耳に入った(気がした)

プログラムの統一感はこれか!

と一瞬思ったが、単なる思い込みかもしれない

シューベルトはバーンスタインは好きでなかったようだが、

自分も積極的に好きとは言えないので聴く回数は少ない

それにしても残念だった

仕方ないと納得しようしても、どこか後悔が残る

仏壇に般若心経を唱えて、お雑煮を食べて、近所の神社にお参りして

年賀の客を迎えた後は今年最初の音楽との対面

毎年聴き始めの曲は慎重になるが、今年は大晦日の時点で決めていた

それがこれだ

この中からから、一般的にはディヴェルティメントイ長調と呼ばれるK136を聴いた

(この帯の中では第24番と書かれている)

若い時のモーツァルトらしく伸びやかでハツラツとして心がウキウキするよう曲だ

まさに正月にふさわしいと思う

ところで、今日はいつもと違って少し違ったところに注意して聴いた

なぜモーツァルトの曲は生き生きしているのか?

それは地味にリズムを刻むパートのおかげではないかと考えて

そのパートを念入りに聴いた

するとこれがなかなか面白い

その音だけならつまらない音形が、他の楽器と合わさるだけで一気に

生命力に富んだものになる

つまらない地味な音形もポール・マッカトニーの気の利いたベースの様に

過不足なくメロディアスに応援している

モーツァルトは聴き流しても楽しめるが、その気になって集中して聴いても

単なる繰り返しではない微妙な変化を感じられて面白い

と同時に、モーツァルトは怖い、、、とも感じてしまう

この曲を楽しんだ後は同じくモーツァルトの29番の交響曲イ長調K201

同時期に作曲された有名な少ト短調ではなくて、この方を選んだ

イ長調の明るい音色が今にふさわしいと思えたからだ

ということで、聴き始めの音楽

今年の選曲もまずまず良かった、、とホッと安心

洋楽の歌の場合、歌詞の良し悪しによってその曲が好きになったり

嫌いになったりすることはあまり多くない

ビートルズの「イン・マイ・ライフ」は歌詞が評価されてる曲のひつとだが

個人的にはあまり好きじゃない(音楽的につまらないように思えて)

一方、意味もない歌詞の羅列のような「ハロー・グッバイ」は

理由はわからないが好きだ(知らずしらずウキウキしてきて)」

音楽(歌)は自分に関する限り、歌詞に依存しない音楽自体の力で

楽しんでいると自覚する

最近、自分が音楽(特にクラシックとかジャズ)をどのような

聴き方をしてるか気づいた

それは音を楽しむのではなく、作者・演奏者の考えている過程

とかアイデアを追体験する楽しみ方だ

音楽が始めると、作り手はどのような考えとかアイデアを

披露してくれるのか?と思いながら聴くようになっている

その楽しみ方は読書体験に似ているかもしれない

読書はストーリーに振り回されるより、作者の試行錯誤している過程のほうが

スリリングで楽しめるようになっているが、最近の音楽の聴き方もそれと似ている

バッハの音楽は一つのテーマの完璧な変奏とか展開を楽しむことができる

だがその完璧さ故に少し息苦しくなることもある

一つのテーマの秩序だった展開だけでは閉じこもった世界になりそうなので

後の時代のベートーヴェンはソナタ形式で2つのテーマを準備した

2つのテーマの職人的な展開は、一つだけの場合よりは感覚的にその変化を捉えやすい

それでも物足りなくなった後期ロマン派の人たちは、3つ目のテーマとか

それ以外の音楽的要素を追加するようになった

だが、それはある意味秩序からの逃走になったのかも知れない

(ブルックナーの音楽はそんな感じ)

ところで大好きなモーツァルトの音楽は、楽器群同士の会話で

この会話がまるで子どものおしゃべりのようで、

その瞬間しか意味がないとしても、とても楽しいと感じる

と、まあ難しそうなことを言ってるが、要は最近は歌詞のない音楽の方を

音楽の展開がどのようになされるか?との関心で聴いているということ

それは単に歌詞を見ながら聴くのが面倒くさい、、という

怠惰な性格のせいかもしれない

年齢を重ねるに連れ最近の音楽が覚えられなくなっている

レコード大賞の候補曲も自慢じゃないが全然知らない

過去のそれも最近のは全く記憶にない(果たして聴いたことがあったのか?)

だがレコード大賞の作品では無いかも知れないが「パプリカ」は

珍しくお気に入りの曲だ

歌詞もヘンテコだし、音楽もいい意味でギクシャクしてるみたいで、、

それにしても、こと音楽に関しては完全に置いてけぼりだ

それで少しも気にしないでいられる、、

というのが年齢を重ねるということと実感する