新城市の話題

市議会の傍聴と言えば一般質問を想像するが、その他にもいろいろ傍聴できる

各種委員会、政治倫理審査会、そして今回出かけた全員協議会もそうだ

今日の10時半から全員協議会が行われた

文字通り全議員が参加する会議で、議題は3月の予算に計上される

新東名高速道路経由の名古屋直行バス「山の湊号」についての

行政からの今までの検証結果等の報告など

傍聴者は事前に知られにくい状況にあっても情報通の人々が数人着席して

決して少ない数ではない

傍聴者が数人いて、その場で見聞きしたことの捉え方は人それぞれなので

ここでは個人的に印象に残ったことなどを報告する

傍聴者は見ることができなかったがA4用紙10ページ以上に渡る書類が議員さんに渡された

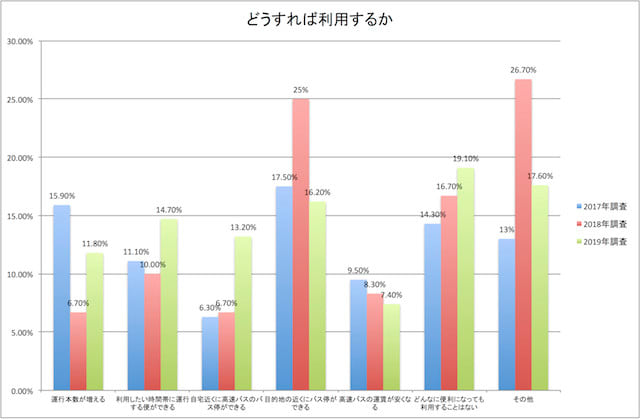

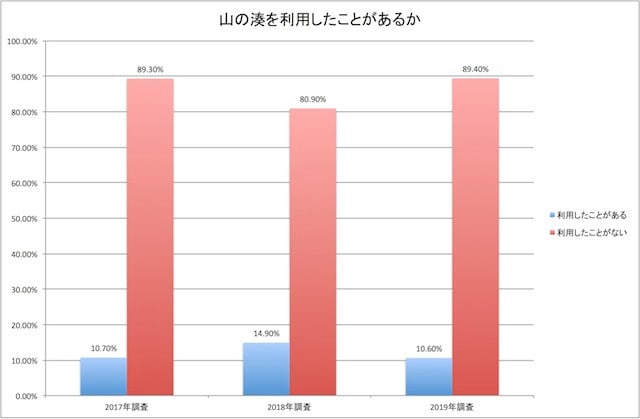

それは28年度から始まったこの高速バスの数字的な検証と、昨年末急遽行われた

アンケートの結果報告、そしてマーケティング会社に依頼した結果の大まかな結果(まだ精査中なので)

この10ページ以上に渡る資料の説明に要した時間が20分ほど(多分)

説明は行政課のスタッフから行われた

行政課はこの事業を予算化すべく準備をしているので

当たり前ながらどちらかと言えば都合の良い話をする

実は少しばかり行政課に出かけていろいろ聞いたりしているので大体の話は想像できた

検証と言えば数字が物を言う

ただこの数字は解釈という行為が伴って報告される

同じ数字を見ても、数あるなかでどの部分(数字)を重く見るかによって解釈は変わってくる

今回の場合は行政がある目的の視点での解釈であって、仮に配布された資料を

高速バスに批判的な立場の自分らが見れば違った解釈がなされるだろう

つまりは今回はあくまでも行政の解釈による報告ということだ

長い説明が終わったあとで、議員さんの質問が始まった

この質問した人の顔ぶれが現在の議会の真剣さの度合いを測るメーターとなる

山崎議員がスタートを切ったが、それは突っ込んだ内容というよりは確認だけ

そのあとで澤田議員、山口議員、丸山議員、浅尾議員、斉藤議員、竹下議員、が続いた

この手の会議で発言しない人たちは、今回もやはり発言は無かった

このバス事業は現在は実証実験という形で行われている

3年半もの時間があったにもかかわらず、十分な検証がなされていなかったり

効果的な方法を講じていなかったと思われても仕方ないようなことは行政も認めている

だからこそ、急に利用者アンケートなる調査を昨年末に行っている

(その調査の中には名古屋からの利用者が市内でどれだけの金額を費やしたかとの項目がある)

でも、3年半も時間があるなかで当然行われるべきPDCAのチェックがなされなかったのは事実で

一体今更マーケティング調査をする資格が行政にあるのか、、、と言いたくなってしまう

このマーケティング調査に要した金額は税込みで385000円だ

手元に資料が無いので正確なことは言えないが、行政の説明によれば名古屋からきた

方々の市内での消費金額は、バス運行金額よりも多い(?)ので

バス事業は無駄ではないとのと言いたかったようだ

だがバス運行金額よりも多いと言っても、入ってくる税金を超えているわけではない

とのツッコミがある議員さんからあった(バスは市税で行われているので)

それ以外にも、名古屋から来た方の市内消費金額を計算するならば

市内から名古屋方面に行った人の消費金額も計算し報告しなければ

片手落ちではないかと思ってしまう

以前、市長がブログを書きまくっていた頃「ストロー効果」との言葉を挙げて

インターチェンジができると人口も消費金額も大都市に流れてしまうと

の説明をしていたことがあった(今にして思うと何故そんな話をしたのだろうと思う)

これはどの場合にも当たるようで、常識的には新城市の人口も消費金額も

大都市に吸収されてしまうと考えるほうが無理はない

少しへそ曲がりな自分は、今日一番気になったのは報告書のなかの専門家の意見だ

これも手元に無いので正確にはわからないが、専門家のある方はこの事業の成功は

バスの本数の増加を考えないとダメだろう

事業を採算だけの視点で考えるのは公共交通とはなにかを理解していない、、

(市民はSバスは採算が合わなくても仕方ないと判断しているので

彼が言うような公共交通を理解していないことはない)

との視点で、アドバイスじみた意見を述べていた

そして行政も議員さんも、それをまことしやかに聞いていた

でも専門家の意見は正しいのだろうか

かれは自分のお金を払うわけじゃない

身銭を切るわけでない人が勝手に好き勝手なことを言って

それをありがたく受け入れるのはどうなんだろう

さらに言えば彼のバスの本数を増やすとの意見に従えば

経費は更に増すことになる

自分はこの問題は、当事者が真剣になって考えるべきだと思う

プロモートの意見は聞いたとしても存続廃止の意見は

お金を払う当事者である市民たちが決めるべきだと思う

実はこの高速バス運行費用については予算と決算金額だけでは

わからない表に出ない金額がある

それはどうも会計の方式(公会計)に問題があるようで

少し勉強してから機会があれば取り上げるかも

結局のところなんだかんだ言っても行政は予算計上をするとのこと

そこで山口議員からとても良い提案があった

この予算計上については、申請中の補助金の認可されるはどうかわからない状態

であるので確かな数字が出せないでいる

ならば、例年のように予算を他のものとひっくるめた一括審議ではなく

バスは別項目で提案してほしいし、議会はそこでよく話し合うようにしたい

この意見は、自分は行政も承知したと認識しているが、果たして素直に出てくるか

少し不安なところがある(議員さんは一括で出てきたら文句をいうか?)

ということで、自分が印象に残ったのはこんなこと

これで全員協議会は終了!と席を立とうとしたところ

二三人の議員から大きな声が上がった

そこから始まったのは驚くような報告・事件だった

これはもったいぶるが、またの機会に、、

それにしても、、、