Newアート考察 その5 ~天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?~

<コロナ禍での風景>は偶然、天王洲アイルのアートに出会い、<Newアート考察>へ突入しました。

2021-5-25

新しい発見をしました。目黒駅発の都バスは当方の家の前のバス停、白金台駅前から品川駅を経由して大井競馬場までゆくのですが、その途中に<天王洲橋>というバス停があり、ここから天王洲アイルはすぐであることを発見したのです。バス一本、15分で天王洲アイルまで行かれます。 自然教育園に天王洲から毎日来て歩いている方がいますが、なんでそんな遠くから毎日来るのかと不思議に思っていました。自然教育園は白金台駅のつぎのバス停で降りればいいのです。

さて、今回から題名が付きました。<天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?>という明確な命題をもってブログを書き始めます。

撮影はすべて、Fujifilm GFX100S + GF110mm。 特に機材を意図して撮影していませんが、とにかくこの機材に慣れることが目的です。

<天王洲橋>でおりて、ちょっと行くと天王洲運河に出あい、新東海橋を渡ると天王洲アイルです。今日は天王洲アイルの対岸のボードウォークを歩き、一昨日の天王洲アイル撮影地を対岸から撮影、さらこの近くにある大規模なギャラリービル、Terrada Art Complex I/IIを訪ねました。

このterradaというのが天王洲アイル地域の重要なポイントなのです。ネットには次のような説明がありました。

<天王洲アイルは1950年代に倉庫街として使われていた。この時に寺田倉庫という会社がこのエリアで倉庫を建てた。オフィス街、住宅街からは遠くてがらんとしていたと言われている。1980年代港周辺を中心に開発が進み、様々な娯楽スポットが誕生。1992年には東京モノレールの開通もあり、倉庫街から住める・働ける街に。このころから寺田倉庫が天王洲のまちづくりに関わりはじめるが、バブル崩壊後人々の足も遠のいてしまう。そこで1997年に寺田倉庫を使って、お洒落な高級アメリカンレストランT.Y.HARBOR BREWERYをオープン。様々な取組で天王洲の認知向上に貢献し、2013年にはTerra café Barがオープンした。> (Terra café Barは保存食をつかったカフェだったのですが閉店したようです。)

寺田倉庫のビジネスモデル/主張は

<美術品保管を主軸に、美術品修復・輸配送・展示といった分野に加え、画材ラボ「PIGMENT TOKYO」・日本最大のギャラリーコンプレックス「TERRADA ART COMPLEX」などの芸術文化発信施設の運営を通じて、天王洲をアートの一大拠点にするための街づくりに取り組んでおります。>

当方のブログ、

Newアート考察その5 天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?-1

Newアート考察その5 天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?-2

Newアート考察その5 天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?-3

では寺田倉庫が運営するアート拠点およびレストランとして、

集合ギャラリー/カフェ TERRADA ART COMPLEX I/II

美術館/美術品保管倉庫 WHAT(WAREHOUSE OF ART TERRADA)

ギャラリー/カフェ WHAT CAFE

画材ラボ PIGMENT TOKYO

レストラン T.Y.HARBOR BREWERY

を訪ねました。

寺田倉庫は地の利を生かして、これ以外にもいくつも新しいビジネス拠点ビルを運営しているようです。つまり天王洲アイル周辺のアートやnew businessの巨大な<パトロン>になっているのです。

当方は今回初めて天王洲アイルを探検しているわけで、寺田倉庫さんは無論それ以外のこの地区の構成やビジネス、地域振興の流れのほんの一部を知ったにすぎません。

新東海橋のたもとからボードウォークに降ります。

目黒川水門を裏から見ます。

対岸、東横INN立体駐車場 ARYZ(アリス)の壁画。“The Shamisen” Shinagawa 2019で描かれた。 鈴木春信の浮世絵 「見立芥川」を題材にしている。

対岸のボードウォーキング地域

この壁画のあるビルはパナソニックの有休施設の活用をパナソニック、三菱地所レジデンス、寺田倉庫がコラボしてリノベーションし、レンタルオフィス等で構成される複合施設としたらしい。さらにテレビ東京天王洲スタジオを通り越して、Terrada Art Complexに向かいます。

当方は1年間ボストンで暮らしたとき、チャールス・リバーにかかるハーバード・ブリッジのたもとのアパートに住んで、MIT(マサチューセッツ工科大学)に自転車で通っていました(ボストンの町は自転車で十分なのです)。 ここからのびるニューベリー・ストリートにはいっぱいギャラリーがあり、休みにはいつもここをうろついていました。ここのギャラリーは一点物の油絵が多く、割高なので、ニューヨークに出かけた折にソーホーでリトグラフ(石版画)やシルクスクリーンの量産物(といっても数量を限定した版画で(数百部以下)、刷った全枚数分のうち何番目か番号が記入されています)をいくつか買いました。ジャガールのリトグラフも買いました(値段から言って本物と思っていますが)。当時は、単身赴任でしたから、安い食事をしていれば、企業からの給与は余るので(家族には別口で給与が支給されるから、当方に支給される分は使い放題)、お金がいっぱいあったのです。

ギャラリーとは美術作品を展示するスペースのことで、以下の特徴をもっています。

1,美術館は入場料を取るが作品の販売は行わず、ギャラリーは入場料を取らないが作品を販売する。

2,ギャラリーはアーティストと契約を結び、その人物の作品を独占的に展示する。ギャラリーとアーティストが契約することについて、美術業界では、「アーティストにギャラリーが付く」「ギャラリーがアーティストを取り扱う」などと表現する。ギャラリーが付くことはアーティストにとっては自身のブランディングになるし、ギャラリー側としてもアーティストの飛躍に乗じて自館の知名度や価値を高めることを狙っている。

3、美術館や博物館(特に欧米)の展示物は、その後に美術の歴史に刻まれることが多いが、ギャラリーの展示物は、その手前のある種できたてほやほやの美術作品が多い。

4,ギャラリーの構造として一般的な四角く白い部屋には、「常識」という意味があり、中立で無味無臭というイメージも併せ持つ。

以上<現代美術家が選ぶニューヨーク・チェルシーで見るべき14のギャラリー現代美術家・伊藤知宏氏 | 朝日新聞デジタルマガジン&[and] (asahi.com) より引用>https://www.asahi.com/and/article/20190531/2613175/

Terrada Art Complex I/IIは2棟の大きなビルでその中に多くのGalleryが存在しています。Galleryですからほぼ通年何らかの展示会が行われています。あくまで当方の目にとまったGalleryとその展示のみをご紹介します。 天王洲地区のGalleryは全て撮影OKですので、

Fujifilm GFX100S + GF110mmでの撮影です。足りない分はネット情報として載せました。

MAKI Gallery

牧正大氏:1975年東京都生まれ。アパレルや画廊勤務を経て、2003年Sakurado Fine Arts(現MAKI Gallery)を設立。現在は表参道、天王洲、パリに展開。現代アートのコレクターで、数百点を所有。

牧正大氏 ネット情報

牧正大氏が約1000㎡という広大なスペースに、アートディレクターとして選んだ作品を紹介・販売する「MAKI Gallery」と、自身のコレクションを公開する「MAKI Collection」を設けた。

以下、MAKI Galleryにおける展示

鍵岡リグレ アンヌ

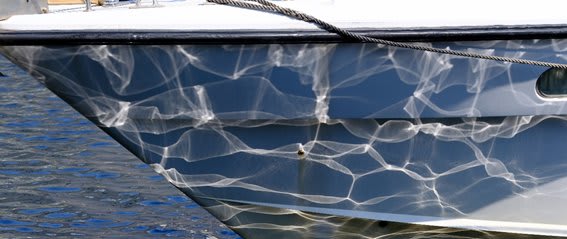

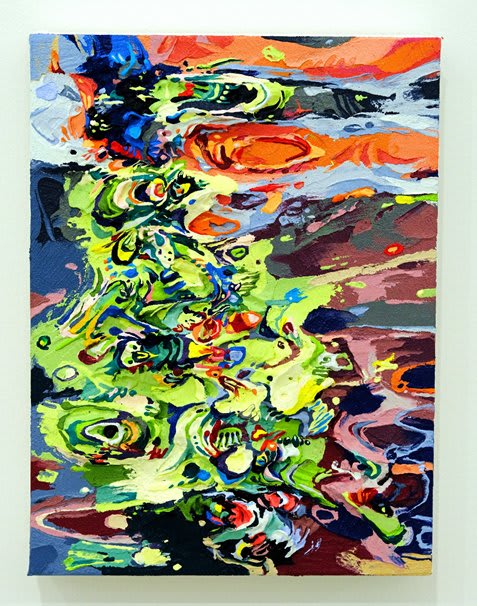

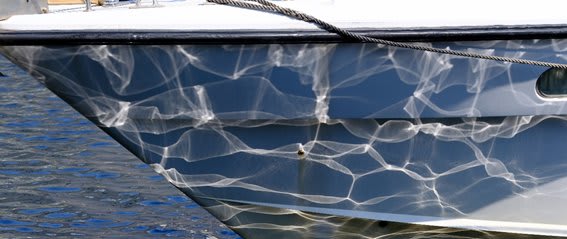

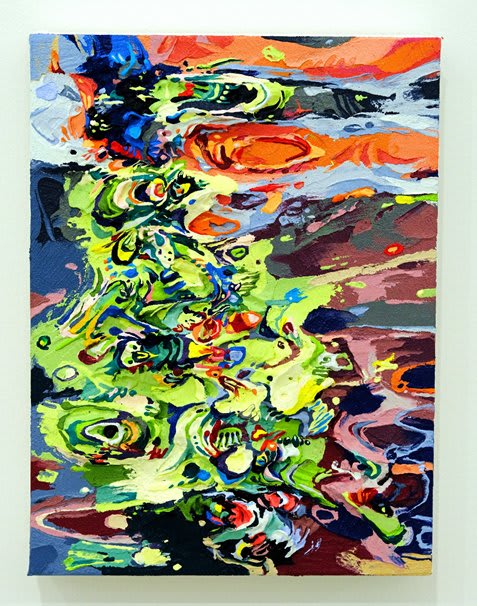

1987年神奈川県生まれの鍵岡リグレ アンヌは、東京藝術大学絵画科油画専攻を卒業後、同大学大学院にて壁画を研究。その後フランスに渡り、フランス国立高等工芸美術学校にてフレスコ・モザイクの技術を学び、現在は鎌倉にアトリエを構える。グラフィートという重ねた色層を削りとる古典的な壁画技法に布のコラージュを加え、そこに色層を重ねる独自のペインティング法を用いて立体感のある絵画を制作している。日常生活の中にある抽象的な風景に関心がある鍵岡は、世界各地で取材した水面の反射をもとに、彫刻的な造形性をもつ「Reflection」シリーズを2014年から描いており、その後「Reflection」から展開された水面に映る人物を抽象と具象の間で描写した「Figure」シリーズが加わる。さらに2019年のルクセンブルクでのアーティスト・イン・レジデンスをきっかけに、太古からの水の力により削りだされた壮大に連なる岩肌を繊細な生キャンバスに薄い層で描きだす「Element」シリーズが誕生。鍵岡の生みだす作品は、圧倒的かつ繊細な色彩で構成され、抽象と具象、平面と立体の合間を行き来し、絶え間ない変化と共に独自の世界観で観る者を魅了する。

主な個展に「A Moment of Immersion」Sakurado Fine Arts※(東京、2018年)、「Reflection: 2015-16」Sakurado Fine Arts※(東京、2016年)、「Anne Kagioka Rigoulet」Sakurado Fine Arts※(パリ、2014年)などがある他、フランス、日本、ラトビアなどでのグループ展や壁画プロジェクトに参加し、国内外のアートフェアにも数多く出展している。

ネット情報

この方の絵にであったのが最大の収穫でした。当方がやろうとしている水面の実写から起す陶絵画と同じ発想で描かれた絵画と思われます。先を越されたという感じですが、こちらは陶器ですから、また違った展開を生むことができるでしょう。

黒いのは手前に置いてある彫刻

アメリカ人気作家、ジョナス・ウッド「テニスコート・ドローイング」

テニス関連の絵のオンパレード。

トイレもテニス ネット情報

ギャラリー:「ANOMALY」(アノマリー)

ANOMALYとは、正論や常識では説明不可能な事象や個体、変則や逸脱を表す言葉

以下アノマリーでの展示

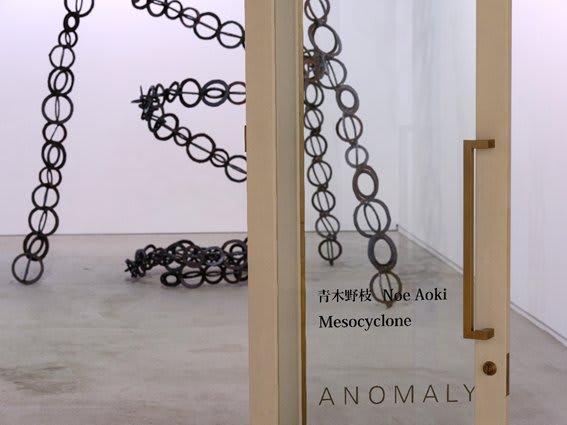

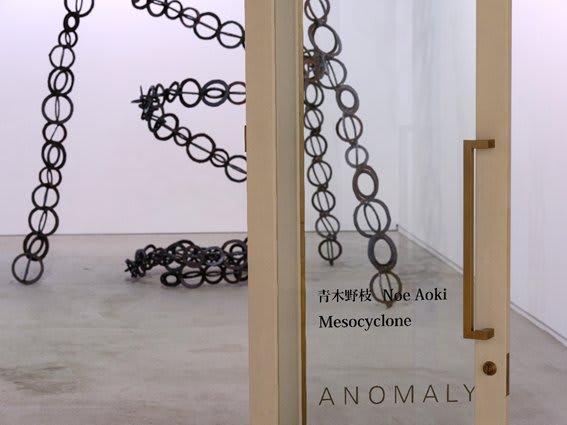

Aoki Noe個展「Mesocyclone」

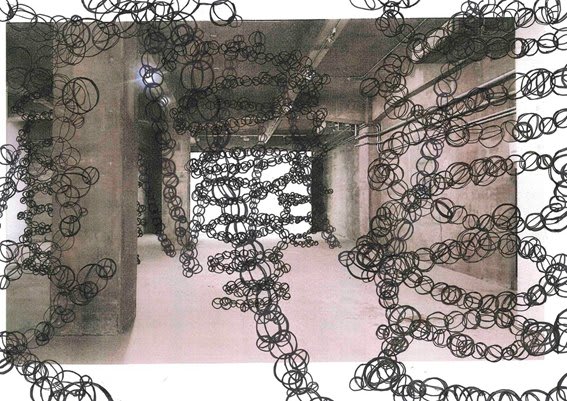

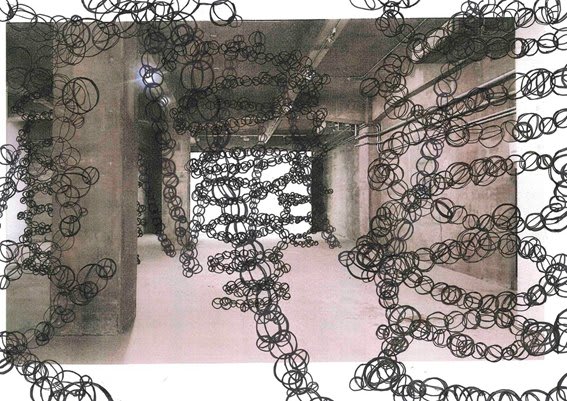

青木野枝氏(あおき のえ、1958年 - )は、東京都出身の彫刻家、版画家。多摩美術大学客員教授。

武蔵野美術大学大学院修了。80年代の活動当初から鉄という素材に魅了され、工業用の鉄板をパーツに溶断し、溶接して組み上げるシンプルな作業を繰り返すことで完成する作品を制作。それらは素材本来の硬質感や重量感、さらには彫刻=塊という概念からも解放され、作品の置かれた空間を劇的に変化させる。主なコレクション先に国立国際美術館、豊田市美術館、愛知県美術館、文化庁がある。毎日芸術賞、中原悌二郎賞受賞、2021年には芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。

青木 野枝(あおき のえ、1958年 - )は、東京都出身の彫刻家、版画家。多摩美術大学客員教授。

鉄を媒介にした空間表現が特徴とされる。 「重量感のある彫刻とは対照的に、軽やかで繊細、流れるような彫刻で知られている」[1] また、「鉄という見た目よりもずっと重い素材を使いながら、時には藤の籠のような、また時には草花のシルエットのような重量を感じさせない彫刻を作り出している。

Gallery : KOTARO NUKAGA額賀古太郎

東京天王洲に位置するTERRADA Art Complex内に、2018年秋、オープンいたしました。広々としたギャラリースペースは建築家、石田建太朗氏によってデザインされ、ここから国内外の先鋭的 アーティストの作品を発信いたします。

現代アートギャラリーとして私たちの果たすべき役割は、一般化もしくは常識化された物事について、アートを通して改めて考えるきっかけを与えること、もしくはアートそのもののあり方について考える事です。そのような思いを共有できるアーティストと、ギャラリーが共に成長出来たら幸いです。

以下、Gallery : KOTARO NUKAGAでの展示

小林万里子「オーバーストーリー」

この方は自然の葉っぱや虫や鳥をモチーフに描いています。当方が今作っている海流渦巻に参考になると思って撮影。

小林万里子:多摩美術大学大学院テキスタイル研究領域修了。織る、染める、編む、刺す、といったテキスタイル技法を用い様々な素材を組み合わせていく方法でこの世界との結びつきを表現する。

人と動物を分ける境界線としての肉体が土へと還る長い時間や、死してから他の生き物として命が再生する道のりを描くことで、我々が「人」として生きる「今」という時間を繙くように制作を行う。

重層する形や色彩によって現れる混沌のイメージの中から、生命の本質的な姿を描き出すことを試みている

小林万里子 ネット情報

小林万里子 ネット情報

Yuka Tsuruno Gallery (ユカ・ツルノ・ギャラリー)

ネット情報

Yuka Tsuruno Gallery (ユカ・ツルノ・ギャラリー)はディレクターの鶴野ゆかが2009年に設立した現代美術専門のギャラリー。コンセプト、コンテクスト、クオリティーを重視し、独自の表現に挑戦し続ける国内の若手に加えて、ホセ・パルラ、ティム・バーバー、カンディダ・ヘーファーなど海外の注目作家も紹介。現在、天王洲のアートコンプレックスを拠点に国内外で活動。

以下Yuka Tsuruno Galleryでの展示

上田暁子Akiko Ueda 「A Walk of Broken Theatre」

上田暁子 ネット情報

TERRADA ART COMPLEX Iに向かい合ってTERRADA ART COMPLEX IIがあります。 いずれも4階だての大きなビルです。こちらにはカフェが併設されています。

Galery: Yukio Mizutani

〈YUKIKO MIZUTANI〉のオーナーは長年アートマーケットに関わる仕事をしており、若いスタッフと新しいアートを生み出す場を持ちたいと考えていた。その思いが結実したのが〈TERRADA ART COMPLEX II〉1階にある天井高6メートルもあるダイナミックな空間だ。現代美術全般を扱うが、木版画(浮世絵)の優れた摺り師と出会い、現代美術作家とのコラボレーションを企画する。ギャラリーのオープニングにあたり、声をかけたのが横尾忠則だった。その理由について、オーナーはこう語る。

「横尾さんは伝統から逸脱しているように見えて、伝統を活かすこともできる方です。横尾さんなら今までのものを独自の形で受け継いで、見たこともないものを見せてくれるに違いないと思いました」

以下、Galery: Yukio Mizutaniでの展示

横尾忠則 ネット情報

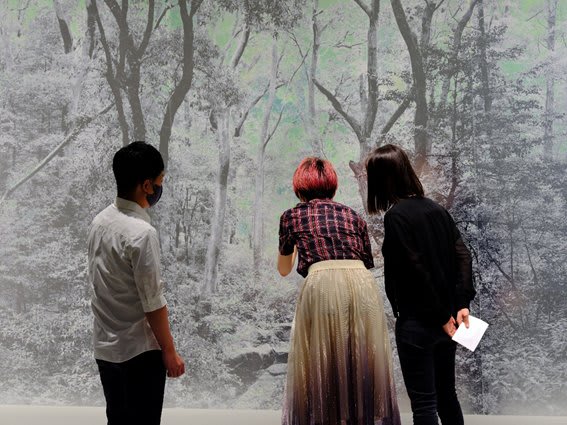

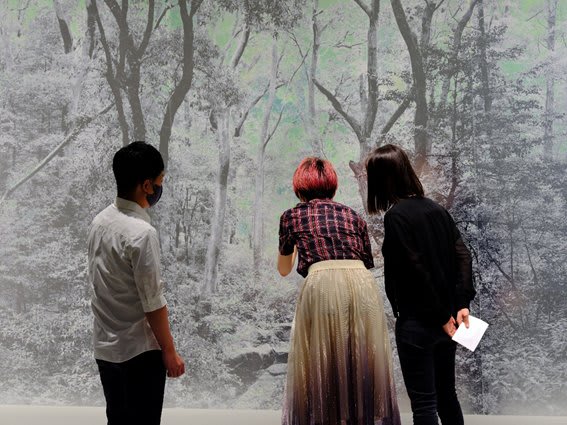

Masayoshi Nojo <Stillness>

この作家さんが絵画の作成法を訪ねてきた海外の方に説明している様子です。通訳さんがついています。 これは写真と絵画のフュージョン作品のようです。絵画のバイヤーがこうやって新人の絵を発掘し、世に出して、うまくゆくと大きな利益を得ることになります。

能條雅由氏:1989年生まれ、2015年に京都芸術大学(旧:京都造形芸術大学)大学院修士課程を日本画専攻で修了。コンテンポラリーな表現と日本美術の美学を融合した独自の表現方法で、人々の記憶や時の流れといったテーマを追求。大学在学中、社会における記憶(集団的記憶)に興味を持ち、様々なメディウムや技法でその追求を行ってきた。また、創作から恣意性を取り去るために、写真を取り入れたミクストメディアによる表現方法として、記憶のイメージを構成する最小単位としての色とフォルムを写真から抽出し作品に反映させている。

撮影した写真を分解・再構築し、銀箔の表現に落とし込むことによって、写真は持っていた事実性や具体性をなくし、誰もが何処かで見たことがあるようなぼんやりとした印象を作品に与える。このような独特な方法でつくられた作品は、鑑賞者の深くにある記憶と結びつき、心の中に“ある既視感”を生む。彼の絵はロンドン JD Malat Galleryなどでも扱われており国際的に活躍。

ネット情報

ネット情報

The ANZAI Gallery 東京・天王洲 TERRADA ART COMPLEX Ⅱ 3Fにて、2021年3月9日よりギャラリーをオープン。国内外から注目を集めるアーティストを発信してまいります。

以下 The ANZAI Galleryでの展示

Teiji Hayama INFLUENCERS

熊本で生まれ育ったHayama氏は、18歳でアートを追求しに渡英を決意。名門セントラル・セント・マーチンズでアートとデザインを学び、オイルペイントの道へと進む。これまでの主な個展に「Under Pressure」(Arsham/Fieg Gallery、ニューヨーク、2019) 、「Fame」(Unit Lomdon,ロンドン、2020) 、「Ethereal Icons」(GR gallery、ニューヨーク、2021)。

各年代のアイコンを再構築し、デジタル時代を表現した今回の個展「INFLUENCERS」は、現代社会への問いかけになっている。彼はこう語る。「古代エジプトのクレオパトラ、50年代はマリリン・モンロー、エリザベス・テイラー。いつの時代にも、影響を与えるアイコン的人物が存在し、現代ではSNSの誕生で誰もがインフルエンサーになれる時代になりました。生前アンディ・ウォーホルは「誰もが15分間なら有名になれる。いずれそんな時代が来るだろう」と今を生きる僕たちにメッセージを残しています。SNSを使って影響、競争し合い、また様々な画像や映像が溢れる。多く情報が発信されているこの世界は、今後どうなっていくのでしょうか?展示をするマリリン・モンローの作品は、多くの情報量などを彼女の誇張した体で表現しています。困った様な表情や、ブルーやグリーンの配色、また重なりあう色の組み合わせで表現したブレなどで、ネットワークや現代社会での人々の変化を表現しています。目、耳から自然に入ってくる情報。あなたは、その量の多さをどのように感じているだろうか。考える時間さえも与えてくれない情報量に圧倒されているのか、いや頭の中の整理整頓は出来ていると言い切れるのか。本個展が、現代社会(ネットワーク)内で生きることに対して今一度考える機会となるだろう。

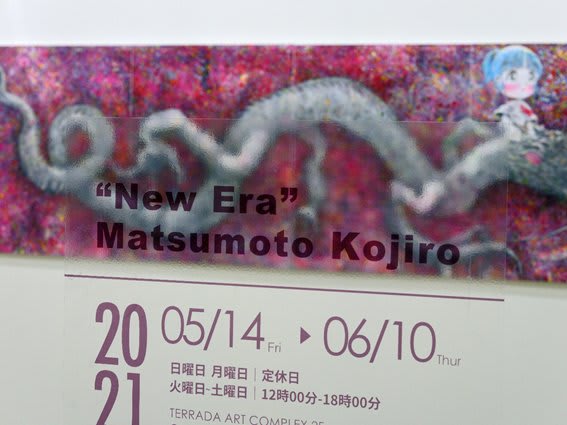

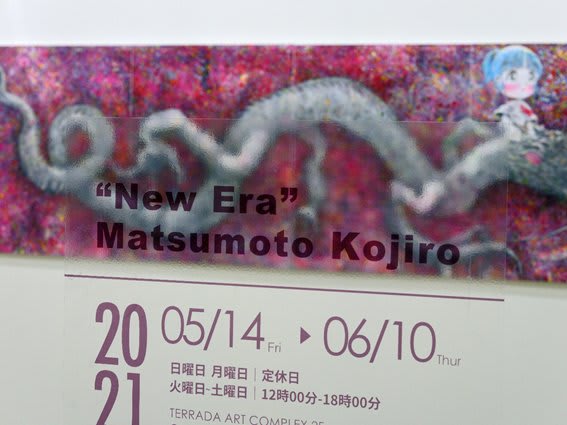

まつもと こうじろう Kojiro Matsumoto

このような漫画チックな絵も少なからずありました。アニメと絵画の境が無くなってきているようです。

略歴東京都生まれ。宮城県仙台市育ち。 東京都在住。 多摩美術大学大学院美術研究科卒業。 幼年漫画のようなルックスの少女と生き物を作品内に描きつつ、 日本の美術教育を経てこれまでに得た技法 をアリませることで、世界観を構築している。...

Gallery名不明

ネット情報

このように、写真とアニメが絵画の世界に入り込んでいることがわかります。も一つインスタレーションがあるのですが、今回は載せていません。

4F これからディスプレイする連中のようです。何もない空間を、自分の意識で埋め尽くすことはなんと素敵なことか‼

Terrada Art Complexの実体が分かりかけてきました。

寺田倉庫が入れ物を作り、Galleryに貸す。Galleryは契約した作家の絵を展示し、販売してワールドワイドに商売をする。こうやって寺田倉庫はこの地域の付加価値を上げることにより、この地域でビジネスを拡大する。Galleryも作家さんもハッピーになる。倉庫は大化けしたのである。といってこの循環は保証されたものではない。皆さんの情熱に支えられた循環である。

次回は、寺田倉庫の本拠地、天王洲アイルのアートを探ります。

<コロナ禍での風景>は偶然、天王洲アイルのアートに出会い、<Newアート考察>へ突入しました。

2021-5-25

新しい発見をしました。目黒駅発の都バスは当方の家の前のバス停、白金台駅前から品川駅を経由して大井競馬場までゆくのですが、その途中に<天王洲橋>というバス停があり、ここから天王洲アイルはすぐであることを発見したのです。バス一本、15分で天王洲アイルまで行かれます。 自然教育園に天王洲から毎日来て歩いている方がいますが、なんでそんな遠くから毎日来るのかと不思議に思っていました。自然教育園は白金台駅のつぎのバス停で降りればいいのです。

さて、今回から題名が付きました。<天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?>という明確な命題をもってブログを書き始めます。

撮影はすべて、Fujifilm GFX100S + GF110mm。 特に機材を意図して撮影していませんが、とにかくこの機材に慣れることが目的です。

<天王洲橋>でおりて、ちょっと行くと天王洲運河に出あい、新東海橋を渡ると天王洲アイルです。今日は天王洲アイルの対岸のボードウォークを歩き、一昨日の天王洲アイル撮影地を対岸から撮影、さらこの近くにある大規模なギャラリービル、Terrada Art Complex I/IIを訪ねました。

このterradaというのが天王洲アイル地域の重要なポイントなのです。ネットには次のような説明がありました。

<天王洲アイルは1950年代に倉庫街として使われていた。この時に寺田倉庫という会社がこのエリアで倉庫を建てた。オフィス街、住宅街からは遠くてがらんとしていたと言われている。1980年代港周辺を中心に開発が進み、様々な娯楽スポットが誕生。1992年には東京モノレールの開通もあり、倉庫街から住める・働ける街に。このころから寺田倉庫が天王洲のまちづくりに関わりはじめるが、バブル崩壊後人々の足も遠のいてしまう。そこで1997年に寺田倉庫を使って、お洒落な高級アメリカンレストランT.Y.HARBOR BREWERYをオープン。様々な取組で天王洲の認知向上に貢献し、2013年にはTerra café Barがオープンした。> (Terra café Barは保存食をつかったカフェだったのですが閉店したようです。)

寺田倉庫のビジネスモデル/主張は

<美術品保管を主軸に、美術品修復・輸配送・展示といった分野に加え、画材ラボ「PIGMENT TOKYO」・日本最大のギャラリーコンプレックス「TERRADA ART COMPLEX」などの芸術文化発信施設の運営を通じて、天王洲をアートの一大拠点にするための街づくりに取り組んでおります。>

当方のブログ、

Newアート考察その5 天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?-1

Newアート考察その5 天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?-2

Newアート考察その5 天王洲アイルは東京のアート発信地となりえるか?-3

では寺田倉庫が運営するアート拠点およびレストランとして、

集合ギャラリー/カフェ TERRADA ART COMPLEX I/II

美術館/美術品保管倉庫 WHAT(WAREHOUSE OF ART TERRADA)

ギャラリー/カフェ WHAT CAFE

画材ラボ PIGMENT TOKYO

レストラン T.Y.HARBOR BREWERY

を訪ねました。

寺田倉庫は地の利を生かして、これ以外にもいくつも新しいビジネス拠点ビルを運営しているようです。つまり天王洲アイル周辺のアートやnew businessの巨大な<パトロン>になっているのです。

当方は今回初めて天王洲アイルを探検しているわけで、寺田倉庫さんは無論それ以外のこの地区の構成やビジネス、地域振興の流れのほんの一部を知ったにすぎません。

新東海橋のたもとからボードウォークに降ります。

目黒川水門を裏から見ます。

対岸、東横INN立体駐車場 ARYZ(アリス)の壁画。“The Shamisen” Shinagawa 2019で描かれた。 鈴木春信の浮世絵 「見立芥川」を題材にしている。

対岸のボードウォーキング地域

この壁画のあるビルはパナソニックの有休施設の活用をパナソニック、三菱地所レジデンス、寺田倉庫がコラボしてリノベーションし、レンタルオフィス等で構成される複合施設としたらしい。さらにテレビ東京天王洲スタジオを通り越して、Terrada Art Complexに向かいます。

当方は1年間ボストンで暮らしたとき、チャールス・リバーにかかるハーバード・ブリッジのたもとのアパートに住んで、MIT(マサチューセッツ工科大学)に自転車で通っていました(ボストンの町は自転車で十分なのです)。 ここからのびるニューベリー・ストリートにはいっぱいギャラリーがあり、休みにはいつもここをうろついていました。ここのギャラリーは一点物の油絵が多く、割高なので、ニューヨークに出かけた折にソーホーでリトグラフ(石版画)やシルクスクリーンの量産物(といっても数量を限定した版画で(数百部以下)、刷った全枚数分のうち何番目か番号が記入されています)をいくつか買いました。ジャガールのリトグラフも買いました(値段から言って本物と思っていますが)。当時は、単身赴任でしたから、安い食事をしていれば、企業からの給与は余るので(家族には別口で給与が支給されるから、当方に支給される分は使い放題)、お金がいっぱいあったのです。

ギャラリーとは美術作品を展示するスペースのことで、以下の特徴をもっています。

1,美術館は入場料を取るが作品の販売は行わず、ギャラリーは入場料を取らないが作品を販売する。

2,ギャラリーはアーティストと契約を結び、その人物の作品を独占的に展示する。ギャラリーとアーティストが契約することについて、美術業界では、「アーティストにギャラリーが付く」「ギャラリーがアーティストを取り扱う」などと表現する。ギャラリーが付くことはアーティストにとっては自身のブランディングになるし、ギャラリー側としてもアーティストの飛躍に乗じて自館の知名度や価値を高めることを狙っている。

3、美術館や博物館(特に欧米)の展示物は、その後に美術の歴史に刻まれることが多いが、ギャラリーの展示物は、その手前のある種できたてほやほやの美術作品が多い。

4,ギャラリーの構造として一般的な四角く白い部屋には、「常識」という意味があり、中立で無味無臭というイメージも併せ持つ。

以上<現代美術家が選ぶニューヨーク・チェルシーで見るべき14のギャラリー現代美術家・伊藤知宏氏 | 朝日新聞デジタルマガジン&[and] (asahi.com) より引用>https://www.asahi.com/and/article/20190531/2613175/

Terrada Art Complex I/IIは2棟の大きなビルでその中に多くのGalleryが存在しています。Galleryですからほぼ通年何らかの展示会が行われています。あくまで当方の目にとまったGalleryとその展示のみをご紹介します。 天王洲地区のGalleryは全て撮影OKですので、

Fujifilm GFX100S + GF110mmでの撮影です。足りない分はネット情報として載せました。

MAKI Gallery

牧正大氏:1975年東京都生まれ。アパレルや画廊勤務を経て、2003年Sakurado Fine Arts(現MAKI Gallery)を設立。現在は表参道、天王洲、パリに展開。現代アートのコレクターで、数百点を所有。

牧正大氏 ネット情報

牧正大氏が約1000㎡という広大なスペースに、アートディレクターとして選んだ作品を紹介・販売する「MAKI Gallery」と、自身のコレクションを公開する「MAKI Collection」を設けた。

以下、MAKI Galleryにおける展示

鍵岡リグレ アンヌ

1987年神奈川県生まれの鍵岡リグレ アンヌは、東京藝術大学絵画科油画専攻を卒業後、同大学大学院にて壁画を研究。その後フランスに渡り、フランス国立高等工芸美術学校にてフレスコ・モザイクの技術を学び、現在は鎌倉にアトリエを構える。グラフィートという重ねた色層を削りとる古典的な壁画技法に布のコラージュを加え、そこに色層を重ねる独自のペインティング法を用いて立体感のある絵画を制作している。日常生活の中にある抽象的な風景に関心がある鍵岡は、世界各地で取材した水面の反射をもとに、彫刻的な造形性をもつ「Reflection」シリーズを2014年から描いており、その後「Reflection」から展開された水面に映る人物を抽象と具象の間で描写した「Figure」シリーズが加わる。さらに2019年のルクセンブルクでのアーティスト・イン・レジデンスをきっかけに、太古からの水の力により削りだされた壮大に連なる岩肌を繊細な生キャンバスに薄い層で描きだす「Element」シリーズが誕生。鍵岡の生みだす作品は、圧倒的かつ繊細な色彩で構成され、抽象と具象、平面と立体の合間を行き来し、絶え間ない変化と共に独自の世界観で観る者を魅了する。

主な個展に「A Moment of Immersion」Sakurado Fine Arts※(東京、2018年)、「Reflection: 2015-16」Sakurado Fine Arts※(東京、2016年)、「Anne Kagioka Rigoulet」Sakurado Fine Arts※(パリ、2014年)などがある他、フランス、日本、ラトビアなどでのグループ展や壁画プロジェクトに参加し、国内外のアートフェアにも数多く出展している。

ネット情報

この方の絵にであったのが最大の収穫でした。当方がやろうとしている水面の実写から起す陶絵画と同じ発想で描かれた絵画と思われます。先を越されたという感じですが、こちらは陶器ですから、また違った展開を生むことができるでしょう。

黒いのは手前に置いてある彫刻

アメリカ人気作家、ジョナス・ウッド「テニスコート・ドローイング」

テニス関連の絵のオンパレード。

トイレもテニス ネット情報

ギャラリー:「ANOMALY」(アノマリー)

ANOMALYとは、正論や常識では説明不可能な事象や個体、変則や逸脱を表す言葉

以下アノマリーでの展示

Aoki Noe個展「Mesocyclone」

青木野枝氏(あおき のえ、1958年 - )は、東京都出身の彫刻家、版画家。多摩美術大学客員教授。

武蔵野美術大学大学院修了。80年代の活動当初から鉄という素材に魅了され、工業用の鉄板をパーツに溶断し、溶接して組み上げるシンプルな作業を繰り返すことで完成する作品を制作。それらは素材本来の硬質感や重量感、さらには彫刻=塊という概念からも解放され、作品の置かれた空間を劇的に変化させる。主なコレクション先に国立国際美術館、豊田市美術館、愛知県美術館、文化庁がある。毎日芸術賞、中原悌二郎賞受賞、2021年には芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。

青木 野枝(あおき のえ、1958年 - )は、東京都出身の彫刻家、版画家。多摩美術大学客員教授。

鉄を媒介にした空間表現が特徴とされる。 「重量感のある彫刻とは対照的に、軽やかで繊細、流れるような彫刻で知られている」[1] また、「鉄という見た目よりもずっと重い素材を使いながら、時には藤の籠のような、また時には草花のシルエットのような重量を感じさせない彫刻を作り出している。

Gallery : KOTARO NUKAGA額賀古太郎

東京天王洲に位置するTERRADA Art Complex内に、2018年秋、オープンいたしました。広々としたギャラリースペースは建築家、石田建太朗氏によってデザインされ、ここから国内外の先鋭的 アーティストの作品を発信いたします。

現代アートギャラリーとして私たちの果たすべき役割は、一般化もしくは常識化された物事について、アートを通して改めて考えるきっかけを与えること、もしくはアートそのもののあり方について考える事です。そのような思いを共有できるアーティストと、ギャラリーが共に成長出来たら幸いです。

以下、Gallery : KOTARO NUKAGAでの展示

小林万里子「オーバーストーリー」

この方は自然の葉っぱや虫や鳥をモチーフに描いています。当方が今作っている海流渦巻に参考になると思って撮影。

小林万里子:多摩美術大学大学院テキスタイル研究領域修了。織る、染める、編む、刺す、といったテキスタイル技法を用い様々な素材を組み合わせていく方法でこの世界との結びつきを表現する。

人と動物を分ける境界線としての肉体が土へと還る長い時間や、死してから他の生き物として命が再生する道のりを描くことで、我々が「人」として生きる「今」という時間を繙くように制作を行う。

重層する形や色彩によって現れる混沌のイメージの中から、生命の本質的な姿を描き出すことを試みている

小林万里子 ネット情報

小林万里子 ネット情報

Yuka Tsuruno Gallery (ユカ・ツルノ・ギャラリー)

ネット情報

Yuka Tsuruno Gallery (ユカ・ツルノ・ギャラリー)はディレクターの鶴野ゆかが2009年に設立した現代美術専門のギャラリー。コンセプト、コンテクスト、クオリティーを重視し、独自の表現に挑戦し続ける国内の若手に加えて、ホセ・パルラ、ティム・バーバー、カンディダ・ヘーファーなど海外の注目作家も紹介。現在、天王洲のアートコンプレックスを拠点に国内外で活動。

以下Yuka Tsuruno Galleryでの展示

上田暁子Akiko Ueda 「A Walk of Broken Theatre」

上田暁子 ネット情報

TERRADA ART COMPLEX Iに向かい合ってTERRADA ART COMPLEX IIがあります。 いずれも4階だての大きなビルです。こちらにはカフェが併設されています。

Galery: Yukio Mizutani

〈YUKIKO MIZUTANI〉のオーナーは長年アートマーケットに関わる仕事をしており、若いスタッフと新しいアートを生み出す場を持ちたいと考えていた。その思いが結実したのが〈TERRADA ART COMPLEX II〉1階にある天井高6メートルもあるダイナミックな空間だ。現代美術全般を扱うが、木版画(浮世絵)の優れた摺り師と出会い、現代美術作家とのコラボレーションを企画する。ギャラリーのオープニングにあたり、声をかけたのが横尾忠則だった。その理由について、オーナーはこう語る。

「横尾さんは伝統から逸脱しているように見えて、伝統を活かすこともできる方です。横尾さんなら今までのものを独自の形で受け継いで、見たこともないものを見せてくれるに違いないと思いました」

以下、Galery: Yukio Mizutaniでの展示

横尾忠則 ネット情報

Masayoshi Nojo <Stillness>

この作家さんが絵画の作成法を訪ねてきた海外の方に説明している様子です。通訳さんがついています。 これは写真と絵画のフュージョン作品のようです。絵画のバイヤーがこうやって新人の絵を発掘し、世に出して、うまくゆくと大きな利益を得ることになります。

能條雅由氏:1989年生まれ、2015年に京都芸術大学(旧:京都造形芸術大学)大学院修士課程を日本画専攻で修了。コンテンポラリーな表現と日本美術の美学を融合した独自の表現方法で、人々の記憶や時の流れといったテーマを追求。大学在学中、社会における記憶(集団的記憶)に興味を持ち、様々なメディウムや技法でその追求を行ってきた。また、創作から恣意性を取り去るために、写真を取り入れたミクストメディアによる表現方法として、記憶のイメージを構成する最小単位としての色とフォルムを写真から抽出し作品に反映させている。

撮影した写真を分解・再構築し、銀箔の表現に落とし込むことによって、写真は持っていた事実性や具体性をなくし、誰もが何処かで見たことがあるようなぼんやりとした印象を作品に与える。このような独特な方法でつくられた作品は、鑑賞者の深くにある記憶と結びつき、心の中に“ある既視感”を生む。彼の絵はロンドン JD Malat Galleryなどでも扱われており国際的に活躍。

ネット情報

ネット情報

The ANZAI Gallery 東京・天王洲 TERRADA ART COMPLEX Ⅱ 3Fにて、2021年3月9日よりギャラリーをオープン。国内外から注目を集めるアーティストを発信してまいります。

以下 The ANZAI Galleryでの展示

Teiji Hayama INFLUENCERS

熊本で生まれ育ったHayama氏は、18歳でアートを追求しに渡英を決意。名門セントラル・セント・マーチンズでアートとデザインを学び、オイルペイントの道へと進む。これまでの主な個展に「Under Pressure」(Arsham/Fieg Gallery、ニューヨーク、2019) 、「Fame」(Unit Lomdon,ロンドン、2020) 、「Ethereal Icons」(GR gallery、ニューヨーク、2021)。

各年代のアイコンを再構築し、デジタル時代を表現した今回の個展「INFLUENCERS」は、現代社会への問いかけになっている。彼はこう語る。「古代エジプトのクレオパトラ、50年代はマリリン・モンロー、エリザベス・テイラー。いつの時代にも、影響を与えるアイコン的人物が存在し、現代ではSNSの誕生で誰もがインフルエンサーになれる時代になりました。生前アンディ・ウォーホルは「誰もが15分間なら有名になれる。いずれそんな時代が来るだろう」と今を生きる僕たちにメッセージを残しています。SNSを使って影響、競争し合い、また様々な画像や映像が溢れる。多く情報が発信されているこの世界は、今後どうなっていくのでしょうか?展示をするマリリン・モンローの作品は、多くの情報量などを彼女の誇張した体で表現しています。困った様な表情や、ブルーやグリーンの配色、また重なりあう色の組み合わせで表現したブレなどで、ネットワークや現代社会での人々の変化を表現しています。目、耳から自然に入ってくる情報。あなたは、その量の多さをどのように感じているだろうか。考える時間さえも与えてくれない情報量に圧倒されているのか、いや頭の中の整理整頓は出来ていると言い切れるのか。本個展が、現代社会(ネットワーク)内で生きることに対して今一度考える機会となるだろう。

まつもと こうじろう Kojiro Matsumoto

このような漫画チックな絵も少なからずありました。アニメと絵画の境が無くなってきているようです。

略歴東京都生まれ。宮城県仙台市育ち。 東京都在住。 多摩美術大学大学院美術研究科卒業。 幼年漫画のようなルックスの少女と生き物を作品内に描きつつ、 日本の美術教育を経てこれまでに得た技法 をアリませることで、世界観を構築している。...

Gallery名不明

ネット情報

このように、写真とアニメが絵画の世界に入り込んでいることがわかります。も一つインスタレーションがあるのですが、今回は載せていません。

4F これからディスプレイする連中のようです。何もない空間を、自分の意識で埋め尽くすことはなんと素敵なことか‼

Terrada Art Complexの実体が分かりかけてきました。

寺田倉庫が入れ物を作り、Galleryに貸す。Galleryは契約した作家の絵を展示し、販売してワールドワイドに商売をする。こうやって寺田倉庫はこの地域の付加価値を上げることにより、この地域でビジネスを拡大する。Galleryも作家さんもハッピーになる。倉庫は大化けしたのである。といってこの循環は保証されたものではない。皆さんの情熱に支えられた循環である。

次回は、寺田倉庫の本拠地、天王洲アイルのアートを探ります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます