自然教育園日記 その285 Sony alpha 7CR VS. Fujifilm GFX100S その1

現在の布陣は中判Fujifilm GFX100S, APS-C Fujifilm X-T5, フルサイズSony alpha 7CR

です。以前からSony と Fujifilm のバトルが続いています。一時、このバトルは持って行く機材に迷うことばかりでいいことないとSony を捨ててFujifilm に絞りました。Sony alpha 7CRに出会ったために、いつの間にかふたたび、Sony とFujifilm のバトルが再開しています。重たいFujifilm GFX100SとフットワークのいいSony alpha 7CRのどちらを持ち出すか迷うことになるのです。

2024-6-22

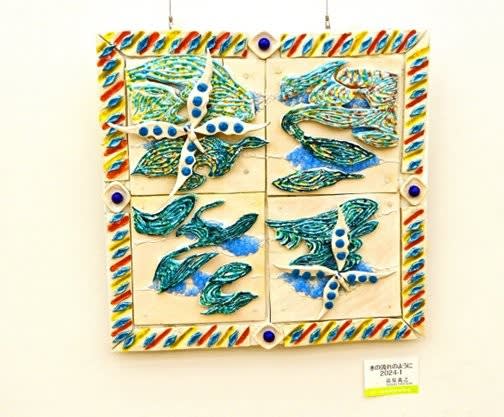

Fujifilm GFX100S + GF120mm macro

Fujifilm GFX100S + GF120mm macro

Fujifilm GFX100S + GF120mm macro

Fujifilm GFX100S + GF120mm macro

2024-7-10

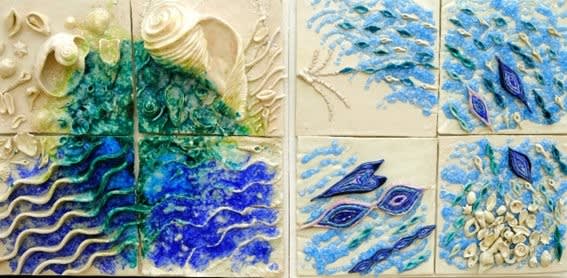

以下、Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

こういう普通の風景を、きれいだと思って撮るきにさせるのはFujifilm GFX100Sの力です。

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

レンズをSony/Zeiss planar 85mm F1.4に換えます。

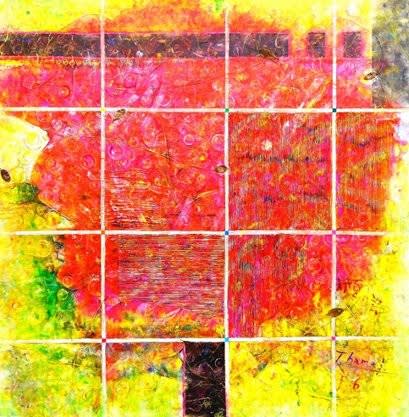

Fujifilm GFX100S + Sony/Zeiss planar 85mm F1.4

Fujifilm GFX100S + Sony/Zeiss planar 85mm F1.4

Fujifilm GFX100S + Sony/Zeiss planar 85mm F1.4

Fujifilm GFX100S + Sony/Zeiss planar 85mm F1.4

Sony Aマウント Sony/Zeiss planar 85mm F1.4 をFujifilm GFX100Sに付けました。

とてもいいですね。大口径レンズのボケがすばらしい。Fujifilm GF110mm F2を凌駕しています。

(Fujifilm GF110mm F2はしばらくぶりに使うので、撮り方を忘れてしまったことと、蝶の写真は相当のトリミング拡大をしているので、どれも今一つになっていると言い訳をしておきます。本当は最高のレンズなのです。)

2024-7-9

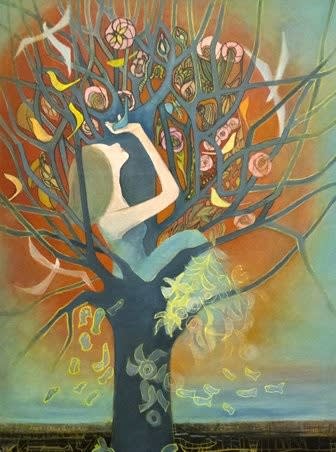

今日はSony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro。この組み合わせは守備範囲が広くて、本当に楽チン機材です。どの写真も相当トリミング拡大しています。高画素ですから、何とか使える絵になります。

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro とFujifilm GFX100Sを比較すると

全く方向が違います。

Sony は写真を撮り、Fujifilmは絵を作る。何度も言っている通りです。しかし、これはあくまでこのレンズでの比較です。

Zeiss設計のSony Aマウントレンズはどれも素晴らしく、これらをSony に付けると話は違ってくるかもしれません。Sonyの驚異的解像力とZeissの絵画力が融合してFujifilmの絵作りに迫るかもしれません。Sony alpha7CRなら、Sony Aマウントレンズを2本くらい持てますから超楽しみな撮影になるでしょう。

次回にトライしましょう。

2024-7-10

さて、次はX-T5の高速連写とプレ撮影をFujifilm FX 150-600mmで受け止めてみました。上で載せたFujifilm GFX100S + GF110mm やSony alpha7CRでの蝶の写真はそう陶トリミング拡大していますから、X-T5+Fujifilm FX 150-600mmはAPS-Cでも超望遠と高速連写でそれなりのメリットを出せるかもしれません。

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

このレンズにもう少し慣れれば、アーティスティックな絵を狙えるという気がしてきました。1脚を付けて、もう少し頑張ってみましょう。 Fujifilm X-H2Sを高画素のX-T5に入れ替えたことは成功であったと思います。トリミング拡大能が上がってずっと絵作りが楽になりました。

次回をお楽しみに。

現在の布陣は中判Fujifilm GFX100S, APS-C Fujifilm X-T5, フルサイズSony alpha 7CR

です。以前からSony と Fujifilm のバトルが続いています。一時、このバトルは持って行く機材に迷うことばかりでいいことないとSony を捨ててFujifilm に絞りました。Sony alpha 7CRに出会ったために、いつの間にかふたたび、Sony とFujifilm のバトルが再開しています。重たいFujifilm GFX100SとフットワークのいいSony alpha 7CRのどちらを持ち出すか迷うことになるのです。

2024-6-22

Fujifilm GFX100S + GF120mm macro

Fujifilm GFX100S + GF120mm macro

Fujifilm GFX100S + GF120mm macro

Fujifilm GFX100S + GF120mm macro

2024-7-10

以下、Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

こういう普通の風景を、きれいだと思って撮るきにさせるのはFujifilm GFX100Sの力です。

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

Fujifilm GFX100S + Fujifilm GF110mm F2

レンズをSony/Zeiss planar 85mm F1.4に換えます。

Fujifilm GFX100S + Sony/Zeiss planar 85mm F1.4

Fujifilm GFX100S + Sony/Zeiss planar 85mm F1.4

Fujifilm GFX100S + Sony/Zeiss planar 85mm F1.4

Fujifilm GFX100S + Sony/Zeiss planar 85mm F1.4

Sony Aマウント Sony/Zeiss planar 85mm F1.4 をFujifilm GFX100Sに付けました。

とてもいいですね。大口径レンズのボケがすばらしい。Fujifilm GF110mm F2を凌駕しています。

(Fujifilm GF110mm F2はしばらくぶりに使うので、撮り方を忘れてしまったことと、蝶の写真は相当のトリミング拡大をしているので、どれも今一つになっていると言い訳をしておきます。本当は最高のレンズなのです。)

2024-7-9

今日はSony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro。この組み合わせは守備範囲が広くて、本当に楽チン機材です。どの写真も相当トリミング拡大しています。高画素ですから、何とか使える絵になります。

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro とFujifilm GFX100Sを比較すると

全く方向が違います。

Sony は写真を撮り、Fujifilmは絵を作る。何度も言っている通りです。しかし、これはあくまでこのレンズでの比較です。

Zeiss設計のSony Aマウントレンズはどれも素晴らしく、これらをSony に付けると話は違ってくるかもしれません。Sonyの驚異的解像力とZeissの絵画力が融合してFujifilmの絵作りに迫るかもしれません。Sony alpha7CRなら、Sony Aマウントレンズを2本くらい持てますから超楽しみな撮影になるでしょう。

次回にトライしましょう。

2024-7-10

さて、次はX-T5の高速連写とプレ撮影をFujifilm FX 150-600mmで受け止めてみました。上で載せたFujifilm GFX100S + GF110mm やSony alpha7CRでの蝶の写真はそう陶トリミング拡大していますから、X-T5+Fujifilm FX 150-600mmはAPS-Cでも超望遠と高速連写でそれなりのメリットを出せるかもしれません。

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

Fujifilm X-T5 ; Fujifilm FX 150-600mm

このレンズにもう少し慣れれば、アーティスティックな絵を狙えるという気がしてきました。1脚を付けて、もう少し頑張ってみましょう。 Fujifilm X-H2Sを高画素のX-T5に入れ替えたことは成功であったと思います。トリミング拡大能が上がってずっと絵作りが楽になりました。

次回をお楽しみに。