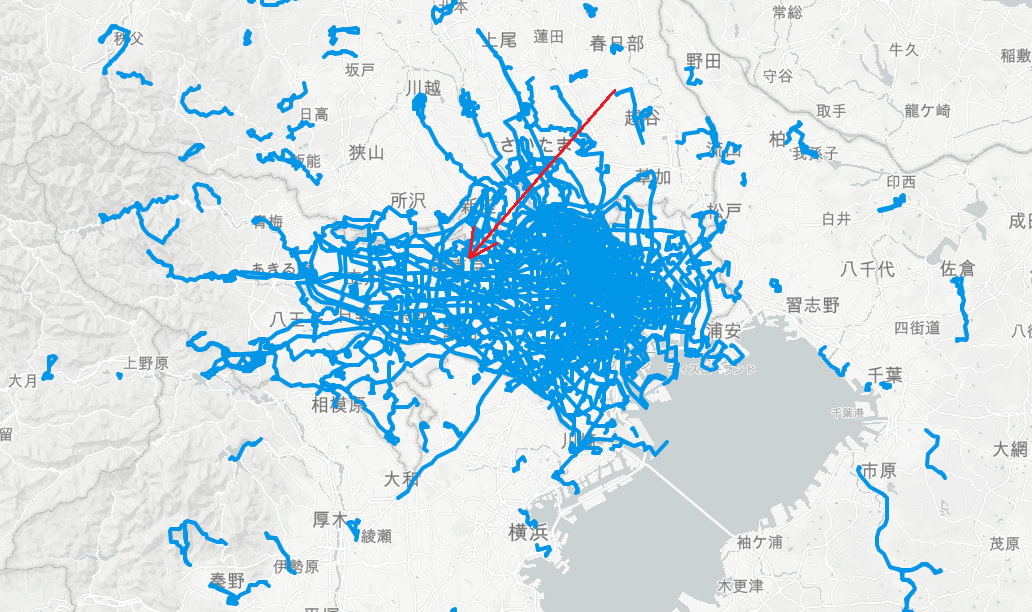

2025年2月現在の東京塗つぶしMAP。この地図を拡大したり縮小したりこねくりまわしながらその日に歩くコースを日々考えています。

都心部は隙間なく塗り潰されている部分が多くなりましたが少し郊外だとまだ隙間がある。この日は矢印の先の田無の北東部の隙間を埋めに行くことにしました。

隙間を拡大するとこんな感じ。富士街道の未踏部分2km(A-B間)を潰すことを主目的にその近辺の太めの道を使って三角形に歩くコースを考えます。

武蔵関駅を出て8の字を描いて戻って来るコースにしました。およそ8kmほどと距離もちょうどいい感じです。では出発。

武蔵関から東伏見の間は西武線と石神井川がぴったりくっついています。そこから徐々に北に向かって緩やかな坂道を登ります。

富士街道高塚交差点。この信号から向こうが東京都道・埼玉県道234号前沢保谷線。

東久留米の南沢湧水群を見にいった帰りに一度この道を経由しています。少しでも歩いた道路の名前は一応ブログに書き留めておくと後で役に立ちます。

保谷市内の長閑な風景を見ながら北へ。

文理台公園。かつて東京文理科大学(現在の筑波大学)のグラウンドがあった場所を国と東京都と保谷市で買い取り都市公園にしたもの。

奥に見える築山は古墳かと思いましたがそうではないようでした。

古墳ではなかった公園の築山に下水処理施設の建物が食い込んでいます。変わってる。

文理台公園の先で都道234号を離れて鋭角に左折。

西東京市役所保谷庁舎に併設の保谷こもれびホール。伏見通り(都道233号)との交差点にあって、2021年の伏見通りを往くの時に写真を撮っていました。

最初に見た時からサンダーバード5号に少し雰囲気が似ていて気に入っています。

前回来た時には休館日で見られなかった内部。今日は中に入ることができました。なかなか立派です。

伏見通り(踏破済み)を渡って右奥の道路を田無駅方向に進みます。

青梅街道まで2kmの直線。OpenStreetMapでは都道233東大泉田無線という名称の他に「保谷街道」とも書かれています。

私が見ている地図で最も幅広く通称道路名が書かれているOpenStreetMapですが、その名称の根拠や信憑性が曖昧なので注意が必要です。

歩き始めからずーっとこのバスと抜きつ抜かれつでした。道路工事などで渋滞していると歩いたほうが早いことも多々あります。

保谷街道から青梅街道を150mだけ南東に行ったところが富士街道の起点。「富士街道を往く」というタイトルなのに画像14枚目でようやく富士街道登場。

最初は2車線の道路でしたがわずか200m西に進んだところでセンターラインも引けない一方通行の道路になりました。久しぶりの兎道。

西武柳沢駅横を通過。近くに別の柳沢駅があるわけでもないのになぜ駅名に「西武」がつくのか。ちゃんと「乗り物ニュース」が調べてくれていました。

昭和2年の開業当時に長野県の「河東鉄道の柳沢駅が開業していたため」だそうです。そんなに遠い所とも区別しなきゃいけなかったんだ。

駅のすぐ近くに理想的な店構えの町中華がありました。定食・ラーメン明喜屋さん。

頭上には色紙がびっしりと。歴代の早稲田大学ラグビー部の御用達のお店だったようです。

調べてみると早稲田大学ラグビー蹴球部の寮と練習グラウンドは上井草駅から2分の場所です。どうして4駅離れた西武柳沢駅の小さなお店を使うようになったのかな。

部の公式サイトに明喜屋との30年に亘る関係が書かれていました。「昔から代々ラグビー部員が平日の練習後にアルバイトとして働かせてもらって」るんだそうです。

豚肉玉ねぎ炒め定食をいただきました。美味しかったけどさすがラグビー部御用達とあって量もなかなかでした。

富士街道に戻ります。伏見通りのアンダーパスにぶつかって直進できませんでした。どっちも都道なのに扱いの差がひどい。

富士町交差点を通過。富士町が富士街道の名前の由来か!と思いましたが逆でした。昭和40年の町名整備の際に富士街道が通っていたので富士町という名前になりました。

高塚交差点を通過。2時間前にこの交差点を右から左に通過していきました。この記事の2枚目の写真と同じ交差点です。

目的の富士街道を無事に潰して武蔵関駅に戻ります。途中で見た歩道橋コレクション。歩道橋の真下に信号付きの横断歩道があるのにここに歩道橋要る?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます