googleの検索結果の中にはなぜだかこのブログがすごく上位に表示されるものがいくつかあります。

かつてトップだった「日暮里崖線」とか、現在もトップで出て来る「ダイソン 掃除機 疲れる」とか。どういう検索アルゴリズムによるものなのか。

「環状6.5号線」という都道420号線鮫洲大山線の非公式な通称もそのひとつです。yahoo、車ニュース、交通ニュースなどのまとめサイトを除くと2番目に出てきます。

先人たちが先に調べたてまとめてくれた結果を引き写しているだけのブログなのに不思議です。

さて、そんな環状6.5号線。三宿の先で行われていた工事区間が2022年10月27日に供用開始なったので開通の一週間後に見学して来ました。

ついでに歩いていなかった淡島通りの塗りつぶしも少ししようと渋谷マークシティ脇からスタート。渋谷という谷から台地に上がる坂道のきつさにびっくり。

246も道玄坂も公園通りも、どれも同じ台地に上がるための坂道ですが一番急峻なのはここかも。(逆方向の桜坂は除いて)

大坂上経由でここが淡島通りの入り口。最初はさらにまだ登り坂です。

ちょっと進むといきなりの大きな下り。

松見坂交差点。淡島通りと山手通りが交差するところ。

交差点近くに下に下りる階段があります。松見坂交差点はそこにいると地表のように見えますが、この階段の下に見えている所が本当の地面です。

山手通りも淡島通りも両方が作られた地盤の上で交差しているというちょっと変わった交差点です。

交差点から少し離れた場所でもこんな風に道路の高さと建物の1階で誤差が出ている所がたくさん。今回は見ませんでしたが交差点直近はどうなっているのか。

「立体交差が生み出す造形と分断」というのがけっこう好きなテーマなのですがまたひとつ新しい場所を見つけました。

松見坂交差点近くのカフェで現在放送中のドラマ「silent」の撮影準備が行われていました。今、ドラマ人気で休日は2時間待ちの行列ができるそうです。

でも私はドラマよりも歩道と建物との1mの高低差の方が興味深い。

大坂上から1.5kmほど歩いた所に新しい道路がありました。淡島通りで左が渋谷方向。奥が三宿方向です。まだ開通したてのせいか警備の方が常駐していました。

ちなみに開通の日、交差点の反対側に車を止めて供用が開始されるのを待ち構えて、一般車両として最初に通行したのは東京大学物語などで知られる漫画家の江川達也さんでした。

道路は4車線分の幅があって、内側の2車線がコンクリート製で外側より高くなっています。道の中に別の傾斜の坂道があるような変な形。

外側の道で坂を下って行くと途中に反対側に通り抜ける小さなトンネルがありました。

トンネルを通って反対車線側。こちらが北向きの車線です。道の真ん中に長さ100mの壁ができたようなものなので通り抜ける穴は必要です。

周囲の建物との関係から、側道のような車線の傾斜がこの土地の元々の傾斜であることが分かります。

コンクリートの高くなった車線は、淡島通りとの交差点とほぼ水平を保っています。そして交差点から100m離れたところで坂となり元の地形と繋がります。

道が「本線」と「側道」とで別れるところ。自転車は上に上がることは許されていません。

立体交差の交差点の手前で本線と側道が分かれるのは普通です。真っすぐ進む場合は本線。右折左折をしたい場合には側道を使います。

でもこの場所の場合、内側の道を行こうが側道を行こうが行きつく交差点は同じです。どうしてこんなややこしいことをしたのか。

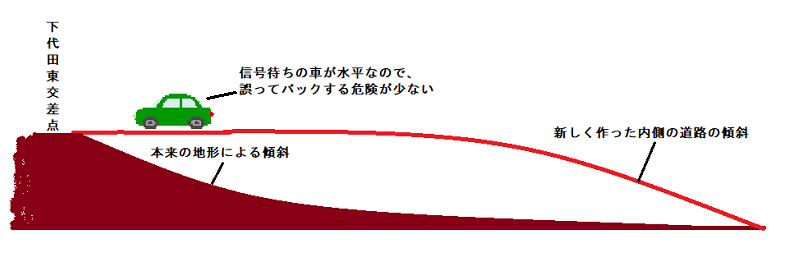

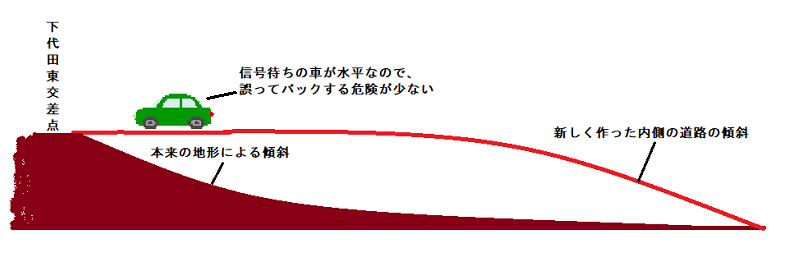

ひとつ思いついたのは下図のようなことです。

本来の地形だと信号のある下代田東交差点の手前の傾斜がまあまあきつい。信号待ちをしていた車が坂道発進に失敗してバックして後続と衝突する事故を防止するため説。

もうひとつ考えた説は、ウン十年後にまだ何もないこの交差点の先の道路ができた時に、本当に淡島通りと都道420号線を立体交差させるための事前準備という説。

正解は何なのか一度東京都の建設局に問い合わせしてみようかと思っています。

北沢川緑道前の横断歩道を渡りながら撮影した1枚。

2022年2月26日に北沢緑道を散歩した際に工事現場だったこの場所から同じアングルで撮影したのがこちら。

コンクリートの側壁とトンネルだけがあって、道路となる部分はまだ土入れをする前の段階です。この時は立体交差の橋を作っているんだろうと思いました。

作っている時も謎でしたが、まさか完成したものを見てもまだ謎のままだとは驚かされます。

現在の北沢川緑道前の横断歩道。ここから三宿の交差点まで660m。その部分も新しい道かと思いましたが、それは1950年頃の航空写真には既に存在していました。

三宿が完成したとなると次はすでにほぼ完成している学芸大学付近の供用開始がいつになるか。

かつてトップだった「日暮里崖線」とか、現在もトップで出て来る「ダイソン 掃除機 疲れる」とか。どういう検索アルゴリズムによるものなのか。

「環状6.5号線」という都道420号線鮫洲大山線の非公式な通称もそのひとつです。yahoo、車ニュース、交通ニュースなどのまとめサイトを除くと2番目に出てきます。

先人たちが先に調べたてまとめてくれた結果を引き写しているだけのブログなのに不思議です。

さて、そんな環状6.5号線。三宿の先で行われていた工事区間が2022年10月27日に供用開始なったので開通の一週間後に見学して来ました。

ついでに歩いていなかった淡島通りの塗りつぶしも少ししようと渋谷マークシティ脇からスタート。渋谷という谷から台地に上がる坂道のきつさにびっくり。

246も道玄坂も公園通りも、どれも同じ台地に上がるための坂道ですが一番急峻なのはここかも。(逆方向の桜坂は除いて)

大坂上経由でここが淡島通りの入り口。最初はさらにまだ登り坂です。

ちょっと進むといきなりの大きな下り。

松見坂交差点。淡島通りと山手通りが交差するところ。

交差点近くに下に下りる階段があります。松見坂交差点はそこにいると地表のように見えますが、この階段の下に見えている所が本当の地面です。

山手通りも淡島通りも両方が作られた地盤の上で交差しているというちょっと変わった交差点です。

交差点から少し離れた場所でもこんな風に道路の高さと建物の1階で誤差が出ている所がたくさん。今回は見ませんでしたが交差点直近はどうなっているのか。

「立体交差が生み出す造形と分断」というのがけっこう好きなテーマなのですがまたひとつ新しい場所を見つけました。

松見坂交差点近くのカフェで現在放送中のドラマ「silent」の撮影準備が行われていました。今、ドラマ人気で休日は2時間待ちの行列ができるそうです。

でも私はドラマよりも歩道と建物との1mの高低差の方が興味深い。

大坂上から1.5kmほど歩いた所に新しい道路がありました。淡島通りで左が渋谷方向。奥が三宿方向です。まだ開通したてのせいか警備の方が常駐していました。

ちなみに開通の日、交差点の反対側に車を止めて供用が開始されるのを待ち構えて、一般車両として最初に通行したのは東京大学物語などで知られる漫画家の江川達也さんでした。

道路は4車線分の幅があって、内側の2車線がコンクリート製で外側より高くなっています。道の中に別の傾斜の坂道があるような変な形。

外側の道で坂を下って行くと途中に反対側に通り抜ける小さなトンネルがありました。

トンネルを通って反対車線側。こちらが北向きの車線です。道の真ん中に長さ100mの壁ができたようなものなので通り抜ける穴は必要です。

周囲の建物との関係から、側道のような車線の傾斜がこの土地の元々の傾斜であることが分かります。

コンクリートの高くなった車線は、淡島通りとの交差点とほぼ水平を保っています。そして交差点から100m離れたところで坂となり元の地形と繋がります。

道が「本線」と「側道」とで別れるところ。自転車は上に上がることは許されていません。

立体交差の交差点の手前で本線と側道が分かれるのは普通です。真っすぐ進む場合は本線。右折左折をしたい場合には側道を使います。

でもこの場所の場合、内側の道を行こうが側道を行こうが行きつく交差点は同じです。どうしてこんなややこしいことをしたのか。

ひとつ思いついたのは下図のようなことです。

本来の地形だと信号のある下代田東交差点の手前の傾斜がまあまあきつい。信号待ちをしていた車が坂道発進に失敗してバックして後続と衝突する事故を防止するため説。

もうひとつ考えた説は、ウン十年後にまだ何もないこの交差点の先の道路ができた時に、本当に淡島通りと都道420号線を立体交差させるための事前準備という説。

正解は何なのか一度東京都の建設局に問い合わせしてみようかと思っています。

北沢川緑道前の横断歩道を渡りながら撮影した1枚。

2022年2月26日に北沢緑道を散歩した際に工事現場だったこの場所から同じアングルで撮影したのがこちら。

コンクリートの側壁とトンネルだけがあって、道路となる部分はまだ土入れをする前の段階です。この時は立体交差の橋を作っているんだろうと思いました。

作っている時も謎でしたが、まさか完成したものを見てもまだ謎のままだとは驚かされます。

現在の北沢川緑道前の横断歩道。ここから三宿の交差点まで660m。その部分も新しい道かと思いましたが、それは1950年頃の航空写真には既に存在していました。

三宿が完成したとなると次はすでにほぼ完成している学芸大学付近の供用開始がいつになるか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます