歌舞伎での上演は珍しい、また觀たこともない「假名手本忠臣蔵 十段目」を觀ておきたくて、十數年ぶり、現在の小屋に建て替ってからは初めて、木挽町の歌舞伎座へ足を踏み入れる。

「天川屋義平内の場」である十段目は、二昔前に國立劇場の文樂公演で一度觀たことはあるが、後半に義士の面々が片足づつ踏み出して見得らしきをする件りで客席から失笑が洩れてゐたこと以外は、舞臺を何も記憶してゐない。

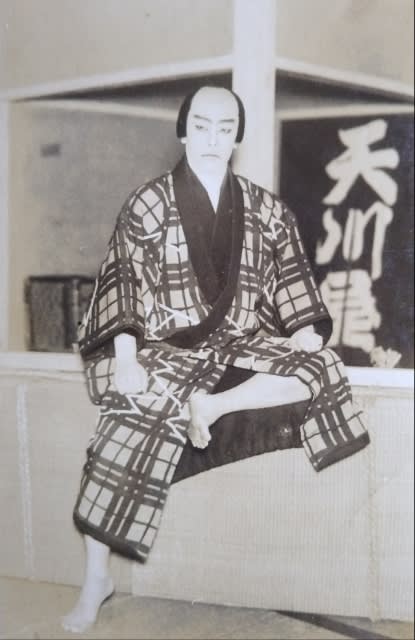

(※二代目市川左團次の天川屋義平 昭和六年一月 歌舞伎座)

つまりその程度の出来映えでしかない一段であることを、今回の歌舞伎版でも同じ場面で私一人つひ失笑を洩らしたことで、再認識する。

義平は持ち前の骨太な熱演ぶりを初めから發揮するが、ここでも引き立て役を欠くために空振り空回り、せっかくの“義商”ぶりも一人でなにやらカリカリしてゐるだけにしか映らない。

(※二代目市川猿之助=初代市川猿翁の天川屋義平、十三代目片岡我童の義平女房おその、八代目松本幸四郎=初代松本白鸚の大星由良之助 昭和三十四年二月 歌舞伎座)

女房は女房で、一人勝手に太棹の糸に乗って気持ちよさげに踊ってゐるだけ、大星由良之助は長持から勿体ぶって登場したわりに諸士が一人増えただけにしか見えず──隣席の上京者らしいおばさん連は「御奉行サマ」に映ったらしい──、前半にやたら芝居する三枚目の丁稚は、役を超えた本物の阿呆に見える冩實ぶりでとんだ刮目もの。

(※明治二年に高輪泉岳寺に建立された「天野屋利兵衞」の顕彰碑)

役者に相當の人財(ひと)を得られなければとても觀るに耐えない一幕を、それほどでもない役者たちで独立した演し物にして後世への繋ぎとした興行師の勇氣だけは、評価するべきか。

次の「新古演劇十種の内 身替座禪」は、當代菊五郎がお家藝を見せるはずであったのが正月に腰を患って長期休演となり、同じ尾上姓の中堅が代役に立ったことで、めでたく他の配役との均衡が成る。

かういふ上品な色氣を含んだ狂言は、それなりの役者でなければ到底手に負へないことは今さら云ふに及ばず、

(※六代目尾上菊五郎の山蔭右京、七代目坂東三津五郎の奥方玉の井 昭和二年九月 歌舞伎座)

京都南座の顔見世興行で一度だけ觀た故人十八代目中村勘三郎(なかむらや)の心技一体の名演、また地方興行と地方巡業で飽きるほど接した故人五代目中村富十郎(てんのうじや)の山陰右京を、今さらながら記憶しておいた自分に感謝したくなったひととき。

(※十七代目中村勘三郎の山蔭右京、八代目松本幸四郎=初代松本白鸚の奥方玉の井 昭和三十三年一月 歌舞伎座)

正月に淺草で「男女道成寺」を好演した若女形と、鶯色の衣裳がよく似合ふ御曹子ふたりが扮する侍女の、若さならではの綺麗さを素直に愛で、他はそのままやり過ごして第三部の「髑髏尼」まで待つ。

その「髑髏尼(どくろに)」なる芝居、歌人の吉井勇の手による脚本で、源氏方の平家狩りで平重衡との間にもうけた幼児を殺された御台所が、のちに奈良の尼寺で我が子の骸骨を抱いて怨みと悲嘆にくれる“髑髏尼”となり、鐘楼守の醜男はそんな尼僧の美しい容姿に懸想した挙げ句──

(※六代目尾上梅幸の髑髏尼 大正六年二月 市村座)

大正時代に六代目尾上梅幸が、戰前に四代目片岡我童(十二代目片岡仁左衞門)が、戰後には六代目中村歌右衞門が上演しており、今回は主演の坂東玉三郎(やまとや)と興行會社の社員との共同演出、と云ふことになってゐる。

私は觀たことのない芝居なのでドレドレ……、と云った興味で客席から眺めてゐたが、六代目梅幸が演じた大正時代には何らかの新しさがあったのだらうが令和の御代ではどうしてこの企画が通ったのか、不思議でしかない一篇。

新中納言局のちに髑髏尼の坂東玉三郎は案の定どこまでも坂東玉三郎でしかなく、髑髏尼への想ひと、水鏡で映して初めて知ったおのれの醜悪な顔に悶絶する鐘楼守の長々とした独白など、効果音の援護がなければとても觀られたものではない。

その醜男の鐘楼守に仰天するどう見てもオトコでしかない三人の尼僧の一人に、新派へ転出したはずの役者が紛れ込んでゐるに至っては、とんだところでアルバイトをしてゐるものだと、ただ冷笑しかない。

長時間座ってゐても疲れないのがウリであるはずのオカムラ製の椅子に、ほんの數時間座ってゐてさへ氣分はグッタリ、いい加減に飽きてきたこともあり、切の「吉田屋」は觀ずに帰る。

(※四代目片岡我當=十三代目片岡仁左衞門の藤屋伊左衞門)

かつて當代仁左衞門さんの名品で何度も接した狂言である、今さら他の役者で觀る必要もない。

はやく外界の空氣に触れたくて、這ふ這ふの体で劇場から脱け出した私は、芝居見物など廣い世界におけるごく一部の人種(ヒト)の娯樂にすぎないことを肌身で學ぶ。

役者がちょっとでも唸り聲を上げれば、すぐに喜んで手を叩くそれなりなお客、“大向ふ”と云ふ血の通はぬ奇聲を上げる無用な面々──

十數年ぶりに目にした光景につくづく思ふ。

歌舞伎(しばゐ)とは、かくまでツマラナイしろものであったかしら?……、と。