鎌倉歴史文化交流館の「文永の役750年 異国襲来─東アジアと鎌倉の中世─」展で、九州の海底から發見された“てつはう”の現物が展示されてゐるとのことで、ドレドレと出かけてみる。

海の向かふの新興國“元”が博多湾沖から攻めてきた初回の元寇──いはゆる“文永の役”(文永十一年、1274年)では、鎌倉幕府の御家人たちはこれまでの敵とは全く異なる戰法を仕掛ける蒙古人たちに、大苦戰を強ひられる。

(※一部を除き展示室内撮影可)

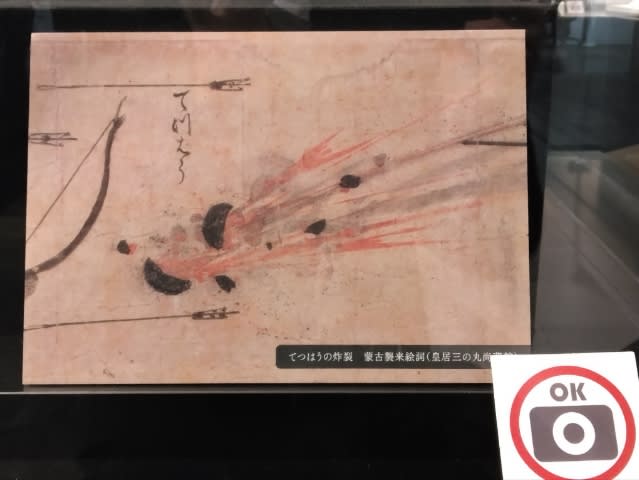

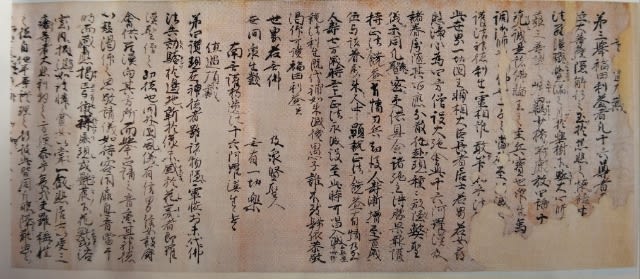

そんな御家人たちの度肝を抜いた兵器が、「蒙古襲来繪詞」にもはっきり描かれてゐる件の「てつはう」で、

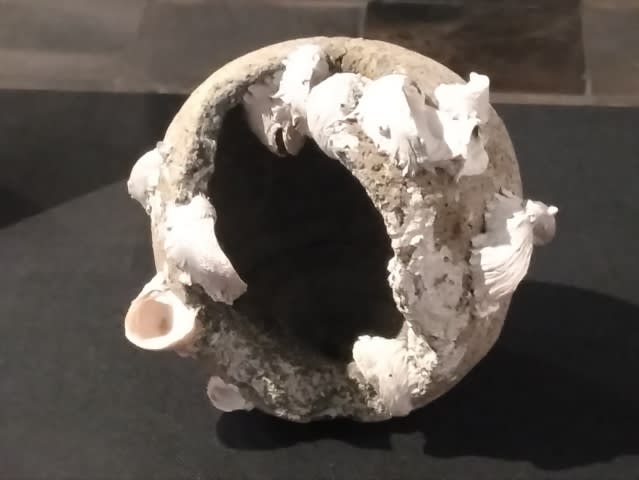

中が空洞の球体形陶器に火藥や鐵片、陶器片を詰めた炸裂彈の殺傷力は相當なものだった云々。

これがその當時の現物であり、

威力がどれほどのものであったのか、學者センセイあたりが復元して實験した資料映像などがあれば、

蒙古襲来の事實がより事實味を帯びて、さらに興味が深まると思ふ。

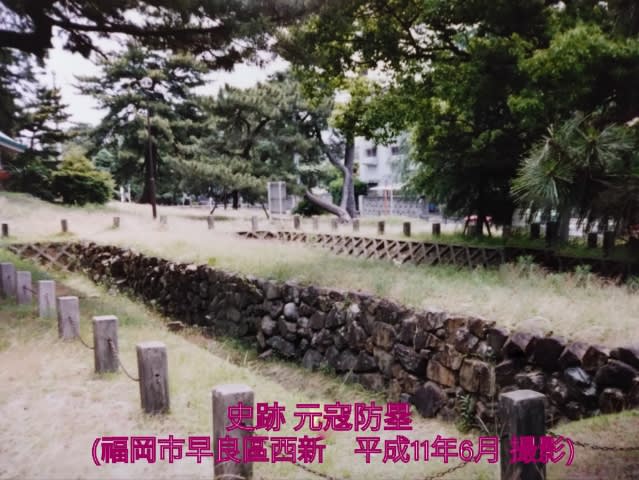

その晩の暴風雨によって元軍が壊滅したことで危うく難を逃れた日本の、次回もあるであらう侵攻に備えた古跡が、福岡縣の海岸や市街地に遺る「史跡 元寇防塁」で、私が平成十一年に初めて福岡縣に行った際にまず訪れた、思ひ出の場所でもある。

防塁は室町時代初期まではしっかり管理されてゐたが、やがて元が衰へて侵攻の恐れの無くなるとそのまま放置され、やがて砂に埋没云々、

現在は砂浜に頭だけ覗かせた有様を、衝撃をもって見學したことを憶えてゐる。

鎌倉幕府が兵力をもって元と對峙した一方、鎌倉在の佛教勢力も加持祈祷をもって協力したことは紹介されてゐるが、京の亀山上皇も伊勢神宮に参拝するなどして敵國退散を祈念したことまでは、

鎌倉の歴史と云ふ性格上、語られてゐない。

なんとなく片手落ちな氣がしたので、元寇と戰った人はもふ一人ゐたことをここに語り添えて、補完としたい。

もふ一箇所、神奈川縣立金澤文庫の特別展「称名寺の賢聖衆─如来、羅漢、菩薩─」も觀る。

賢聖衆(げんじょうしゅ)とは、佛教開祖の釈迦と同等の知慧を得た弟子衆のことをさす云々、經典に小ムズカシイ漢字ばかりを連ねて、

「彼らにたくさんのお布施(福田)をすれば、それだけ果大な加護(大福)を得られるぞよ」

と説いてゐるところに、「地獄の沙汰もナントカ」をひっくり返したやうな業界の本質が透けて見えてゐて、つひ吹き出してしまふ。

(※案内チラシより)

幸せは他人(だれか)に祈ってもらふものではない、自分が、自分の心のなかで信じる神佛に手を合はすことで、自ら手に入れるものだ──

稱名寺のお庭に立って、私はさう信じるのである。