2025/02/23の作業です。

主鏡のセルの裏蓋を固定する6本のM6ネジが緩みやすいことが判明しました。

下の写真だと主鏡の押しネジに六角レンチがかかってます。

すぐ脇に引ネジがあり、そのすぐ下にあるのがM6ネジ(6本のうちの1本)です。

これが緩むと必ず光軸がズレる。

ネジの緩み止め、3MのTL22JをM6ネジに塗布しました。

TL22Jを塗布するためにM6ネジを一本ずつ外したわけですが、締まりが思った以上に緩かった。

M6ネジはステンレス製です。

対するネジ穴はアルミ製です。

アルミはステンレスと比較して柔らかいので、締め外しを繰り返しているうちにネジ穴が大きくなってきて、ネジが緩みやすくなっていたのでしょう。

緩みどめの存在を知ったのは、ピローブロックベアリングにモーター軸を固定するイモネジが緩んだことがあったからなんです。

このときはHOLD TIGHTという製品を用いました。

このときも、イモネジはステンレス、ネジ穴はアルミニウム製でした。

緩み止め塗布して以降、駆動系のネジの緩みがいまだに緩みません。

今回も効果を期待しています。

一抹の不安は、次回、主鏡を取り出すときに、M6ネジがちゃんと外れてくれるかどうかです。

次は斜鏡セルの交換です。

斜鏡の短径100mmです。

斜鏡セルは内径100mmのアルミパイプを切断して製作されたものです。

しかし、40年前のアルミパイプですし、そこまで精度が求められることを前提に作られたものではないでしょう。

内径が若干大きめであり、斜鏡が傾いた状態で治っています。

この傾きが、光軸修正作業をする際、イタズラをしてくれる可能性があります。

接眼部から目視するときに、斜鏡セルが極端に傾いてないかを目視で確認しますが、セルの中の斜鏡が傾いていたら意味がないからです。

斜鏡を今回準備した塩ビ管VP100から作った斜鏡セルに収めたところ。

まだ斜鏡セルに落下止めの爪を付けてない状態です。

このあと、斜鏡セルに落下止めの爪をつける作業をしましたが、これがまた大変だった。

塩ビ管の斜鏡セルの側面にネジ穴をあける作業も大変だった。

塩ビ管の斜鏡セルに斜鏡を納めたところ。

感動するくらいにピッタリな収まり方です。

この斜鏡専用に設計されたみたい!

ここからが光軸修正作業。

斜鏡セルの加工(斜鏡落下防止の爪をつける作業と、引ネジがついたプレートを固定するネジ穴加工作業に時間を取りすぎてしまい、すでに15:30を過ぎている。

急がないと日が暮れてしまい、OCAL electronic collimatorが使えなくなってしまう!

斜鏡を外した状態で望遠鏡を垂直に立てます。

主鏡の押しネジを全てゆるゆるに緩め、引きネジを全て一番奥まで締め込みます。

こんな感じで作業します。

OCAL electronic collimatorのカメラを斜鏡の引きネジの穴を覗かせます。

OCAL electronic collimatorのカメラは輪ゴム2本で固定してます。

こうすると位置の微調整が行いやすいです。

OCAL electronic collimatorのカメラですが、まっすぐに主鏡の中心を向かせる必要があります。

OCAL electronic collimatorにはカメラの視野の中心を中心とする円を描く機能があります。

主鏡と同じ大きさの赤い円を表示させます。

その赤い円が、主鏡とピッタリ重なるように調整します。

(以前の記事では青い円を用いてましたが、それだと見えづらいので、今回は赤い円にしました)

それでカメラが主鏡の中心をまっすぐ向いていることになります。

あえて指摘するなら、斜鏡の引きネジはM10であり、引きネジの穴は直径10mmあります。

引きネジの穴の中心にカメラが来るべきなのですが、これを実現する方法を現時点で思いつきません。

なので現状、最大で5mm、カメラが引きネジの穴の中心からズレている可能性があります。

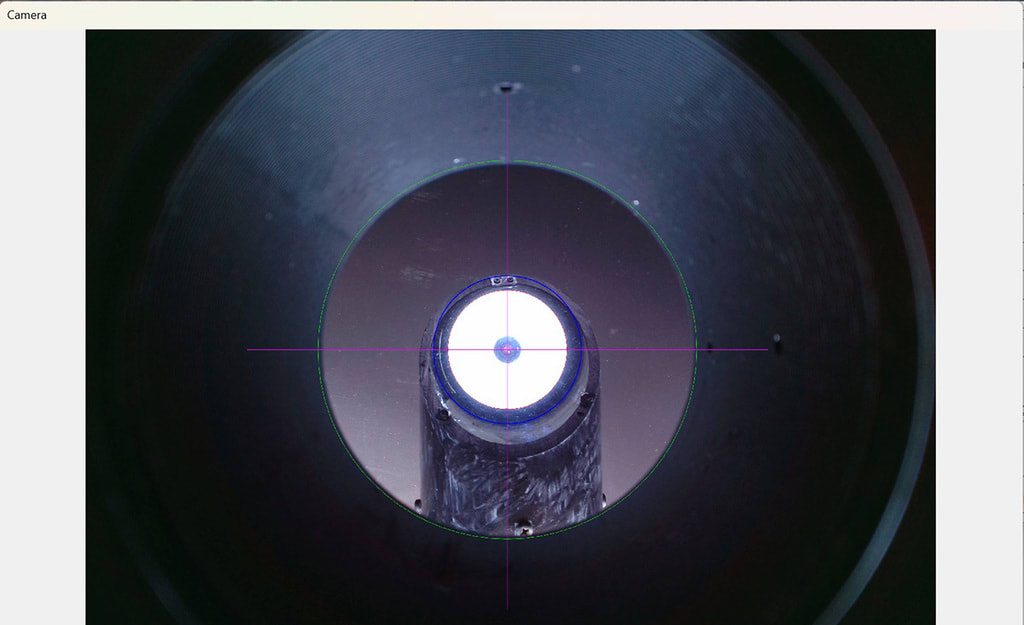

OCAL electronic collimatorのカメラからの最初の画像はこんな感じになります。

正確を期するために赤い線を一番細く描かせたため、非常に見えにくいですが、目を近づけて赤い円と主鏡の輪郭がピタリと重なっていることを確認してください。

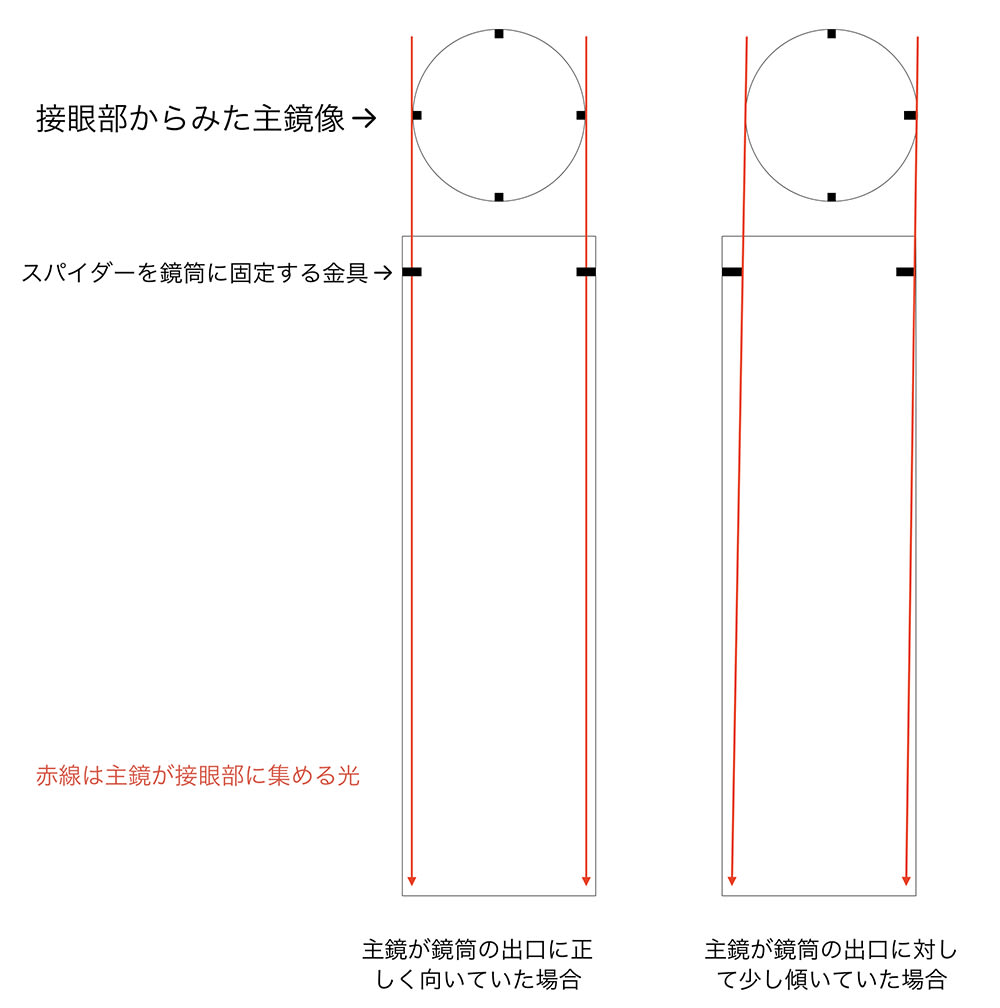

主鏡が鏡筒の出口をまっすぐ向いていないので、四方のスパイダーの固定金具の高さが不均一です。

それはつまり、下の図で右側のような状態にあるということ。

主鏡の引ネジを調整して、上の図の右側の状態に持ってゆきます。

つまり、四方のスパイダー固定金具の高さが均一になるように調整する。

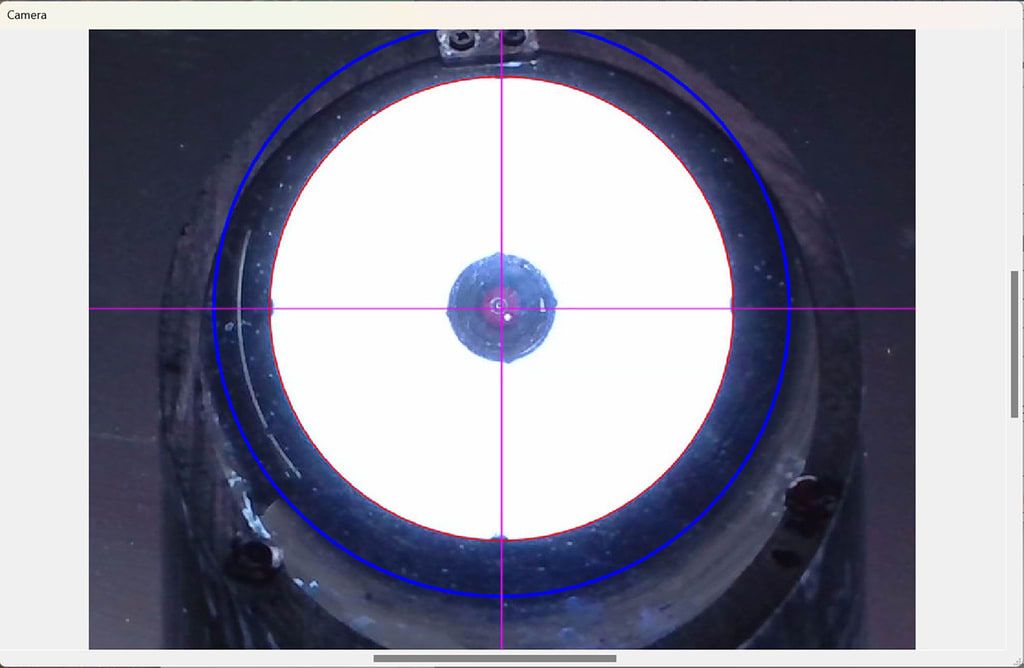

下の写真のようになればOK

(主鏡の画面下側に汚れがあって、見えづらいですが、ご容赦)

このあと、主鏡の押しネジをギューっと締めます。

この巨大ニュートン、押しネジ、引きネジの締め具合が主鏡に影響しない構造になっているので、容赦無く締め込みます。

(とはいえ、鉄製の六角ネジである引ネジと、アルミ製のネジ穴の組み合わせです。

あまり力任せに六角ネジを締め込むと、ネジ穴が拡がってしまう可能性があり、力加減に配慮が必要です。)

続いて、斜鏡を取り付けます。

今回の工夫として、斜鏡の引ネジに球面座金を入れてみました。

球面座金、ホームセンターで偶然見かけてその存在を知りました。

こんな感じで、斜鏡の引きネジのネジ穴のところに球面座金を挿入しました。

今まで、これが入ってなかったため、斜鏡の調整に苦労しました。

1本の押しネジを締め込んだ後に、同じ押しネジを同じ分だけ緩めたときに、元の位置に戻らないこと、経験ありませんか?

球面座金が入ると、締め緩めで、ほぼですが、再現性のある動きをするようになるのです。

次はOCAL electronic collimatorを接眼部に挿入します。

緑色の円を表示させます。

緑色の円が接眼筒の先端円とピタリと重なるように調整します。

これには、緑色の円の直径の調整だけでなく、Center Offsetを調整する必要があることがあります。

こんな感じになればOK

(例によって、正確を期するために緑色の円の線は極力細くしてあります。見えづらいです)

斜鏡の調整は、最初に押しネジ全てを十分にゆるめ、斜鏡がブラブラな状態にします。

ブラブラの斜鏡を手で理想的な位置に持ってゆき、3本の押しネジの1本だけを締め込み、いい位置に調整したら、2本目を締める、といった手順で行うと比較的スムーズに調整できます。

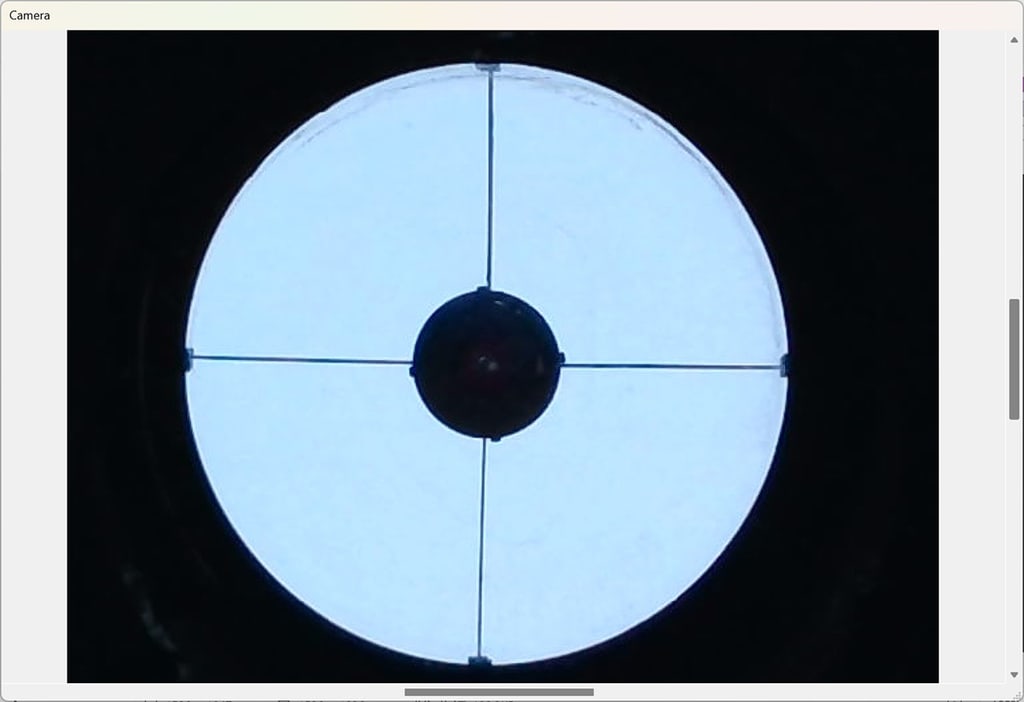

最終的な像はこんな感じ。

見えづらいので、斜鏡を拡大表示したのがこれ

赤い円と主鏡の輪郭がピタリと一致します。

赤い円の中心であるピンク色の十字の交点がOCAL electronic collimatorのカメラと(ほぼ)一致してます。

よく見ると、ピンク色の十字の交点がOCAL electronic collimatorのカメラが微妙にズレてますが、非常にデリケートな操作で、最後に引きネジを締め込む際にどうしてもほんの少しズレてしまいます。

これが限界です。

これで光軸は完璧!!!

と思ったのは束の間でした。

望遠鏡の神さまが僕の耳にささやいたのだと思います。

ふと思いついて、露出を思いっきり下げてみました。

その像がこれ。

微妙ですが、、、上下のスパイダー固定金具の高さが異なります。

上よりも下の固定金具の方が飛び出ている。。。

この状態で、押しネジを調整してみました。

すると、スパイダーの固定金具の高さを変えることができることが判明しました。

下の写真のように、上の固定金具の高さを下の固定金具よりも高くすることが可能なことがわかりました。

明確な根拠はありませんが、ピンク色の十字の交点がOCAL electronic collimatorのカメラが一致するだけでなく、斜鏡に映った主鏡の四方のスパイダー固定金具の高さが均一であった方が、望ましいような気がします。

そこで、四方のスパイダー固定金具の高さが均一になるように調整したのがこれ。

そして、、、この状態で斜鏡に映った主鏡のセンターマークに露出を合わせた写真がこれ。

すでに時刻は17:30を過ぎており、暗い。。。

見えづらいので、斜鏡をズームアップしたのがこれ。

ピンク色の十字の交点がOCAL electronic collimatorのカメラが一致しない。

赤い円と主鏡の輪郭がピタリと一致しない。

斜鏡をホンの少しだけ主鏡側に移動すれば、理想的な状態になります。

しかし、この時点で17:33。

空が暗過ぎて、OCAL electronic collimatorが必要とする光を確保できず、もはやこれ以上の光軸修正作業ができません。

この状態でレーザーコリメーターを付けてみました。

(この写真を見るとまだまだ空が明るいように見えますが、実際は暗いため、露出を目一杯あげて撮影しています)

ターゲットの穴の手前側(斜鏡に近い側)にレーザーが戻ってきています。

斜鏡がほんの少し主鏡から離れた位置にあることを裏付ける結果です。

中心から(適当にいうと)2mm程度、戻ってくる光がズレているという結果です。

ほんの少し、斜鏡の位置が主鏡から離れているだけであれば、撮影カメラのセンサーに落ちる光の中心が数mmズレるだけのことです。

この夜は、この状態で撮影することにしたのでした。。。。

そして、光軸修正作業は、次の機会に持ち越される結果となったのでした。。。

part 4に続く!!!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます